|

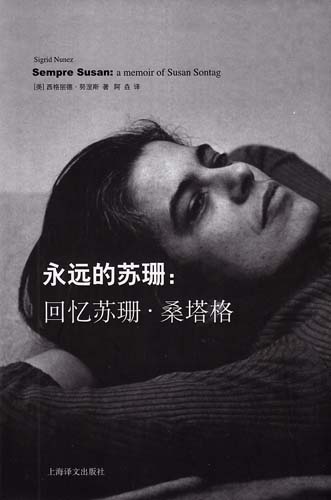

1976年,《纽约书评》助理编辑、文学女青年努涅斯成为处于癌症术后恢复期的苏珊·桑塔格的助手,由此进入一代知识偶像的私人生活。努涅斯令母子俩一见倾心,向来好为人师的桑塔格当仁不让地做起了她的文学导师,并差点成为她的婆婆。《永远的苏珊:回忆苏珊·桑塔格》(努涅斯著,阿垚译)述及桑塔格的狂傲或脆弱,母子关系或个人感情与功名,活龙活现。 1976年,《纽约书评》助理编辑、文学女青年努涅斯成为处于癌症术后恢复期的苏珊·桑塔格的助手,由此进入一代知识偶像的私人生活。努涅斯令母子俩一见倾心,向来好为人师的桑塔格当仁不让地做起了她的文学导师,并差点成为她的婆婆。《永远的苏珊:回忆苏珊·桑塔格》(努涅斯著,阿垚译)述及桑塔格的狂傲或脆弱,母子关系或个人感情与功名,活龙活现。

那是我生平第一次去一个作家的聚集地; 因为某个我现在已记不起来的原因,当时我不得不延期,比该到的日期晚了。我当时一直在担心因为迟到而要看人脸色。不过,苏珊坚持认为这并不是件坏事。“什么事情以打破规则开始总是好的。”对她而言,迟到就是规则。“我只有赶飞机或去听歌剧才担心迟到。”当人们抱怨总得等她时,她毫无歉意。“我认为,如果人们不够聪明,不带着什么读物……”(可当某些人了解了情况,而她最终得等他们时,她就不高兴了。)

我自身过分苛刻的守时令她不安。有一天,和她一起到外面吃午饭,意识到回去上班要迟到了,我一下子从餐桌旁站起,她嘲笑说:“坐下!你没必要准点到。别那么奴性。”奴性是她喜欢用的词之一。

例外论。我们仨——苏珊、她儿子,我——同住在一个屋檐下,这真是个好主意吗?戴维和我不该有我们自己的场所?她说她看不出有任何理由我们不能住在一起,即便戴维和我将来有了孩子。她说,如果有必要,她会很高兴供养我们全家人。当我表达了疑虑,她说:“别那么循规蹈矩。谁说我们就得像别人一样生活?”

(有一次,在圣马克街,她指着两个长相怪异的女人,一个中年,另一个年纪大些,两个人都穿得像吉普赛人,留着飘逸、灰白的长发。“老波西米亚人,”她说。然后,她又打趣地加了一句:“30年后的我们。”

现在,30多年过去了,她去世了,不再有波西米亚人了。)

我们见面时她43岁,但在我看来她似乎很老。这部分是因为我当时25岁,在这个年纪,任何40岁以上的人对我来说似乎都老了。还有是因为当时她正处在根治性乳房切除术后的恢复阶段。(打破规则:当医生因其拒绝做建议她做的康复训练而责备她时,一个富有同情心的护士在她耳边轻声说:“开心的洛克菲勒也不会做这些训练的。”)她的气色不好,她的头发——那么多人以为她那一绺白发是漂白的,而本该显而易见的是,那是她头发中唯一原本真实颜色的部分。(一名理发师建议留一点点不染色,这样看上去会不那么假。)她的一头黑发本来格外浓密,化疗后稀了好多,但没有掉光,不过,后来长出来的头发几乎都是白的或灰白的。

因此,一件怪事:我们第一次见面时,她看上去比我接触她以后感觉的要老。她康复后,看上去越来越年轻,到她决定染发时,她看上去更加年轻了。

1976年春,差不多是我在哥伦比亚大学读完美术硕士后的一年,我当时住在西106街。苏珊,住在106街与河滨大道交界处,她有一堆信未回复,都是她生病期间积下来的,现在想处理。她请一些朋友——《纽约书评》 的编辑——推荐一个能帮她的人。读本科和研究生期间,我曾在 《书评》当过编辑助理。编辑们知道我会打字,而且我就住在附近,于是,他们就建议她给我打电话。这正是我当时在找的那种零工:这种活不太会妨碍我自己写作。

我第一次去河滨大道340号那天阳光明媚,公寓———有许多大窗户的一套顶层公寓———亮得令人眩目。我们在苏珊的卧室干活,我在她的书桌旁,在她那台又大又重的 IBM 电动打字机上打字,她一边口授,一边在房间里来回踱步,或躺在床上。这间房间,和这套公寓里其他房间一样,装修简单;墙是白的,毫无装饰。一如她后来解释的那样,因为这是她工作的地方,她希望自己周围有尽可能多的白色空间,而且她尽量让房间里不放书。我不记得有任何家人或朋友的照片(其实,我根本想不起那个公寓里什么地方放过这样的照片);倒是有几幅她的文学偶像的黑白照片(就像出版社广告宣传中的那种):普鲁斯特、王尔德、阿尔托(当时她刚编完他的一部文集)、瓦尔特·本雅明。公寓其他地方有很多老电影明星的照片,还有著名的老黑白电影的剧照。

她穿一件宽松的高领衬衫,一条牛仔裤,一双胡志明牌人字胶拖鞋,我相信是她某次去北越时带回来的。因为癌症,她当时在戒烟(她会戒,没戒成,再戒,反反复复)。她吃下去一整罐的玉米粒,一边从一个带柄的塑料水壶里大口大口地喝水,把玉米吞下去。

|