|

桑塔格:那时我觉得自己是个成年人,但又被迫生活在孩子的躯壳里。后来,我又觉得自己像一个有幸生活在成人躯壳里的孩子,它使我现在还继续认为现实还未到来 桑塔格:那时我觉得自己是个成年人,但又被迫生活在孩子的躯壳里。后来,我又觉得自己像一个有幸生活在成人躯壳里的孩子,它使我现在还继续认为现实还未到来

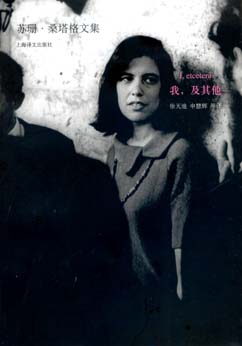

写书评写到打动自己的人不多,我是其中之一。现在推荐的书是《我,及其他》,苏珊·桑塔格文集之一,打动自己的是太多往事,2004年,北大胡姓诗人发帖子哀称:马哥,苏珊去了,天妒英才啊。没多久马哥也去了,应该也是天妒英才。2006年,笔者负责为上海万语文化做宣传推广的书便有《中国旅行计划》,因无德无能,推广不利,所以很多人没有听说过。2008年,在广州,与一媒体同行(是个文学博士)探讨当下文化,对方听到我提及桑塔格,不屑一顾地说:不要和我提这种通俗知识分子!当即令我自惭形秽耿耿于怀,不知道这位仁兄是不是把桑塔格和桑格格弄混了,从此我与他再不来往,见面了也假装不认识。

《中国旅行计划》就是现在上海译文新出的《我,及其他》,私下觉得这个书名起得自作聪明,有点不知所云,还是以前书名大气准确。本书是桑塔格的小说集,需要声明一点的是:很多知识分子小说不是给你讲故事,或者原本她也没有规范自己的文体,只是出版社和书商为其规范出来的文体,姑且说这就是桑塔格的小说吧,因为其中几篇的确是叙事,凌乱地、晦涩地叙事。需要提醒的是:这里面的一半小说都无法给小说读者阅读快感,也没有连贯的,统一的故事,桑塔格原本就不是一个小说家,所以这些小说某些篇目是给作家或者由一定文学基础的人来看的,准确地说这是一种写作和看待世界的教科书,桑塔格不打算为自己寻找读者,而是拿出了让读者自己来发现的姿态。

另一些篇目则不然,比如《假人》、《旧怨重提》、《宝贝》这几篇就非常通俗,水准也很一般,甚至可以只是初学者的习作,仅仅因为它们是桑塔格的作品才流传至今。从这几篇失败的作品可以推测出桑塔格的性格和一部分生活,作为知识分子作家写小说时难免会暴露自己的生活,因为他们没有时间去体验和深入调查,作品控制在个人经验范围之内,写出来的东西很有局限性。当然我们要感谢桑塔格没有去成为一个小说家,也没有坚持搞戏剧,所以才写出更加重要的《论摄影》、《反对阐述》及《疾病的隐喻》等等……

那这本《我,及其他》是否不值得读呢?不是的,仅《中国旅行计划》和《美国魂》两篇,已经远远超越了我们读过的太多小说文本,桑塔格像一个武林高手,耍了一系列稀松平常的招数,突然亮了几手绝活,让你望尘莫及,你原本以为你可以和她对话,随即发现她其实远在云端。《中国旅行计划》作为小说而言突破的是文体,它像一个年表,也像一个长篇大纲,由巨大的信息量和关键词组成,同时你又觉得它像一篇散文,所有的“四不像”都归纳在戏剧的“三一律”里,基本挑不出什么毛病。前面提到桑塔格的小说是写给作家和同行看的,意思是她本人写作目标是探索和创造,她不愿意去写太多平庸的东西,思考的角度也和普通的小说家不同。

和《中国旅行计划》版本不同,本书新收录了《我们现在的生活方式》和《朝圣》两篇,都没有讲故事,一篇是写一位患病朋友心路,一位得了艾滋病的倒霉蛋儿的无助与不安。另一篇《朝圣》前言中将其扩大为美国知识分子战后成长历程,其实没那么宏大,只是桑塔格对自己文学青年历程的一段回忆录,写得比较有趣,可以看到全世界的文学青年在年轻的时候都差不多。任何一位伟大的人物在日常生活中都和普通人一样,有喜怒哀乐,有爱憎好恶,在阅读其作品时要细心观察和体验,只有与自己的日常生活建立勾联获取感悟才能有效阅读。桑塔格的作品大多具备时效性,这和她长期为《纽约时报》供稿有关,原本她有流芳百世的实力,但是现在看来,思想的流传往往会因为社会的日新月异逐渐失去它原本的活力。

最后提醒一下,如果你恰好和文化没有任何关系,遇到这本书时可以看一眼封底,桑塔格在那里说:“那时我觉得自己是个成年人,但又被迫生活在孩子的躯壳里。后来,我又觉得自己像一个有幸生活在成人躯壳里的孩子,它使我现在还继续认为现实还未到来。”这段话来自《朝圣》,笔者稍有改动,它是否能解释出你如今遇到的多数迷茫呢?

|