|

著名的华裔美国小说家西格丽德·努涅斯(Sigrid Nunez)将在20天后出书,回忆六年零三个月之前去世的大知识分子苏珊·桑塔格(1933-2004)。 著名的华裔美国小说家西格丽德·努涅斯(Sigrid Nunez)将在20天后出书,回忆六年零三个月之前去世的大知识分子苏珊·桑塔格(1933-2004)。

1

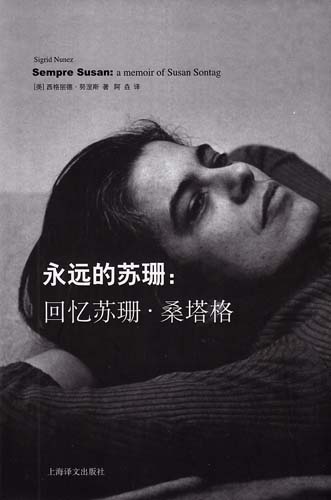

努涅斯女士的新作名叫《永远的苏珊:回忆苏珊·桑塔格》(Sempre Susan: A Memoir of Susan Sontag),预计3月22日由大力神出版社在美国出版。《纽约时报杂志》2月25日刊登了此书节选。

努女士认桑塔格为自己文学上“天然的导师”。“我在1976年春初识苏珊·桑塔格,”她写道(下文引用,凡未注明者,皆出自努涅斯回忆录),“彼时她尚处癌症手术后的恢复期,需人代打信函。《纽约书评》的主编们推荐了我,我在该刊工作,做助理编辑。我刚从哥伦比亚大学研究生院毕业不久,住在西一○六街,离苏珊滨河路三四○号的房子不远。”

桑塔格时年43岁,已是名满欧美的大作家和先锋知识分子,努小姐25岁,尚为文学女青年,对桑老师充满敬畏。

“我们在她的卧房工作,我坐在桌边,用她那台笨重的IBM电动打字机打字,她口述,时而在屋中踱步,抑或躺到床上。我记得,她的懒散和健谈,当时颇让我惊讶,她更像我的同龄人,而非我妈那一辈。可她一向如此与青年交往,我还发现,她和儿子之间亦无常有的代沟。大卫比我小一岁,本已从阿默斯特学院退学,近来才重拾学业,时为普林斯顿的大二生。他在普大有宿舍,可每周大部分时间都跟他妈同住。他的(不久成了我们的)卧室紧邻着她的睡房。”

在滨河路的桑宅,年轻的努小姐并非只是兼职打字员。事实上,她深刻地进入了桑家的生活。苏珊差一点做了她的婆婆。

大卫·里夫是苏珊·桑塔格的独子,出自苏珊与其芝加哥大学社会学老师菲利普·里夫的第一次婚姻。生子时,苏珊年方十九。大卫6岁起便由妈妈单身抚养。

“我记得非常清楚,头一次见大卫,是我第三次去‘三四○’时。他到家时我正要走,苏珊简单地给我俩做了介绍。让我吃惊的是,大概只过了一天,她就来电话,叫我回去——不是我们约好的下礼拜同一日的午后。我说行,当然,没问题。她听上去很急。我不想让她失望。其实我那会儿状态很差。我和我男朋友同居了差不多两年,刚发现他开始和别人约会。当时,他跟他的新女友都在《纽约书评》上班,所以他俩恋爱已成公开的秘密。我不想让苏珊知道这事。可我不知道她已经听说了。这就是她打来电话的原因所在。

“后来我才知道,上次去三四○时,苏珊介绍完我和大卫,我回家之后,大卫就问她我有没有男朋友,她说有。可她马上又从《书评》的一个朋友那儿听说,我(和那个人)的关系已经结束了。她怂恿大卫打电话给我。他怕羞。她可不怕。她扔下了当天的工作,带我俩去吃了顿披萨。

“我和男友分手后,从附近一对学生手里租了一个房间。我打算在那儿住到夏末,然后再找个自己的地方。此时,大卫开始和我约会。他聪明的简直令人震惊——有时看上去比苏珊还要聪明,可更具魅力的是,他还暴有趣,贼好玩(relentlessly, brilliantly funny)。和我一样,他也想当作家。那个夏天,苏珊大部分时间远在巴黎,大卫和我越来越频密地约会。到了9月,我就搬去和他同住了。”

2

西格丽德·努涅斯1951年生于纽约,有华人奶奶,巴拿马爷爷,母亲是德国人。她天生一双明亮的大眼,长发乌黑,艳光迫人,又有哥伦比亚大学的艺术硕士学位,才气四溢。苏珊母子也俱为黑发,难怪大卫对她一见钟情。《永为苏珊》之立意,并非学术传记,因此述及私事,当使我等读者感激不尽,因为可以从中看到一个远为有血有肉的苏珊,而非被种种的主义神化,又或被毁谤和流言包裹的桑塔格。

努涅斯忆及苏珊的盛名:

“那时,部分由于她论摄影的一系列文章受到力赞并广为传布,部分因为她对癌症的直言不讳,苏珊正处于第二波声望的潮头(第一波自然是峰耸于60年代,她因首批文论初出茅庐,其中最知名者,乃《坎普札记》)。电话整天响个不停,可苏珊无意弄个答录机或请人帮忙。我早就听说,苏珊的家是个著名的流水营盘,果然眼见为实。我住在三四○时,常有外人睡在客厅,访客川流不息。苏珊喜欢外出活动,也喜欢招人来家里,有些人跟她第一次见面,就是在家里。我好像永远都在为陌生人开门,要么就是回家后,发现有人正在厨房等她(有时要等上一个钟头),那是全家最小的房间,可她乐意在那待客。”

苏珊像一具永动机,大卫在某种程度上也是如此,母子俩身上流淌着同样不安分的血。努涅斯说:

|