|

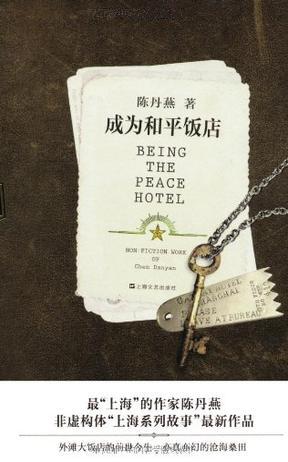

2012上海书展今天开幕,申城已是书香四溢。昨天下午,离“书香·上海之夏”名家新作系列讲座首场活动预定时间还有一个小时,作协大厅就已坐满热情的读者。两位上海作家、两本关于上海的新书,让书展的起点海派味道十足。孙颙写《漂移者》讲述沪上外来者们的“冒险家”故事,陈丹燕的《成为和平饭店》则以和平饭店为载体讲述城市变迁。活动主持人、复旦大学中文系教授陈思和说,两个故事无论从内容,还是时空上都能连接起来,成为打开上海的钥匙。 2012上海书展今天开幕,申城已是书香四溢。昨天下午,离“书香·上海之夏”名家新作系列讲座首场活动预定时间还有一个小时,作协大厅就已坐满热情的读者。两位上海作家、两本关于上海的新书,让书展的起点海派味道十足。孙颙写《漂移者》讲述沪上外来者们的“冒险家”故事,陈丹燕的《成为和平饭店》则以和平饭店为载体讲述城市变迁。活动主持人、复旦大学中文系教授陈思和说,两个故事无论从内容,还是时空上都能连接起来,成为打开上海的钥匙。

“如果我事先知道前后会写八年那么久,也许我就不敢写了。”孙颙评价,陈丹燕有通过采访把别人的故事写得栩栩如生的能力,陈丹燕则说“跟别人谈话并不容易”。“第一稿完成,当编辑提出修改意见,当时我们坐在咖啡馆里,我从头一直冷到了脚。我知道编辑的意见是对的,也清楚这样大工程的修改会很艰难。但修改是作家的光荣,不能期待每一稿都是完美的,就像农民耕作一样,用尽所有力气,不管结果如何,这样的写作过程都让人觉得愉快。”《成为和平饭店》标注为“非虚构小说”,陈丹燕承认,这个文体本身存在矛盾,“我希望像历史学家一样做研究,像新闻记者一样追求真相和真相的完整性,然后像小说家一样去描绘。光是一部写历史的书,我接触到的很多人和细节就不能容纳进去,这个故事就不会那么丰富和多侧面,容易像很多上海题材一样引起误解。上海是一个多元、多义的地方,你可以认为它矛盾,但必须认可它的多元性。 ”

“我们写的都是上海文化,上海文化是怎样在与世界文化互动的过程中形成的。包括王安忆的《天香》,她把江南文化的温婉、精致、细腻通过不朽的载体展现出来。直到今天。我们在上海人的生存状态中,仍然可以感觉到那种文化的内涵。上海文化有这样一种特性,它对外来者并不照单全收,而是在吸收、咀嚼、交融后,把外来的转变为自己的东西。不少文学界人士有一种观念,认为农村的故事好写好看,相反,城里的故事写不出什么好东西。但我觉得,上海的人和故事是写不完的,每一幢小楼里都是数不清的故事。”孙颙勉励,“希望年轻人多开掘上海的故事。 ”

|