|

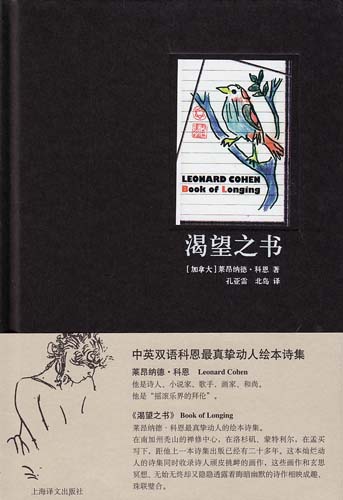

读这本《渴望之书》前,已经久闻其作者的盛名——莱昂纳德·科恩,一位上世纪六七十年代的传奇人物:诗人、小说家、民谣歌手、创作人、画家、和尚。他所涉的领域如此众多,“诗人”的身份是其中之首,却最终被淹没。22岁出版第一本诗集《让我们比拟神话》,1966年发表小说《美丽失败者》,被盛赞:“乔伊斯还在人间,他以科恩之名在蒙特利尔生活,他以亨利·米勒的角度书写。”更被认为是加拿大有史以来最重要的作家之一。他创作民谣并演唱,音乐专辑盛销不衰,影响了其后一大批名声赫赫的音乐人,被称为“摇滚乐界的拜伦”。 读这本《渴望之书》前,已经久闻其作者的盛名——莱昂纳德·科恩,一位上世纪六七十年代的传奇人物:诗人、小说家、民谣歌手、创作人、画家、和尚。他所涉的领域如此众多,“诗人”的身份是其中之首,却最终被淹没。22岁出版第一本诗集《让我们比拟神话》,1966年发表小说《美丽失败者》,被盛赞:“乔伊斯还在人间,他以科恩之名在蒙特利尔生活,他以亨利·米勒的角度书写。”更被认为是加拿大有史以来最重要的作家之一。他创作民谣并演唱,音乐专辑盛销不衰,影响了其后一大批名声赫赫的音乐人,被称为“摇滚乐界的拜伦”。

这些直接导致了我对这本《渴望之书》的渴望。据悉,它距科恩的上一本诗集出版已经有二十多年。

如果说诗歌创作具有很强的个人倾向,其中的蕴藉或不足为外人道的话,那么对于诗歌的理解同样是见仁见智的。所谓“一千个人有一千个哈姆雷特”,但诗歌理解的模糊性和多义性要胜过其他诸多文学体裁。《渴望之书》尤其如此。刚开始读它的时候,只觉云山雾罩。虽然科恩的诗歌用词浅近,有着民谣的意味,却依然让人觉得那是科恩在自言自语。正如德国文论家胡戈·弗里德里希所说:诗歌语言“就如数学公式,它们制造了一个自为的世界,只与自己本身游戏”。但在这样的云雾中被笼罩久了,沮丧和茫然的情绪却开始消退。因为在科恩的风格里浸淫久了,会渐渐体悟到他的诗歌就是他对自己的低吟浅唱,他并不意图以诗为媒,向公众袒露他的心扉,他只是借诗遣怀,表达他似有若无的诸多意绪和人生见解。所以这低吟浅唱只他一人懂足矣。所以,这些诗歌并不记取具体的事件,而常常截取看似没有上下文的生活和心境的片段。至于你在其中和科恩有几分默契,很抱歉,并不是科恩关心的问题。所以他会说:“诗只是生活的证据。若能尽情地燃烧生命,诗不过是层灰。”

而一旦不以“读懂”为目的,反而会更容易沉入到这些诗歌的氛围当中,嗅到科恩嬉皮却充满冥想的气息。如《纽约时报》对它的评价:“《渴望之书》的书写范畴独具一格,清晰却又氤氲着水汽,辽阔无边却又私密,顽皮却又深刻。”顽皮和深刻,这看似悖论的两端,被科恩以一种看似随性的“浪荡”态度融合在了诗中。所以,读科恩的诗,往往前一刻还漫无边际,不知就里,下一秒就会陷入对现世的思忖中——诸如这首《卡米尼海滩》:

帆船银浪睫毛上的水晶盐粒

整个世界突然发亮一瞬间面对上帝

让你转向内心。然而,这随性的背后却是有着大意存焉。读科恩早先的诗集,其中有着强烈并且虔诚的宗教感,而这本《渴望之书》却在随性背后潜藏着一种超脱和坦诚。

科恩自上世纪七十年代开始修禅。1994年,已经六十岁的科恩在南加州秃山上的禅修中心开始了长达五年的隐居修行,不久他正式剃度出家成为禅宗和尚,法号“自闲”,1999年还俗下山。而这本《渴望之书》中的大多数诗歌都是科恩在秃山及其之后的岁月里创作的。

所以,《渴望之书》的一大主题就是关于禅宗和修行生活的种种。但其中没有虔诚的崇拜,只有一种禅宗特有的、近乎天真的坦然。想来,科恩正是在修行中悟到了从心所欲不逾矩的道理,所以年届七十,已然苍老之际,却重新点燃了生命的欲火,重回尘世——此刻的科恩,面对一切都更加轻盈,更加自由。从昔日的看山不是山的执著,到了如今看山是山的超脱和坦诚,科恩的《渴望之书》在其表面的随性和无所谓之下,充满了禅意和内蕴,甚至有一种自嘲式的幽默。

禅宗有一公案:世尊拈花,迦叶微笑。科恩的《渴望之书》既隐晦,又明媚,因为在其最缥缈的形式中蕴藉最真挚动人的感情和意绪。或许,人生的终极渴望就是这样举重若轻的终极超脱吧。它是一本可以放在床头的书,让你无论翻到哪一页,都会会心一笑。

|