|

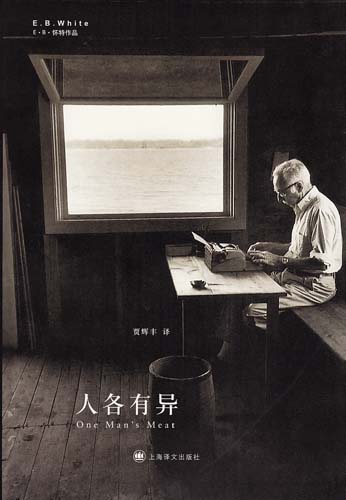

《人各有异》是E.B.怀特最著名的散文集。整本集子是怀特在缅因州农场五年时间里所见所闻、所思所想、所作所为的总结。其中的五十余篇作品延续了怀特一贯以来的风格——温润轻盈,却闪烁着睿智的光芒,更常常在不经意间打出诗意的一拳,令淋漓的快感和脉脉温情奇怪的交融在一起。 《人各有异》是E.B.怀特最著名的散文集。整本集子是怀特在缅因州农场五年时间里所见所闻、所思所想、所作所为的总结。其中的五十余篇作品延续了怀特一贯以来的风格——温润轻盈,却闪烁着睿智的光芒,更常常在不经意间打出诗意的一拳,令淋漓的快感和脉脉温情奇怪的交融在一起。

1938年怀特正当在《纽约客》杂志事业非常顺遂之际,但受限的写作方式和每周截稿的压力,再加上对所处的城市生活环境的憋闷感,令怀特突然转身,决定跑到缅因州去当一个农民,由春到夏,由秋入冬,亲身操持一个农场。有评论说,这一转身算不上华丽,但很坚决。而在我看来,这正说明怀特是一个将现实和梦想的界限抽离的性情中人。尽管自古以来,处于困顿之境的作家,常常能写出不平则鸣的好文章,但是对于一个惯于自由游走又善于感悟生活的文人而言,能顺遂自己的心意,过自己想过的生活,才更有利于倾听自己内心的呓语,整理自己的心绪。

事实证明,怀特去缅因当农民的举动,确然是极好的激发了他的创作灵感,尽显了他的才华。从迁居诸事带来的对生活的体悟,到安息日上午参加的礼拜引发的对于成人的宗教课和“无线电广播”的冥想;从看似不经意的对于四月中某个星期发生的琐事的记录,到在暑热中,“我”如何照顾“我”的鸡,“我”的雏鸥……这本集子就像是一个篮子,尽揽了怀特这五年农场生活的种种花絮和琐事。尽管看起来怀特是在记述自己“世外桃源”的生活,但实则却并没有“不问世事”。相反,对于现实世界的关怀为底色始终是怀特作品的底色。所以,农耕诀窍之中,动物饲养之外,都糅合着怀特对于人心世情的思考,甚至是严肃的理念。所以,咸水农场地域范围的问题会让怀特思考在不同的社会体制下,作家所承担的社会义务;家中在乡间就读的三年级学子的生活,促使怀特探究其时的教育状况;一边体味着农场生活的静谧氛围,怀特却一边反观着乡村和城市生活的种种差异,感慨良多;甚至农场生活的诸多细节都浸淫在了怀特对于战争的理解和反思之中……

这实在是淋漓尽致地体现了怀特的创作特色,如他常说的,他的衣柜里总有一件蒙田式的披风,但他更多的继续了梭罗的衣钵:大隐隐于市地传播着民主的思想理念和人文主义。

确实,蒙田天生真诚不欺的特质,对怀特来说,是一种文体风格,更是一种对待生活的态度。不过,更重要的一点,怀特与梭罗一样,“无时不刻不在警惕以国家、政府、集体等等名义,对个人自由的剥夺和侵犯。”而对于梭罗的认同和追随,也是促成怀特心甘情愿在事业高峰期转身务农的一个不容忽视的因素——如怀特在本书的自序里所提及的:在《纽约客》工作的时候,“作为社评员,社评用语‘我们’让我困惑,这是个模糊字眼儿,意味集体的深刻或机构的共识。我想写得尽可能明白,没有丝毫含混。”而很明显,在《人各有异》中,怀特得以更自由地表述自己更私人化的观点和理念。可以说,他找到了他的主题(就是他自己)。于是比起怀特其他的著述,这本集子的风格少了些既往《纽约客》式的沮丧情绪,显得更明快和直接,语调也更加和缓真诚。而文章主语从“我们”到“我”的转换,更是成就了怀特作为知识分子独立存在的属性。

怀特曾在一封信里写道:“很久以前,我就发现,描写日常琐事,那些家长里短,是我唯一能做又保持了一点纯正和优雅的创造性工作。”细细想来,这些细节琐事看来无关宏旨,却绝不可或缺。不仅是因为它们充满了生活的韵味,更是因为这些日常细节可以让人体会生活过程中的各种巨细变数,并从中领略、享受和理解人生百味。正如美学家李泽厚曾说的“人的确应该在对自己日常人生的珍惜中,感受和了悟生活的意义,并由之获得活下去的动力。”而怀特如此热衷于抓住生活中的可触可感,令《人各有异》成为了一本细节丰富而值得慢慢品读的作品——虽没有大事发生,却有着层次丰富的景深,让有着不同生活经历的我们心甘情愿地跟怀特站在一起,关心他的农场,也关心时政军事。

|