|

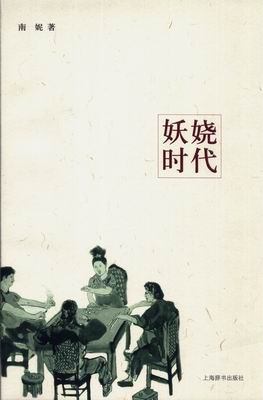

她的世界果然精彩。《妖娆时代》是南妮最近几年里写的随笔结集,也是上海辞书出版社推出的“她视界书系”的一种。节日里坐在淡薄的阳光下闲读,不时被她的文字逗乐,仿佛听到她的语调,又目睹了她的表情,那是如朋友所形容的“侠骨柔肠”的风采。 她的世界果然精彩。《妖娆时代》是南妮最近几年里写的随笔结集,也是上海辞书出版社推出的“她视界书系”的一种。节日里坐在淡薄的阳光下闲读,不时被她的文字逗乐,仿佛听到她的语调,又目睹了她的表情,那是如朋友所形容的“侠骨柔肠”的风采。

一百多篇文章集束,每篇文章自然不会太长,又分了四小辑,从观、感、行、悟四个角度来感知活色生香的都市生活,那是为了方便检索而贴的标签,我一路读来倒觉得浑然一体,是南妮一贯的率性的张望姿态。但这里,我只想挑一个感受来谈,那就是南妮对别人的欣赏。

当今社会,凭借资讯的爆炸和网路的构架,谁都可以拥有话筒,谁都可以乘兴发一通议论,也会在第一时间引起粉丝的共鸣或廉价的喝彩。但我发现许多人总是拗出唯我独尊的造型,容不下异议,别说怀着真诚与友善去欣赏别人了。放在强调包容与多元的时代背景中来考察,这也许说明某些网民的文化修养还不足以支撑他们在公共平台的正面形象。

而南妮作为一位资深媒体人、女作家,读者众多,言论平台也是宽广的,但是她并不认为天然地拥有臧否他人的权利,她总是怀着一种新奇与童真来欣赏邂逅或追寻的审美对象。在这本书里,我意外发现她是日剧和韩剧的忠实粉丝,她欣赏裴勇俊,“他的洁净与完美的衣架及身板只是体现了现代了的精致,他的声音、眼睛里露出的凶光、表现出的决断力,完全是男性的。”她也欣赏美人迟暮的松隆子,“轮廓分明的脸庞和冷硬的眼神,演痛失爱女的单身母亲却正好。”当然,她通过演员进入剧情,爱恨随相,不弃不离,又从剧情发展中观照自己,获得智慧与力量,还有与本土公序良俗相通的世故人情。日剧韩剧在中国热播,也说明邻国的家长里短、爱恨情仇在中国观众眼里不再陌生,离奇的剧情和呼天抢地情告发生在彼岸,也在本土演进,甚至更富不可思议的戏剧性。而南妮欣赏的,永远是对真善美的向往。

南妮也欣赏高晓松,“淡定、宽容,没有大惊大喜,但真心欣赏每一种质朴情感与真实的才能。”这是作为达人秀观察员的高晓松,低调优雅,将更多的表演机会让给别人。他身上显示的那种城市气质,也是南妮对男人的起码要求。于是她才会下这个结论:“俗人以否定别人来肯定自己。智者肯定能够肯定一切,也由此增加了生活的丰厚性。”事实上呢,身为编辑,每天从大量读者来稿中管窥社会的南妮,“粪土当年万户侯”的激情不亚于愤青。一个在她视野中晃过的男人,能获得七十分评价,应该买支红酒庆祝一番了。不信,你可以从她的这本书里看到她对玩高尔夫的富豪、疯狂扫货的中国游客、特别是鸡零狗碎的小男人的热辣讥诮。

南妮是《萌芽》新概念作文大赛的“阅卷老师”,她的职责之一也许就是寻找韩寒的挑战者。我在《这一代的事》这篇文章里没有看到她端起架子做评审的功架,反倒是被她的认真与专注所感染,她是在与年轻人交朋友,希望从他们的心声中发现我们这一代父母的过失或落伍。她从参赛者的良好语感中欣赏写作者的天赋,也欣赏他们坦诚地表达纯洁的爱情,哪怕失恋,也是值得珍藏的人生纪念。她敏感地发现学生不约而同地对老师的躲避,就在成人世界中反思更大的题目。最终,她得出一个合乎自然规律的结论,为青春,为激情,为生命体验,也为倾泻了秘密心声而欢呼。凭着赏识与鼓励,《萌芽》新概念作文大赛才能召唤一代又一代青年人共襄盛举。对了,某个下雨天,南妮匆匆走在路上,一个大男孩伸过雨伞遮住了她半只肩胛。她回家后就庄重地写下:“也许我会用一生的时间来怀念那个不知名的大男孩、那张没有看清的脸。”大男孩的善意,南妮的感怀,其实都是社会的人文资源。

南妮是写作者,更是欣赏者,她的视角是平等的,为了获得更真切的观照,甚至放低机位。但她又是家常的,果断地去贵族化的,这一点也是她获得旺盛人气的因素。她欣赏进入视野的人物,也欣赏无意间邂逅、正处于柔和光线中的寻常之物,笨拙的牛奶瓶、红漆斑驳的八仙桌、擦得锃亮的钢精锅子……还有一杯叫做“古典主义”的烈酒——它是非具象的,代表着文明人的格调和修养,也是南妮所具有的特质,世俗趣味的浪漫镜像,是的,同时也是映照阅读者的希望之光。

|