|

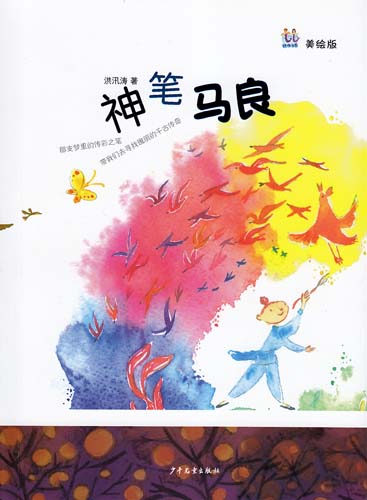

洪汛涛的《神笔马良》是二十世纪五十年代中国影响最大的童话故事。今年9月22日,是我国著名的儿童文学作家、理论家“神笔马良”之父洪汛涛辞世十周年。特刊此文以为纪念。 洪汛涛的《神笔马良》是二十世纪五十年代中国影响最大的童话故事。今年9月22日,是我国著名的儿童文学作家、理论家“神笔马良”之父洪汛涛辞世十周年。特刊此文以为纪念。

几乎在儿子画千诞生的同时,洪汛涛终于在欢快的心绪中,把构思已久,后来被誉为“传世之作”的童话《神笔马良》形诸文字,不久,就发表于北京《新观察》杂志1955年第三期上,所用笔名为“了的”。

这是一篇具有鲜明中国民族气派和民间文学风味的童话。它塑造了一个叫马良的贫苦孩子,靠打柴割草为生,但喜欢画画,尽管连一枝笔也没有,尽管遭到过别人的白眼与辱骂,但穷困阻碍不了他对美好事物的追求,还是以惊人的毅力,通过写生学会了绘画,并且达到几可乱真的程度;而当他得到神笔之后,他用这枝神笔,给穷苦的乡亲们画犁耙、锄头、油灯、吊桶等,但绝不给财主画画,绝不给皇帝画龙画凤画金山;他运用手中的神笔,把皇帝、大臣等统统葬身于大海之中。著名儿童文学评论家樊发稼评之曰:“这篇童话以流畅能诵的语言,富有传奇色彩的有趣情节,塑造了马良这样一个心地善良、不畏强暴、勇于与邪恶势力抗争的童话人物,这是一个‘能跨越时代与地域,具有永久生命力的童话人物形象’。”

其实,像马良这样的故事,洪汛涛早在童年时期就听说了。人们常常用敬仰的神情,讲述着邻县诸暨的王冕,幼年出身贫苦,白天为人放牛,一边自学画画,晚上则到寺庙内的长明灯下读书,最后成为能诗善文的杰出学者;元朝统治者曾召其为官,但他淡泊名利,归隐山中,与山民一起,以卖画为生。洪汛涛自己生活清苦,对这样肯刻苦学习的苦孩子,格外敬佩,并时时以此勉励自己。这之后,他阅读了《儒林外史》,通过文学的渲染,更增加了他的感性认识。

洪汛涛曾谈起他所接触的民间流传故事的情况:“抗战时期,家乡沦陷,我流落于后方,和各色人等都有接触,我搜集、记录了许许多多故事,包括神笔马良的故事。”有趣的是,“许多地方,许多人,一说起马良,都说马良还在,有的人还有名有姓地说出谁谁谁见到过马良。……人们在说起马良故事时,都是这样肯定:‘就在俺这山区里’,或者索性说:‘我们老家那块地方’。好像,马良和谁都是同乡似的。”他还谈及这些故事在流传中,不断演变、不断丰富的情况:“因为七传八传……有的明明不是马良的故事,譬如江郎的故事、张良的故事、王冕的故事、吴道之的故事,也弄到马良的头上来。”

发稼先生在上引的评论中还指出:“‘神笔’、‘仙笔’之说在我国民间传说中早已有之,难能可贵的是洪汛涛在对民间传说的故事进行加工、再创作而成的《神笔马良》中,注入了自己全新的独特的艺术创造。”

首先,他创造了“马良”这个人物。陈伯吹先生曾对民间流传的童话与故事,作过一个形象的比喻,说它们“是童话的宝库,有着无数的未加雕琢的璞玉……像地下资源一样蕴藏丰富,对于善于发掘的人,有取之不竭、用之不尽的喜悦”。陈先生的意思很清楚:即使发掘出了璞玉,要使之成为艺术品,还需要精心的雕琢过程。

“马良”这个人物,在民间传说中,可以姓赵姓钱,也可以姓张姓王;至于他的事迹,并无划一体例。口头流传的作品,常常因时、因地、因人而异,每人都可以加以创造,各有各的“版本”。

比如,有这样一个曾被某些人如获至宝的“版本”:

有户农家,生了男孩,有圆圆的嫩脸、漆黑的眼珠、朱红的嘴唇;自小没吃过苦,“像财主人家的儿子一样,被送到书房里去攻读诗书”。在书房里,他喜欢画画。一次,把教课的先生画得十分凶恶,遭到毒打,伏桌睡去,竟在梦中遇仙人而得仙笔。醒后,他给同学们画纺织娘,居然会齐声欢叫,为此又受老师责罚。

他遇到拐子,被骗卖给人家当书童,颇受虐待,于是逃去。再见其人时,已是二十多岁的白面书生,正在京都游山玩水,花得一文不剩,于是在纸上画狮虎相斗图,以此招引观众,收费赚钱。

他的善画,竟被宰相的小姐知道,让丫环来求画,拿回家去,画上的百鸟在飞舞歌唱。宰相知道后,请他来相见,并留他在宰相府住宿,为皇帝画万顷海涛图。随后一同上朝,皇帝见画中船上无人,吩咐补上,他说:这四个人早已有了,张帆的是我父亲,掌舵的是我母亲,撑篙的是我,划桨的是宰相的小姐。皇帝下旨把那三人召来,“于是,王良和他们一齐上了船,爹爹张着帆,妈妈把着舵,小姐划着桨,王良自己撑着篙,在金銮殿上,一片惊涛骇浪里,那船随了海浪时上时下,时去时回……慢慢地升起。皇帝仰着头向上看,渐渐地看不见了”。这个“版本”所雕琢出的,是怎样一个人物呢?

这是一个娇生惯养的孩子,他喜欢画画,却在书上把老师画得一副丑相,或者就是戏弄老师;他的得到仙笔,纯属意外,他没有用笔为人们做过好事;长大之后,更是好逸恶劳。

|