|

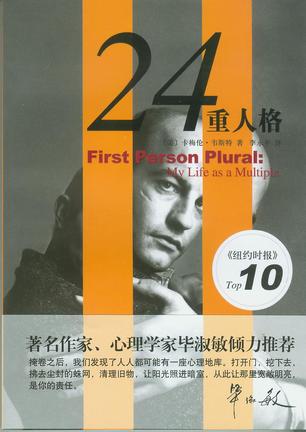

这本《24重人格》是久负盛名的心理学知识普及读物,出版不久就荣登了《纽约时报》畅销书排行榜,但它读起来却更像是一部扣人心弦的文学作品。 这本《24重人格》是久负盛名的心理学知识普及读物,出版不久就荣登了《纽约时报》畅销书排行榜,但它读起来却更像是一部扣人心弦的文学作品。

作者卡梅伦·韦斯特用第一人称叙述了自己罹患多重人格病症的亲身经历。这种学术名为“分离性身份识别障碍”的病症,会使人的主体意识被分割,以至无法像普通人那样,对自己的身份有一个统一的认定。其实我们每个人都会在不同的场合拥有不同的身份,然而那都是有意识的,可控的,换言之,人格是稳定和谐的,虽由多种要素组成,却浑然一体。就像在一般人眼里,卡梅伦是一个风度翩翩、事业有成的商界成功人士,一个慈爱的父亲,一个可亲可靠的丈夫。这些身份虽不相同,却彼此和谐共存。但在卡梅伦的意识里,却觉自己身体里住着24种角色,而且这些角色腾挪跌宕,此消彼现。于是倏忽间,他就会在自己的世界从一个慈爱幽默的父亲变成了一个可爱忧伤的4岁男孩,或是一个年届30、混迹在女人堆里的浪子,甚至转瞬间又化身成为一个花季年华的含情少女……

卡梅伦称这些截然不同的人格为自己的“分身”。难以想像,这24个分身如何在一个人有限的身体里壅塞居住,而为了最大程度地再现自己病程中的状态,卡梅伦甚至在书的扉页上列出了这24个分身及其特质。

其实对人性复杂性的探究和因此而生的文艺作品几个世纪以来都长盛不衰。歌德笔下的浮士德的胸膛里总是住着那个叫梅菲斯特的魔鬼的影子;福斯特在他的理论著作《小说面面观》中提出了“扁平人物”和“圆形人物”的概念,认为文学作品中的“圆形人物”比起性格单一和概念化的“扁平人物”,要更为复杂多面而富有魅力;而获诺贝尔文学奖的20世纪德国小说家黑塞的那部《荒原狼》更是将人性的多重化进行了极致集中的刻画——主人公哈里觉得自己一会儿是人,一会儿是狼,继续深入,哈里竟越发觉察到自己身上存有的远不止这人性和狼性的两极——人格的多极就像是洋葱,可以一层一层被剥离。

只是这些作品都用一种高度象征和超现实的手法来探究和勾画人类内心的复杂世界。而卡梅伦却赤裸裸地将自己搬上了被审视的手术台,直白地将自己人格分裂的心碎经历和治疗满是创伤的心灵的过程展现在了读者面前。于是,这个故事读起来既不可思议,又遍布着令人信服的事实。

而因为被告知这是一个现实的例子,读者除了惊诧地感受作者在病程中的翻江倒海,更会好奇且紧张地去探询病因——这些纷杂的人格,是如何形成的?卡梅伦何以会在正常的外表下无法从这些混乱中自拔?

科学上的归因是,童年时所受到的刺激和伤害。因为童年被亲人侮辱的惨烈经历,卡梅伦选择逃避和遗忘,所以才会创立这些分身来分担这些记忆,承受这些奇耻大辱和哀痛。令人慨叹,这就像是希区柯克的《爱德华大夫》的现实版。

对症下药的治疗方式,是直面内心的伤痛。于是在亲友的帮助下,卡梅伦不再一味逃避,而是将众多的人格一一整合,坚韧地寻找着救赎之路。

如戏的故事,却逼使我们每个人都低头审视自己的内心——卡梅伦的例子是极端的,因为他所经受的刺激也是极端的。但是我们每个人的内心却都有着和卡梅伦一样的特质——也会经历各种各样的创伤,爱人的背叛,父母的偏心,朋友的轻视……这些感受与人生的起落沉浮相比,或许太过细微,但它们却并非如我们所想的可被忽略——它们一直都在,无可回避。即使你主动选择遗忘,它们也只是在你心灵的密室里贮存,并且默默地延伸,直至对你的心灵世界造成可见的影响。

于是,直面这个心灵密室,而非掩耳盗铃地逃避,既往的伤痛才不会变成人生的障碍,密室才不会变成不可触碰的禁地。就如著名作家和心理学家毕淑敏所说的:“人人都可能有一座心理地库。打开门,挖下去,拂去尘封的蛛网,清理旧物,让阳光照进暗室,从此让那里宽敞明亮,是你的责任”。

|