|

这本书是美国一位心理学博士,卡梅伦·韦斯特写的,内容是有关“分离性身份识别障碍”(DID),也叫“多重人格障碍”。普通人都有“走神儿”的经历,人在而“神”不在,思维跑到远方去了,象孙悟空的分身术:一个在现场,一个跑到天宫搬兵救师父去了。如果情况严重,就会成为“病”,这种病就是“多重人格障碍”。 这本书是美国一位心理学博士,卡梅伦·韦斯特写的,内容是有关“分离性身份识别障碍”(DID),也叫“多重人格障碍”。普通人都有“走神儿”的经历,人在而“神”不在,思维跑到远方去了,象孙悟空的分身术:一个在现场,一个跑到天宫搬兵救师父去了。如果情况严重,就会成为“病”,这种病就是“多重人格障碍”。

关于这种病的起因,作者明显受了佛罗依德的影响,他认为,当一个小孩子到性虐待的时候,而施虐者竟是生他、养他、喂他吃饭、帮他穿衣的母亲的时候,孩子的心理接受不了这个现实,但又不得不面对,于是孩子的心理会分离出一部分,幻化出另外一个“人”,让这个“人”来承担这份痛苦,而他自己则可以因此而得到解脱,更健康地成长。如果没有触发因素,比如出现类似场景,或者身体状况变差,没有能力抑止时,那些“人”就会跑出来,这时现实中的人会变成意识中的“人”,行为举止象回到从前,当“他”看到镜子中的“自己”的时候,会大惊失色,因为镜中人已经长大了,长到自己认不出自己的程度了。

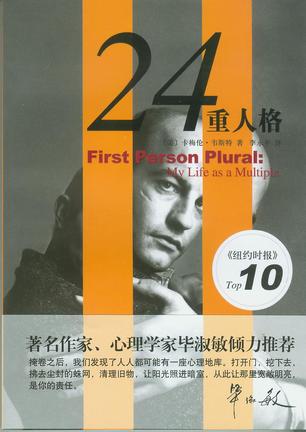

这听起来有点象天方夜谭,不幸的是,这是事实。说它是事实,不是因为这是心理学博士写的,而是因为这是作者的真实生活——这位心理学博士就患有DID,而且非常严重,他一共有24个“分身”,所以本书起名为《24重人格》。

说这本书是一本“巨著”,实在不是夸张。一本心理学的书,竟用小说的笔法写出来,此一“巨”也。学术著作在人们的心目中一定是语言严谨,逻辑严密,框架系统,结构科学,而此书却一反常态,用文学的形式,把病人的特点、心理、症状描写得惟妙惟肖。这不是一般人办得了了,有的心理学家业务精通,但文学功力不行,无力构思、描摩;而作家又很难达到心理学家的专业水准,所以说这本书是“巨著”,是一般人写不出来的。

即便兼备了心理学家和文学家的双重能力,如果没有亲身经历,恐怕还是出不来这样一本书。本书写的就是作者个人的亲身经历,所以细节更生动,更真实可信。有人研究过,成为一名世界冠军需要100多个因素的共同作用,而要有经历、有能力写出这样一本书,需要的因素一定会更多。此二“巨”也。

还有一“巨”不得不说,就是这本书翻译得太好了!有人说巴金的小说完全可以得诺贝尔文学奖,就是因为翻译不行而落选。为此,钱钟书先生在世的时候还痛斥过一位上门的翻译家:“欺负巴金不懂英文是不是……”钱老的英文水准是一流的,可惜大量的时间用来翻译《毛泽东选集》,没有好好地为巴老译一本书。这本书的译者叫李永平,是台湾人。严复先生提出翻译三境界:“信、达、雅”,我看他全达到了。除了人名、地名,本书读来就象是国人写的小说,而且文笔非常好。随便抄一段感受一下:

“浑身猛一哆嗦,倏地,我本人消失了。这会儿坐在艾莉眼前的是一个名叫巴特的家伙。我在日记里看过他写的东西,但我不知道他是谁。年纪约摸28岁、个性爽朗随和的巴特告诉艾莉,我的噩梦是他制造出来的。为什么呢?因为这是他的职责……”

又得知识,又得享受,真是一本好书!

|