|

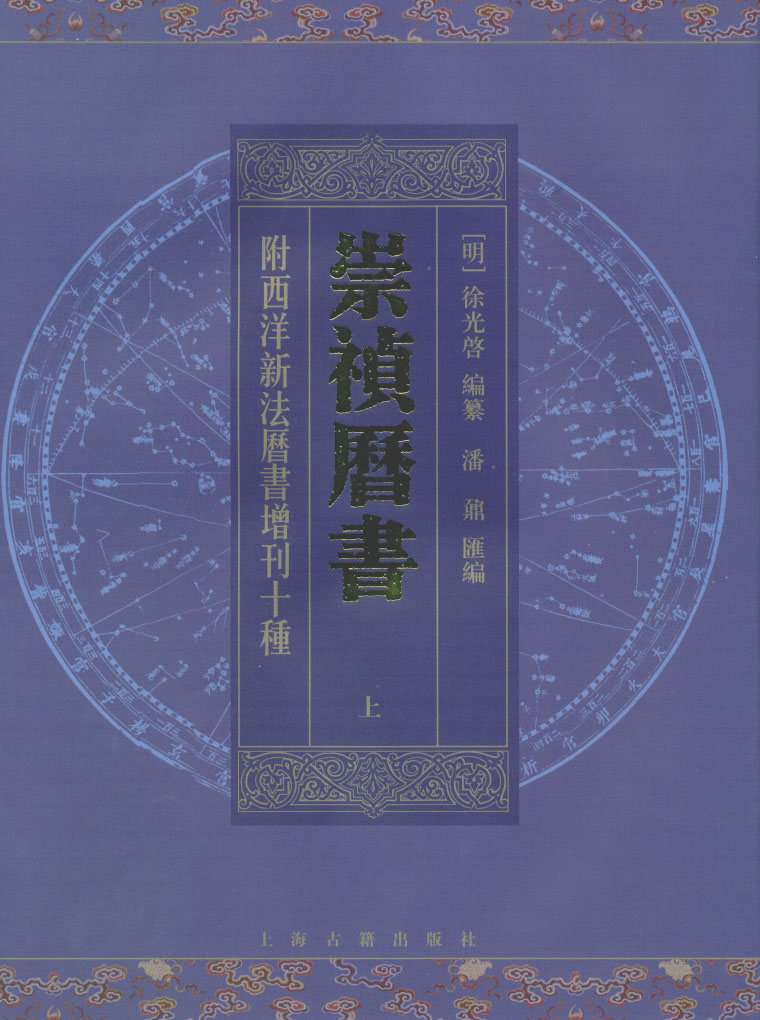

2010年的一天,当85岁的天文科普活动家李元接到90岁好友潘鼐的电话,得知《崇祯历书附西洋新法历书增刊十种》已经出版的消息时,李元用“震惊”表达了当时的心情。因为他已记不清潘鼐和他提了多少次、多少年的这部大书,竟然在快被他遗忘的时候得以出版。 2010年的一天,当85岁的天文科普活动家李元接到90岁好友潘鼐的电话,得知《崇祯历书附西洋新法历书增刊十种》已经出版的消息时,李元用“震惊”表达了当时的心情。因为他已记不清潘鼐和他提了多少次、多少年的这部大书,竟然在快被他遗忘的时候得以出版。

如果将一部书赋之以命运,《崇祯历书》的“一生”可谓坎坷多舛。这部明代历法丛书编撰于明末,由于明朝的败亡而未得实施,而原书也已湮没于朝代鼎革的历史悲歌之中,迄今未能得见。正因为它的变迁复杂,入藏分散,才能体会其编汇之不易。潘鼐在他编汇的《崇祯历书附西洋新法历书增刊十种》的前言中,详细记述了《崇祯历书》的成书经过和演变。

一部湮没三百年的历书

明万历三十八年,礼部因日食推算不准,上疏请博求知历者参与测算,并开启了修改行之已久的《大统历》的议论。

明朝《大统历》实际上是袭用了元代的《授时历》,并作了一些不太恰当的修改,而从元代颁行算起,这一历法已经行用了三百多年,对二十四节气和日月食的测定,与实际情况常有很大差距,已不符应用。因此当时就有钦天监官员周子愚奏闻:“大西洋归化远臣庞迪我、熊三拔等携有彼国历法,多中国典籍所未备者,乞视洪武中译西域历法例,取知历儒臣率同监官将诸书尽译,以补典籍之缺。”

在此之后,以徐光启为代表的一些知识分子开始积极主张历法改革,而以利玛窦为代表的西方传教士趁机以传播西方天文学为捷径,积极参与到历法的修订或天文学知识的传播中。庞迪我、熊三拔、高一志、艾儒略、汤若望和南怀仁等先后来到中国传播西方先进的自然科学知识,这也揭开了中国近代科技发展的序幕,开创了“西学东渐”的新局面。

崇祯二年,钦天监测量日食再次失误,而同时徐光启依靠传教士的帮助,运用西法测量却相当精确,符合天象。当崇祯皇帝责怪钦天监时,钦天监官员据实说,《大统历》承《授时历》已久,他们只是在开国二百六十年后遵守旧法而已,若因循守旧下去,以后不能无差。礼部就此再奏请开局改历,才得批准。至此开始,徐光启以六十八岁的高龄被朝廷委任为管理部事的礼部左侍郎,开创了划时代的伟业——纂修《崇祯历书》。

九月,历局正式开始办事。徐光启(他去世后,李天经继任其事)亲自督领修葺房屋、遴选人员、制造仪器,聘请李之藻,西方传教士龙华民、邓玉函等人参加编译天文学书籍,历时五年,历尽艰辛,分别五次进呈书稿,终于完成了《崇祯历书》的编纂工作。

《崇祯历书》全书共46种,137卷,分节次六目和基本五目。“节次六目”分别为日躔、恒星、月离、日月交合、五纬星和五星凌犯,“基本五目”分别为法原(天文学基础理论)、法数(天文用表)、法算(天文计算必备的数学知识)、法器(天文仪器及其使用方法)和会通(中西度量单位换算表)。其中经徐光启定稿的有105卷,其余32卷最后审定人为李天经。

《崇祯历书》完成后,明末朝廷已陷入动荡之中,新历法还未及颁行,几个月后李自成即攻入北京,推行新法之事功败垂成,终明之世未得实施。清军入关一年多之后,汤若望就将他改编过的《崇祯历书》改名为《西洋新法历书》呈报清廷。由于入清后《崇祯历书》被多次挖板或重刻,加上汤若望的删改,因此版次较乱,卷数不一,几乎没有一个图书馆藏有完整的《崇祯历书》;经汤若望删改成书的《西洋新法历书》虽易称《西洋新法算书》钞入《四库全书》,却并非《崇祯历书》的原貌;这些都使得展现明朝《崇祯历书》原貌显得弥足珍贵。

上海古籍出版社编辑、《崇祯历书附西洋新法历书增刊十种》责编吕瑞锋说,《崇祯历书》的版本变迁也是相当复杂,从明末崇祯年间修书到清乾隆年间纳入《四库全书》,多有改纂重印,由此后人终不能得悉其详。这样一部历经两朝四十余年的政治变幻,又时不时改编且印数极少的名著,经过数百年的沧桑变化,早已畸零四散。

十年辛苦不寻常

2009年12月,潘鼐编汇的《崇祯历书附西洋新法历书增刊十种》终于由上海古籍出版社出版。已故的著名甲骨学家、史学家胡厚宣在本书的序言中,用曹雪芹的诗“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”概括总结了潘鼐整理《崇祯历书》的工作。

可能很难相信,修订并再版《中国恒星观测史》、编著出版《中国古天文图录》、汇编出版《崇祯历书》的潘鼐并非天文专业出身,退休前他是上海市建工设计研究院的教授级高级工程师,而他数十年钻研古天文史孜孜不倦的动力完全来自于青少年时对天文的兴趣爱好。因此,李元称他是一位“不是专家的专家”。

|