|

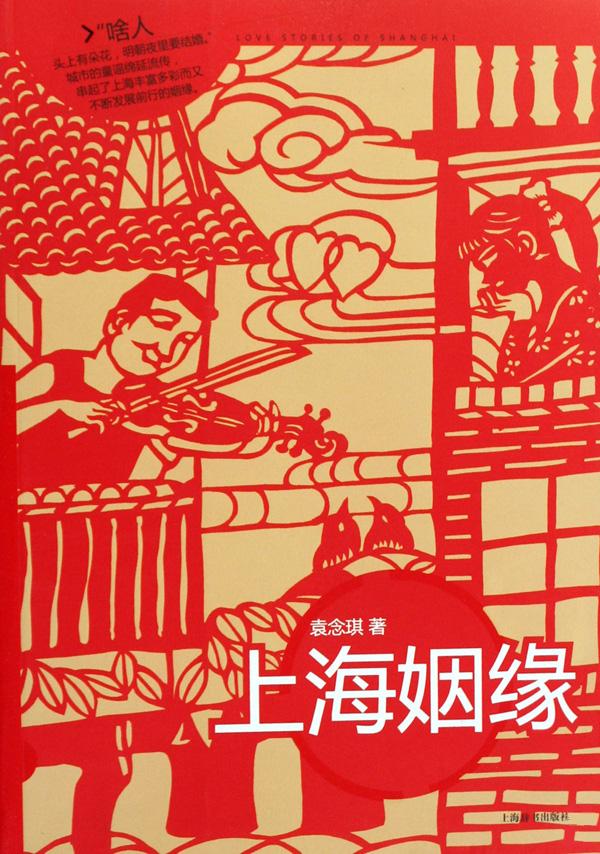

“啥人头上有朵花,明朝夜里要结婚。”城市的童谣绵延流传,串起了上海丰富多彩而又不断发展前行的婚俗。本书讲述的是上海这座城市从建国初期,一直到今天的婚恋、家庭、情感,以及婚姻观念的变化。 “啥人头上有朵花,明朝夜里要结婚。”城市的童谣绵延流传,串起了上海丰富多彩而又不断发展前行的婚俗。本书讲述的是上海这座城市从建国初期,一直到今天的婚恋、家庭、情感,以及婚姻观念的变化。

“敲定”终身

从相识到相知,未婚男女们的恋爱逐渐成熟,或者说是从初级阶段走到了高级阶段。这时,他们面临婚恋路上的一个重要的节点——两人之间的关系确定:是继续走下去,登记领证,走上红地毯;还是就此分手,各自再开始新一轮的配偶“找啊找”。

对这一幅画面,上海人有个十分生动传神的词儿,把它称为“敲定”。这“敲定”的本意,指的是男女确定他们的恋爱关系或是夫妻关系。但“敲定”往往是口头的,不是文书的约定。

此外,“敲定”也可用来表示找朋友、搞对象,这般用时,“敲定”就成了个名词。在它前面加个“谈”字,叫谈“敲定”。它用作名词,还可以成为男朋友、女朋友、未婚妻、未婚夫的代名词。若听见有人喊,“阿六头,侬个‘敲定’来了”。那就是说,阿六头的女朋友或是未婚妻来了。

“敲定”不是现今的发明,研究上海闲话的有识之士说,这起源于拍卖行。大家知道,拍卖离不开槌,一槌敲下去就定局,那就是敲定。要是反悔,就要敲掉定金。

从20世纪60年代起,上海人就将这经济术语借用于男女恋爱。到了80年代,随着经济的迅猛发展,所借用的经济术语就更多了。譬如,把优秀的男朋友、女朋友、未婚妻、未婚夫喻为“绩优股”,反之是“垃圾股”,一时没显现庐山真面目的是“潜力股”……

男大当婚,女大当嫁。对于恋爱中的人,“敲定”是早晚的事情。不管你是“敲定”恋爱关系还是夫妻关系,到了最后真正要拍板敲定时刻,接踵而来要考虑的问题是:两人为什么要舍弃一个临时的互助组,转而建立一个长久的共同体。

很显然,当一加一大于一,这个“一”和那个“一”才会敲定。可以说,这是夫妻这一经济共同体组建的基本原则。

现在不少年轻人试婚同居,进行磨合试运转,其中要磨合的一项内容,就是测定婚姻的收益:看合力的大小,责任的履行多少,景气指数的好坏。

宛如拍卖行里的敲定那样,牵动你手中槌子敲下去的,是你心里的价格底线。同样,男女间的“敲定”也是有标准的。纵有千头万绪,归根结底也就是两个方面的考量:一方面是讲门当户对,总的原则就是相配。另一方面,就是要讲究经济效益。

从“汤司令”到“吃爷娘”

从“汤司令”到“吃爷娘”,这6个字,基本上能勾勒出两个不同世纪、不同年代的部分年轻人在敲定终身大事之后,进行结婚筹备期间所展现的一幅生活画像。

“汤司令”——这一称谓流行于20世纪六七十年代到80年代的上海。在上海说起汤司令,基本有两个指向:一个是指原国民党淞沪杭警备总司令汤恩伯,他的公馆就在今天的多伦路。另一个汤司令则不是军人是百姓,不是单数是复数。他们绝大部分是筹备结婚的小青年,主要是男青年。因为天天在单位的食堂里吃汤而吃成了司令。

这些“汤司令”吃汤不是为了餐前开胃,汤是他们下饭的大菜。吃饭不买菜,只花一分钱,或者是免费的汤。这些长期喝汤、经常喝汤的“汤司令”,他们从牙缝里挤钱,向肚子要效益。为结婚所需的资金而进行聚沙成塔、添砖加瓦的工作。

“吃爷娘”——这一现象是出现于21世纪。

对于这些“吃爷娘”的子女,在老早的上海也是有个讲法的,叫做“吃老饭店”。他们不是喜爱去吃城隍庙里的上海老饭店,而是在自己有工作、能赚钞票之后,甚至是在成家自立门户之后,还是要白吃爷娘,把父母家当做自己永远的老饭店。

这已经不是什么揩点油,占点便宜了。“吃爷娘”一族的观点是:我的是我的,你们的也是我的。靠在父母身上,要把爷娘吃到老。如今换个词更显生动传神,把这种人称为“啃老族”。

现在的家庭多为独生子女,这些老的也的确是经啃耐啃。反正只有一个孩子,不被他(她)啃还给谁啃。也有上海人讲的“贱骨头”,侬不啃他,他还不开心。但是,做爷娘的也是十个手指不一般齐,家境好的就不说了,苦的是那些经济条件差的。孩子一啃,老的就变成“汤司令”了。

为什么这些小青年,一到准备结婚了,就会走上吃汤和吃爷娘的路?

有人会说,没办法。因为仅靠他们自己的力量去单打独斗,要筑起爱的小巢是有不少困难的。

此话不假。在六七十年代,筹备结婚的青年,年纪轻点的,工资每月才36块。虽然“36元万岁”的口号叫得震天价响,但要办终身大事,喊这口号就显得有些底气不足。

|