|

曾经有个做菜的高手说过:很多人都认为把甜点做好很难,为什么呢?其实他们只需要掌握最基本的原则就行了——尽情地放糖放奶。不要吝惜原料,也别考虑什么比例平衡问题,最后出来的结果总不会太差。 曾经有个做菜的高手说过:很多人都认为把甜点做好很难,为什么呢?其实他们只需要掌握最基本的原则就行了——尽情地放糖放奶。不要吝惜原料,也别考虑什么比例平衡问题,最后出来的结果总不会太差。

不知道保罗·奥斯特是不是一个做菜的高手,但作为一个小说家,他显然偏爱毫不吝惜地在文字里放料。他的成名作《纽约三部曲》不是侦探故事,尽管它有着侦探故事的外壳。这就像尽管2006年诺贝尔文学奖得主帕慕克长篇大论地在小说里谈论细密画,但《我的名字叫红》终究不是一部艺术论集一样。它们的作者都太过于迷恋叙事能力,迷恋词语和词语背后的丰富含义,以至于把小说写成了一团杂烩。

一

在奥斯特笔下,他的主人公无论生活在哪个时代,持有何种身份,都具有热爱偏离轨道的共同特征。做侦探的最后发现自己变成了追捕对象(《纽约三部曲》),大明星被迫隐姓埋名(《幻影书》),写小说的唯一擅长的就是写出自己的诅咒(《神谕之夜》),就连一只狗,也不合时宜地具有理想主义情怀(《在地图结束的地方》)。他们无一例外拥有将自己的人生彻底搞砸的能力,这是因为出生于中产阶级的纽约知识分子作者保罗·奥斯特不能让他们闲着。奥斯特的小说中有典型的小知识分子气息:怀旧、迷茫、一点自恋和感伤,对个体生命存在的永恒困惑和对世界性问题的有限度的关注。这一切决定了保罗·奥斯特的故事,注定了是一场书房里的折腾,一场知识分子缠绵不断的小规模能量消耗。

保罗·奥斯特的故事是才子型写作,它的共性就是格调精致但格局狭隘。毫无疑问,保罗·奥斯特的小说是好看的,他的叙事精致,节奏轻巧。在他的笔下,主人公永远在跳小步舞,从一个命运侧转到另一个命运,其间的过渡干净漂亮。如果说他喜欢设置迷宫,那么他的迷宫并不具备博尔赫斯式的玲珑剔透,也不具备阿加莎·克里斯蒂式的手疾眼快,一个出色的迷宫所要求的纯粹和坚决在奥斯特笔下表现为一种犹疑不定。每当你试图寻找有关人生那些真正荒谬和残酷的事实的时候,奥斯特转身了,留下来的只有知识分子永恒的无力的困惑。所以奥斯特的位置是尴尬的,他的小说太畅销以至于姿态不够高贵,他本人的努力很真诚以至于让人不忍心论断他的肤浅。

二

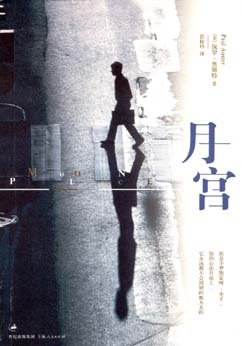

目前,在内地仅仅出过四本奥斯特的小说,除了早期的《纽约三部曲》(写于1987年前后)外,其他三本均是近年的作品。在后期的创作中,保罗·奥斯特的叙述更加圆融,他的主题也回到了都市、回到了知识分子的尴尬生活以及写作等他熟悉的领域之中,因此更加如鱼得水。但在台湾地区出版过更多的奥斯特作品,包括早年的《月宫》(1989)以及《昏头先生》(1994)等,在这些作品中,我们能看到更多的奥斯特在叙事技巧方面的努力,遗憾的是,也暴露出严重的想像力匮乏的迹象。

早期的奥斯特更偏爱一些脱离现实的幻想题材。《月宫》讲述一个青年放弃稳定生活,开始一系列的冒险,而《昏头先生》则让一个孩子学会飞行。这些故事的初衷都没有问题,但是在做细节描述时,比如荒凉的沙漠、陡峭的山脉、与危险人物的交锋或是飞行的感受——保罗·奥斯特的描绘是苍白的,让人切实地感到,这一切都出自一个作家的真诚但缺乏说服力的想象,彷佛他是面对着一幅风景画来写。当然,并非所有出色的小说都需要大量真实的细节,如果想写寓言或成长小说,保罗·奥斯特也许应该学习《炼金术士》,它更短也更有力;如果想写冒险故事——有更多的前辈可以效仿。

但当时较为年轻的保罗·奥斯特有更多的野心,他或许渴望在冒险故事中再现自己的成长历程,因此这两本小说都以年轻人作为主人公。但当时的保罗·奥斯特并没有能力驾驭他的冒险。他推动主人公上山下海颠覆生活,他急于讲述一些以为人们不曾听过的故事,却忘记了人们内心深处真正渴望的不是匪夷所思天高地远,而是深入那些他们自己不能去的地方,活着回来并描述其中的美景。所以,与其说奥斯特有想像力,不如说他有的只是飘浮无根的想像力。奥斯特的小说很好看,但缺乏深刻和打动人心的东西。

单以技巧来说,奥斯特也比不上冯尼格特或者塞林格。很多人称道奥斯特的叙事结构,然而如此众多的“结构”拥趸只能说明奥斯特的结构平庸,就像他小说里的冒险常常是平庸的“为冒险而冒险”一样。但无论如何,奥斯特的小说仍然很好看,读起来轻松愉快。更何况,他还是一个靓仔。在这个令人悲观的时代,一个漂亮的男人,他不是GAY,并且还能写出不错的小说,你还能要求更多吗?

|