|

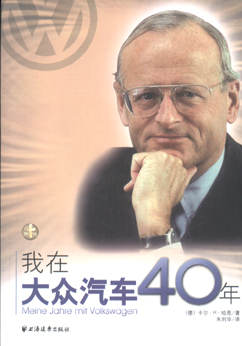

哈恩这个名字注定是要在中国汽车业历史上留下一笔的。早在上世纪八十年代,时任德国大众集团总裁的哈恩,率先以中外合资的形式在中国制造汽车,由此开始了长达十多年上海大众桑塔纳撑起中国汽车制造业半边天的传奇。因此,当这位年过80的老人决定将他题为《我在大众汽车40年》的回忆录译成中文出版时,还颇受一些中国汽车圈内人尤其是汽车专业媒体的追捧。 哈恩这个名字注定是要在中国汽车业历史上留下一笔的。早在上世纪八十年代,时任德国大众集团总裁的哈恩,率先以中外合资的形式在中国制造汽车,由此开始了长达十多年上海大众桑塔纳撑起中国汽车制造业半边天的传奇。因此,当这位年过80的老人决定将他题为《我在大众汽车40年》的回忆录译成中文出版时,还颇受一些中国汽车圈内人尤其是汽车专业媒体的追捧。

在北美市场奏捷

二战结束前后的德国,其实经历着一个前所未有的混乱阶段,大众汽车公司也在此背景下迅速发展,是在混乱状态下脱颖而出的成功者。其最重要的一个战略性部署就是设立大众汽车美国公司,把汽车卖到全球最大的市场上去。而当时32岁的哈恩据说是因为能说一口流利的英语而外派美国,成为大众在上世纪50年代勃兴的重要“功臣”。

不知为何哈恩对这段重要的人生经历言之简略,但他依然流露出对原本只打算在美国最多雇佣10人,甚至完全取消的这家小公司,最后却被扩张成拥有350员工的规模极为自豪。从历史记录看,当年的美国人其实并不喜欢进口车,因为全盛时期的美国汽车制造业在技术、质量与设计各方面都居于世界前列。销售来自欧洲、“长相”也有些古怪的新产品大众甲壳虫,当然就更加困难。成功秘诀何在?哈恩似乎觉得是选对了合作伙伴,如当时还不算有名的广告公司DDB(Doyle,Dane & Bernbach)所做的“Think small”的广告,它不仅被广告业界认为是20世纪最佳广告,而且也确实成功有效,让偏爱大型轿车的美国人也开始认真地对待小型轿车。甲壳虫在美国奏捷,给日后本田等“后来者”提供了难得的经验。而哈恩因为在美国的出色业绩,使他不到38岁便进入了大众董事会,负责销售。

从1973年到1981年,哈恩离开大众,成为大陆轮胎(Continental)董事长,哈恩公开宣称自己是被迫离开的,但他坦陈,这段出走的经历使他得以从汽车配件商的角度来看待汽车制造厂,为他日后担任大众公司董事长“打下了坚实基础”。

浓厚的奥迪情节

由于父亲出自奥迪的前身汽车联盟(Auto Union)所属以制造摩托车著名的DKW,所以哈恩始终对大众旗下的奥迪这一品牌情有独钟。

1964年,奔驰将手中持有的汽车联盟股份出售给了大众,当时刚刚进入大众董事会不久的哈恩是这一购并的亲历者。通过抛弃这个亏损严重的企业奔驰换得了一笔现金,并且成功地进入重卡领域。而大众在获得了汽车联盟位于慕尼黑附近因戈尔斯塔特的工厂后,便立即开始制造供不应求的热门货——甲壳虫。然而,哈恩的想法却与董事会的其他人不同,就在买下汽车联盟因戈尔斯塔特工厂后不久,他便提出要建立一个完全独立于大众的销售服务体系,并且继续推出奥迪品牌的新车。在当时甲壳虫销路奇佳的背景下,这样的策略当然不会被人看重。好在奥迪自己研发的新车让懂行的大众高层实在难以割舍,最终哈恩“经过激烈斗争”为奥迪赢得生机,并拥有一个相对独立的销售系统。

1982年,当哈恩重新返回大众出任董事长时,奥迪屡经改组已几乎完全被融入大众,好在其研发部门的负责人皮耶希(出自著名的保时捷家族,日后曾经担任过大众董事长)以个人对于机械的狂热嗜好,为奥迪开发出了包括全时四驱在内的一系列公司享用至今的尖端技术,为奥迪品牌“突破科技”的口号作了很好的诠释。哈恩不仅偏爱皮耶希这个“不太讨人喜欢”的技术狂,而且下决心将奥迪与大众的技术人员区分开来,让他们都能将各自品牌的传统自由发挥到极致,为了弥补因产品设计不同而造成的高成本,又试图通过一定程度的零件互换来降低使用成本。这在今天,依然是许多拥有不同品牌的汽车制造公司所面临的难题——想减低制造成本就必须牺牲产品许多独特的个性,而想保留独特的品牌基因有必须增加产品的成本。大众与奥迪在这方面给人们树立了一个比较成功的典范。

当然,哈恩最为遗憾的是,奥迪在上世纪80、90年代之交在美国市场所经历的危机,他至今依然对当时发生的技术问题耿耿于怀。

多品牌与区域市场战略

长久以来,大众习惯以比较单一品牌出现在市场上,而哈恩回到大众以后,不仅极力将奥迪提升成能够与奔驰、宝马竞争的豪华品牌,而且急剧变化的国际政治与经济形势也使他自然而然地推行多品牌的扩张。

首先是从购入了气息奄奄、在许多同行看价值实在不大的西班牙汽车制造厂西亚特,当时大众本身的经营也很困难,但通过将波罗这款小车移往西班牙制造,公司降低制造成本的努力奏效了,最终通过西班牙市场的迅速增长,大众在欧洲市场上的份额占到了10%以上。

|