|

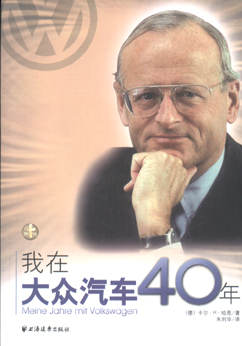

《我在大众汽车40年》的作者卡尔·H·哈恩博士,1954年进入大众汽车公司;1959年到1964年,担任大众汽车美国公司的总裁;1982年到1993年,担任大众汽车公司的董事长。在任期间,通过一系列举措,使大众汽车集团跻身世界顶级企业行列,其中包括大众汽车作为首个进入中国的汽车企业,在中国市场的开拓行动,透露了不少当时的内幕。 《我在大众汽车40年》的作者卡尔·H·哈恩博士,1954年进入大众汽车公司;1959年到1964年,担任大众汽车美国公司的总裁;1982年到1993年,担任大众汽车公司的董事长。在任期间,通过一系列举措,使大众汽车集团跻身世界顶级企业行列,其中包括大众汽车作为首个进入中国的汽车企业,在中国市场的开拓行动,透露了不少当时的内幕。

合资,成为第一个在中国吃螃蟹的汽车企业

70年代下半叶,大众汽车集团在亚洲创建第二根支柱的考虑渐渐成熟起来。当同韩国的接触无果之后,我们就在我的前任托尼·施米克尔领导下于1978年年底在中国进行了最早的会谈。中国政府邀请所有的国际汽车公司去中国投资。当时中国考虑的不是建立自己的轿车工业,因为在那时的中国,私人轿车是一种奢侈品,国内没有哪个私人能享受得起。中国人要利用国内低廉的人力成本来组装进口的汽车组件,靠出口成品汽车来获得迫切需要的外汇。

不过,70年代末80年代初,包括德国在内的工业国家对中国的工业热情普遍持谨慎的态度,中国汽车市场的增长前景被评估为很差。因此,中国的邀请得到的回应十分冷淡。大众汽车属于极少数对这个产地发出肯定信号的生产商之一。我们的讨论先从15万辆的年产量开始,要组装的汽车种类是大众商用车、高尔夫和桑塔纳。双方就共同合作达成了广泛的一致,但70年代末80年代初第二次石油危机破坏了所有的计划。大众汽车举步维艰,下令停止全部的项目。董事会好不容易才被说服,没有将通向中国的大门完全关上。此时目标明显缩小,仅为3万辆,只想限于高尔夫的组装。我们比预期更快更顺利地同北京就此达成了一致。

尽管这期间我们进行了多年讨论,但截至我1982年返回大众汽车公司那一刻,这个中国项目几乎未取得明显的进展。大家在原地踏步,纠缠于细枝末节,主要也因为大众汽车董事会这方面缺少必要的积极性。

而我认为迅速进入这个在我看来世界上前途最大的市场,是一个重要的战略目标。无论是中国当时的汽车普及程度还远远落后于尼日利亚(每2500个居民才有一辆轿车),还是人均的低收入,都不能阻碍我的决定。按平均购买力来衡量,我们将私人轿车普及的最低门槛定在人均年收入4000美元左右。中国的人均收入远远低于这个数字,但中国当时的改革开放政策,以及这个拥有世界上最古老文化的民族独一无二的特征和她5000年的历史说服了我。

自1982年春天起,我们就努力想推动和中方合作伙伴的会谈,赋予会谈新的内容,力争迅速达成合作。我们同上海汽车拖拉机工业联营公司和中国汽车工业公司的一个代表团一起很快就达成共识,要“逐步逐步地”或像中国人说的,“一步一步”开始合作。当年我们就开始在上海汽车制造厂试组装了500辆车。

上海汽车制造厂自50年代初建厂以来就单件生产“上海牌”轿车,一种模仿梅塞德斯奔驰170的轿车,年生产能力在7000辆左右,是国内最大的轿车生产厂。当时,试组装项目的目的是在不必冒太大风险的情况下测试我们的规划的生命力。1982年年中,双方签署了一份相应的合同之后,1983年,在距上海西北方30公里远的安亭,中国最早的大众汽车就下线了。

我们的中国伙伴最终选中了我们的桑塔纳,当时它是在巴西和欧洲生产的,车身尺寸中等大小,在今天看来结构简单,没有“黑盒子”,因此相当容易生产。作为四门轿车,也适合公务用车。由于最初几年的需求几乎无一例外地限于公务车和出租车,所以桑塔纳最适合中国市场。

我们同中方继续谈判的目的是要进行长期合作,这样,一个由双方参股50%的合资企业就成了最可行的解决方法。合资公司的想法并非中国人首创,而是美国人(通用汽车公司)的发明,他们相信,只有这样才能为国家争取到国外的投资者。但是,一开始无论是通用还是福特都没打算在中国生产。在少数选择中国为产地的美国、日本和法国的汽车公司中,第一波里只有我们和美国汽车公司,今天只剩下克莱斯勒,还有PSA标致/雪铁龙。早在1978年丰田就表示了拒绝。标致后来放弃了,它的合资企业卖给了本田,而克莱斯勒吉普的生产远远落后于期望值,不过,现在据说它将成为戴姆勒克莱斯勒集团在中国组建的新企业的基础。

在这个世界上人口最多的国家建设一个本土汽车公司连同配套的零配件供应工业,这个理念一开始是大众汽车带来的。但更重要的是:我们成功地争取到了中国政府的支持,此前他们只坚持靠出口改善工资待遇。我们看到中国存在一个国内市场,长期下去它将发展为世界上最大的市场,而且要比大洋对面的美国市场规模更大。只要中国能达到1980年葡萄牙的汽车密度(那是西欧最低的),这个国家的轿车数就达1.3亿辆。依靠它的规模带来的成本优势,中国最终将发展为战略上最重要的大众汽车产地,会出口到亚太地区,有一天也会出口到美国。

|