|

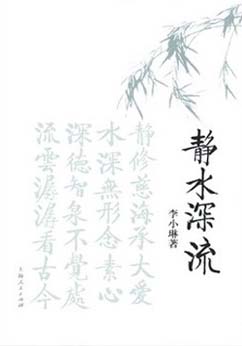

静水深流 静水深流

静水深流,基业长青,这是我们企业文化的发端。也是我们创业、治业、追求卓越的一种境界。

做任何事情都是有境界的。

吃饭,是为了活着;但,活着并不是为了吃饭。呼吸,是为了维系生命;但,生命并不是为了呼吸。

人们通过工作,获取物质资源,以维持自己和家庭的生活需要。企业通过产品和服务,获得盈利,满足企业赖以生存发展的条件。但是,除了分工的不同,人们的工作由于个性、教育背景、志向等因素的差异,会有不同的境界。

管理学界流传着一则小故事:

三个建筑工人在共同修建一幢标志性建筑,第一个人认为每天工作八小时,钱很少,工作很差;第二个人认为一天辛苦可以养活一家人,工作还可以;而第三个人认为他建的这座建筑将流芳百世,他以后会很骄傲地带自己的子孙来参观,工作很有意义,他很幸运。同样一个工作,第一个人越做越烦,体力脑力心理都很苦;第二个人相对平衡;第三个人相反不仅不会觉得辛苦,而且他觉得是在为社会服务,为伟大的事业服务,因而这是神圣的使命。

这个故事并不新鲜,却别有一番意味。三个人实际在某种程度上代表着不同的需求,也代表着工作的几种心性和状态。第一种感到工作是苦差事,第二种把工作当饭碗,第三种视工作为使命。当然,大千世界,林林总总,这个故事远不能说明全部。对前两类人群,从现实角度考虑,也无可厚非。但是,说明人的境界是有区别的。人的一生,写有我之境者为多。然而,能不能写无我之境,很多差异就由此而生了。也许我们的大多数人要在各个岗位上工作一辈子,或许没有轰轰烈烈的事迹,或许没有鲜花和掌声,但只要以忘我的工作状态投入到自己的岗位上,我们就会平添一份收获,一份洒脱。

细细品味个中境界,也许,这就是有我与无我的区别。《人间词话》中有这样的话,“以我观物,故物皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”。即所谓物我两忘或者说物我合一吧。

做企业,何尝不是如此呢?

作为企业领导人,我们无不希望管理团队、员工具有责任感、使命感。无不希望企业做强做大,基业长青。

我经常反思自问:

“我们的企业应当是什么样的企业?”

“我们怎样成为这样的企业?”

“我们企业生存与发展的目的是什么?”

这三个命题,不管是现代西方管理学界,还是中国的企业管理实践,都在不断地探索与诠释。我觉得,这三个命题的生命力、吸引力就在于从哲学的层面上道出了企业生命的本源。对应企业的管理实践,那就是企业的使命、愿景及战略目标。

企业使命是企业存在的目的或意义。它是企业对自身生存与发展目的与定位,表明企业的目的、任务、对社会承担的责任,阐明企业的核心价值观,描述企业的主要活动范围与期望的地位等,它使一个企业与其他企业相区别。我们的企业使命是:“建设资源节约型、环境友好型企业,为中国提供经济、环保、稳定的能源。”

愿景是公司未来的发展蓝图,即公司的前进方向、公司意欲占领的业务位置、公司计划发展的能力。它让我们明确想要进入的业务领域,我们的前进方向以及我们想要创造的组织类型。愿景能够塑造公司的战略轮廓,指导公司的管理决策,影响公司生产经营活动。我们的愿景是:“致力于成为中国主要的电力供应商之一和香港资本市场的蓝筹公司;中国发电企业、检修产业化的领头羊和开发环保绿色能源的典范;中国电力企业国际化的先锋。”

战略目标有利于企业使命的具体化和数量化,便于操作和实施;为选择战略方案提供评价标准;为实施战略方案提供考核依据;有利于激励全体员工为实现企业使命而努力工作。我们的发展目标是:“稳健推动围绕资产的存量管理和增量开发'两个轮子',协调共进;开发拓展电力、资本'两个市场',产融结合;有效利用境内境外'两种资源',优势互补。打造中国电力、中电新能源、中电检修以及国际化业务的战略平台,实施低成本、专业化(差异化)战略,加强战略执行力建设。”

在滚滚的历史长河中,我们的企业就是一滴水,不管春夏秋冬,不管阴晴风雨,环境因素会随时随地、随各种各样的现象而长变、多变。但是,有了责任、诚信、智慧、价值,有了核心的价值观和企业精神,就如同种子有了根,于时间空间的变幻中,产生可持续发展的核心竞争力。

人的一生,不会总是涓涓细流,必然会遇到激流险滩,也许我们无法挽回失去的岁月,但是我们可以坚定自己的理想信念,否则,一任身不由己地漂流下去,不清楚最后会流向何方,何谈安身立命、立功建业?

1994年公司成立时,就在香港的维多利亚港湾的一幢大厦里,俯瞰碧蓝的海水,远望天际帆影,光影四射,波光粼粼。我无数次的惊叹:

这就是载动这东方之珠的深深碧水,就是涌动着世界经济大潮的静静港湾。联想起我们企业横跨大江南北,有三家正好坐落在黄河、长江、淮河之滨,每次看到滚滚的江河之水,心中不由迸发出激情和使命感。

|