|

今年6月19日,人民大会堂的万人大礼堂,霍金发表“宇宙之起源”的演讲。这位当代的知识英雄坐在轮椅上,接受数千听众的欢呼与膜拜,其受欢迎和景仰之程度,即使最走红的歌星、影星、体育明星也不过如此。 今年6月19日,人民大会堂的万人大礼堂,霍金发表“宇宙之起源”的演讲。这位当代的知识英雄坐在轮椅上,接受数千听众的欢呼与膜拜,其受欢迎和景仰之程度,即使最走红的歌星、影星、体育明星也不过如此。

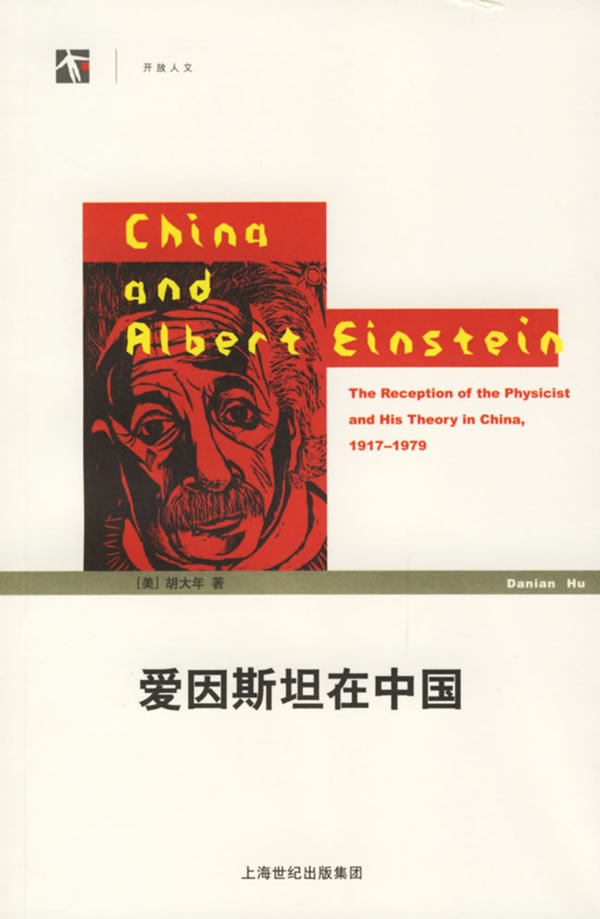

“‘霍金热’不由得让我们想起1922年中国人准备迎接爱因斯坦访华时的‘相对论热’。”在《爱因斯坦在中国》的前言里,作者胡大年写道。

然而,爱因斯坦可没有霍金那样幸运。虽然中国学术界对爱因斯坦热情高涨,并为其来华讲学作了很多准备,爱因斯坦也踏上了中国的土地,但最终,他仅仅是一个过路客,“北京如此之近,而予之宿愿,终不得偿”,因未能“亲眼目睹东亚文明的发源地”而怅怅不已。爱因斯坦更想不到的是,几十年后,他和他的理论会被中国人妖魔化,成为大批判的最好标靶。

《爱因斯坦在中国》是第一部论述中国接纳爱因斯坦及其相对论历程的专著,分析了1917-1979年的60余年间,中国人表现出的对爱因斯坦和相对论几种截然不同的态度和转变原因。对于爱因斯坦与中国这个话题,国内外已发表了很多文章,散见于各种书刊报纸,但最全面细致和深入的研究,非此莫属。

据作者考证,爱因斯坦的相对论初次在中国露面是在1917年。其时,距爱因斯坦发表狭义相对论已有12年之久,其广义相对论的研究也已大功告成。但相对论在中国的传播可谓迅速,不几年间,相对论就被中国知识界无保留地接受(尽管,对大多数人而言,真正理解恐怕还谈不上),甚至连浪漫诗人徐志摩都写了旨在“引起非自然科学家的注意”的《安斯坦相对主义(物理界大革命)》一文,发表在1921年4月《改造》杂志的“相对论号”上,真可谓人人争说相对论。

作者认为,中国在科学上落后(因为没有“先入之见”)反而有助于相对论被中国人迅速而无异议地接受。作者的这一结论也许稍显奇怪,但应是符合逻辑与事实的。

关于爱因斯坦为何没能按计划到北京讲学的历史悬案,胡大年也给出了有说服力的解释。即,爱因斯坦取消讲学计划,应归咎于双方的误解,而误解是因他与北京大学方面缺乏交流等原因造成的。另外,那时北京的政局极其不稳,在爱因斯坦到达上海的半年前,爆发了直奉战争,那之后的几个月内,北京政府内阁走马灯似的更换了5次;北京大学则陷于财政危机,邀请爱因斯坦访华的蔡元培一直忙于向有关当局讨要拖欠的教员工资和其他经费。这种情况,爱因斯坦有所了解,由此产生疑虑。某种程度上,爱因斯坦与北京擦肩而过是偶然,但也是当时中国社会现实导致的必然。

无论怎么说,在20世纪上半叶,爱因斯坦在中国的形象一直是“正面”的,而此后,其形象则经历了由“正”变“负”,又由“负”变“正”的戏剧性变化。

刚刚成立的新中国向苏联“一边倒”,于是,苏联对爱因斯坦的批评也被照搬到了中国。1953年2月,《人民日报》发表日丹诺夫的文章,文章称爱因斯坦的理论是“不正确的、主观主义的解释”,是“马赫主义者和不可知论者的观点”。这种扣帽子式的、意识形态性质的批判成为此后若干年间的潮流与时尚。

文革期间,上述做法更是被“创造性地”运用到了登峰造极的地步。北京的“批判相对论学习班”在文章称,相对论是“地地道道的主观主义和诡辩论,也就是唯心主义的相对主义”。对光速不变原理,他们尤其看不顺眼,因为恒定的光速意味着“资本主义社会是人类终极社会,垄断资本主义生产力不可超越,西方科学是人类科学的极限”。在另一篇文章中,他们则说:“围绕相对论的争论,已经远远超出了一般学术讨论的范围,始终充满了两种宇宙观的搏斗,同政治斗争的联系极为密切。”

“与政治斗争的联系极为密切”,这句话倒是说出了事实。据胡大年认为,热衷于推动对爱因斯坦的批判的陈伯达其实是想利用这场批判运动,为他在与张春桥、姚文元的权力竞争中助一臂之力。值得铭记的是,对于这场批判运动,中国最优秀的一批科学家是相当抵制的。一次,陈伯达召见周培源,周坚定地说:“爱因斯坦的狭义相对论已被事实证明,批不倒。广义相对论在学术上有争议,可以讨论。”但是,陈还是不愿罢手。

张与姚也不甘人后,积极推动上海对爱因斯坦的批判,后来这种批判更被利用来攻击周恩来总理。“上海市理科革命大批判写作组”在1970年发表文章称,“爱因斯坦就是本世纪以来自然科学领域中的最大的资产阶级反动学术‘权威’”。1973年则用相当滑稽的逻辑攻击爱因斯坦的时空弯曲理论,因为,“弯来弯去,最后总要弯成有限而闭合的圈圈”,因而是“明目张胆的宇宙有限论”。

1970年8月,陈伯达垮台。而1976年10月“四人帮”的垮台更是使中国开启了一个新时代,让爱因斯坦的被“平反”看到了希望的曙光。

|