|

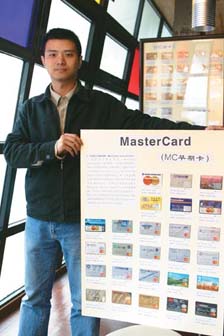

周伟明的工作虽然周而复始,但在另一方面,却使他有了许多与“老外”打交道的机会。“收藏银行卡还要追溯到2000年,那可以说是一个突如其来的念头,但这样想法的萌生却是早已埋藏在心头的。我天生就对金融特别敏感,而且在1997年时也在股市上有过不小的斩获。”对金融的迷恋加上平时与“老外”们的频繁接触,他发现“老外”们往往喜欢“刷卡”消费,这使他对光怪陆离的银行卡产生了浓厚的兴趣。“我还没有听说过银行卡收藏,这个事情绝对有搞头。”回想当年,那种兴奋的感觉似乎仍然没有消退,他说:“当时就这样产生了冲动,由此一发不可收拾,银行卡成了我生命中的'最爱'。” 周伟明的工作虽然周而复始,但在另一方面,却使他有了许多与“老外”打交道的机会。“收藏银行卡还要追溯到2000年,那可以说是一个突如其来的念头,但这样想法的萌生却是早已埋藏在心头的。我天生就对金融特别敏感,而且在1997年时也在股市上有过不小的斩获。”对金融的迷恋加上平时与“老外”们的频繁接触,他发现“老外”们往往喜欢“刷卡”消费,这使他对光怪陆离的银行卡产生了浓厚的兴趣。“我还没有听说过银行卡收藏,这个事情绝对有搞头。”回想当年,那种兴奋的感觉似乎仍然没有消退,他说:“当时就这样产生了冲动,由此一发不可收拾,银行卡成了我生命中的'最爱'。”

他通过各种方式与自己的朋友们取得了联系,慢慢地有了十几张,他有了不小的收获。但银行卡是一种较为特殊的收藏品,有人怀疑他收集那么多银行卡干什么,是不是为了制作伪卡?有了这样的误解自然少了许多卡的来源。于是周伟明就决定自己去办,他办了不少的卡,然后再向银行申请挂失,靠自力更生完成了第一步的“原始积累”。接着他把这些卡拍了照片给朋友们看,大家终于相信了他。而现在时过境迁,他甚至每个月都能得到几百张甚至上千张的卡源,就在前几天,还刚刚有一位“老外”送给了他积存多年的146张信用卡。

周伟明这样介绍银行卡,1952年世界上诞生了第一张真正意义的银行卡 --由美国加利福尼亚州的富兰克林国民银行所发行的银行信用卡,2005年世界发卡总量达17.5亿张,而国内银行卡的历史则可以追溯到1985年3月,中国银行珠海分行率先在国内发行了第一张银行卡 --中银卡。另外在银行卡的等级上,早期银行卡以普通卡为主,不少银行卡的卡面题材上都保留着早期的标志,材质多以磁条来记录持卡人的信息。2000年之后,金卡信用卡开始出现。2003年起,为银行高端客户设置的白金信用卡、黑金卡等,使发卡机构提供的服务更加细化和有差异。

玩卡也玩得心跳

有一种感觉那叫心跳,这是周伟明的内心独白。这当然不是什么走火入魔,而是收藏本身带来的刺激和快感。

“我始终有些紧张,因为收藏银行卡的过程中会碰到很多问题,比如始终有人会怀疑你到底是干什么的,是不是别有企图。就像去年VISA组织的信用卡资料被盗,我就紧张得晚上睡不着觉,就怕有人会怀疑自己与这事有关。我有那么多VISA卡,到时候可怎么说得清。”周伟明的担心让记者感到有点好笑,不过想想也有道理,天底下被冤枉的人还少吗,何况还有那么多“证据”。

“我可不是随便说说的,有一位外国朋友寄给我100多张卡,结果在深圳海关被扣下了,海关让我去解释到底要用这些卡干什么。我说是收藏,他们却说从来没有听过有人收藏这个的,最后通过种种努力,他们才相信了我的说法。”周伟明似乎想证明什么:“在国外也是这样,我寄到荷兰的卡甚至都被剪掉了,那位卡友收到后还把我大骂了一顿。”

不过有惊也有喜,有人说福从天降,而对周伟明来说则是“墙倒卡来”。“那时候多伦路上有一堵墙,不知什么原因上面贴满了银行卡,有好几千张,但都没有号码的样卡。后来一夜之间墙倒了,我的一个朋友把这个消息告诉了我,我立刻喊了很多人去收。当时就是从砖头上把卡刮下来,我付人工费,2~3元一张。”后来更离奇的事情发生了,周伟明与一位美国朋友有意无意中说起了这件事,那个美国人居然“大发神经”,说这个卡有意思,他要把它们贴在家里作墙纸,10美元一张他全要。“我卖了好多给他,赚了不少。”周伟明笑了,他明白这一次小小的“资本运作”完全在于出奇制胜。“这些卡都是我国台湾地区的卡,比如台北银行等。”他说。

玩卡也锻炼了周伟明的观察力和耐性,“我现在观察力很强,走在马路上会时刻关注银行的动向,有什么新卡发行就一定要去看看。”他说:“另外耐性也变得非常好,就像为了办这个民生银行星座卡,我找了24个朋友,填了48张单,才最终凑成了一套。”

以卡养卡有奇招

周伟明有着独特的经济智慧,与他深谈下去,记者发现这一点可以说是毫不夸张,他还从卡的收藏中获得了丰厚的利润,这可是他的独门生意。不过细细研究下来,我发现他赚钱的关键在于培养了一批有着相同爱好的“集卡族”,而且居然还大部分都是“老外”,用他的话来说:“有五六十个,我卖卡给他们。”他开始并不愿多谈,估计是怕别人模仿,不过于我而言却是由不得他不说。

“我前期的投入是比较多的,有二三十万元,但现在好多了,可以换卡,还可以卖卡。刚开始买卡的费用主要是持卡人让我帮他付年费,然后他就挂失让我收藏,发展到后来我是大批量地买过来,有重复的我就卖给别的卡友。像那个运通黑卡在海外市场的价格非常高,但我认识一些有黑卡的高层人士,有时候可以低价搞到。”这几年他的确赚了一些钱:“你看现在我所有这些卡的成本已经降到了二三万元,不到5万元,这叫以卡养卡。”而接下来他说的,更让我感到他有着相当发达的理财头脑。

|