|

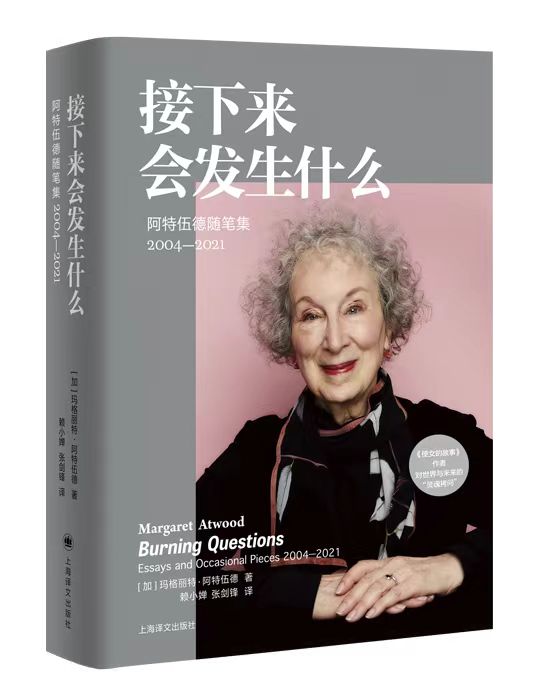

《接下来会发生什么》是玛格丽特·阿特伍德的第三部随笔集,收录了她自二〇〇四年至二〇二一年的书评、演讲、纪念文章与谈论时事之作。在这期间,她作为当代文学传奇的地位日益巩固,赢得了文学先知、预言家、圣贤长者的地位——或者,借用她给自己的标签——“老年偶像或可怕的巫婆”。

因为《使女的故事》,人们经常邀请她就女性问题发表意见。

因为“疯癫亚当三部曲”,她又经常被邀请就迫在眉睫的气候灾难发表演说。

当我们周遭的世界变得陌生甚至疯狂,大众似乎总是希望听到这位已经八十五岁的作家的声音。

“人们现在对未来深感忧虑,”阿特伍德在一次采访中提到,“世态正处于动荡之中——部分是因为气候变化;部分是因为我们认为理所当然并相信代表真、善、美的规范和程序被抛到了窗外。”

《使女的故事》成了新时代的经典寓言和每个人都在谈论的热门电视剧,其续作《证言》的出版更是二十一世纪罕见的文化大事件(本书中收录了这些经典代表作的创作谈)。阿特伍德摘获了除诺贝尔文学奖以外几乎所有重要的文学奖项,并不断地活跃在公共领域,提请读者与大众关注我们真实的处境。恰如她在《湿地》这篇文章中所说的:“刺耳的话是为了把梦游者从昏睡中唤醒。每个人都更愿意听到说岁月静好,世界很安全,大家都很善良,没有什么事要怪谁——最重要的是,我们可以继续随心所欲,用不着考虑任何问题,一点也不需要改变我们所谓的生活方式,不会有任何不良后果。我倒也想听人家这么跟我说。可问题是,这不是真的。所以也许现在是时候说点刺耳的话了。我们自己所处的境况非得以直言不讳的方式来应对不可。”

这里有我们熟悉的、总是对女性问题提出真知灼见的阿特伍德(“现在我们许多人视作理所当然的妇女与女孩的权利其实来之不易,而且随时都可能被夺走”),还有她为文学爱好者们开出的经典书单(卡夫卡、奥威尔、莎士比亚、爱丽丝·门罗、厄休拉·勒古恩、斯蒂芬·金);此外,这本书还涉及经济危机、时间机器、森林虫害、极端天气、观鸟心得、拖稿指南……随着时钟往前推进,这部随笔集逐渐展现出令人不安的预见性。跟随这本书,我们经历了一次影响深远的金融危机、一场蔓延全球的流行病、新一波女性运动的发展、愈加频繁的极端气候灾难和区域冲突,接下来还会发生什么?

准备好迎接文学女王对世界与未来提出的“灵魂拷问”了吗?

引言(选摘)

每一个时段各有其喧嚣和动荡。应景文章因机缘而作,由此同文章本身所处的时空紧密联系——至少我的应景之作如此。它们还同我写作时的年龄以及我所处的外界环境息息相关。(我有工作吗?在求学吗?缺那笔钱吗?是否已经跻身知名作家之列,醉心于自己的兴趣所在?是在响应人们求助的呼唤而不取分文只为行善吗?)

一九六〇年,我二十岁,单身,没有出版过作品,是一个行头不多的女大学生。二〇二一年,我八十一岁,是一个相当有名的作家,当了外祖母,守了寡,依然行头有限,毕竟经过一次次失败的尝试,我已经认识到了有些衣服我还是不去穿为妙。

当然,我变了——我的头发变换了颜色——可世界同样也变了。过去六十多年仿佛坐过山车似的,冲击和动荡频频发生,骚乱和逆转数不胜数……一九八九年,随着柏林墙倒塌,冷战结束,历史的终结已经发生,舆论告诉我们:资本主义是前进的方向,购物为王,你对于生活方式的选择决定了你是什么样的人,女性还能有什么要求?更不用说“少数族裔”。他们可能都想求得更多,这一点很快就将显而易见,但在二十世纪九十年代还不太明显。有动静,有传闻;其他地方有战争、政变以及冲突;但还没有发生爆炸。大家的看法依然是“不可能在这里发生”。

二〇一〇年后,随着对双子塔和五角大楼的恐怖袭击,一切都改变了。昔日的假设遭到了挑战,昔日的舒适感飞出窗外,昔日不言而喻的事不再确凿。恐惧和猜疑成为了主流心态。

《接下来会发生什么》就从这里开始。

为什么用这个标题呢?可能是因为我们在二十一世纪迄今为止面临的问题都极其紧迫。当然,每个时代都认为自己面临的危机相当迫切,不过这个时代无疑感觉非同一般。首先是地球。世界本身真的在熊熊燃烧吗?纵火者是否恰恰是我们?我们能扑灭这些大火吗?

再来是财富分配的角度不均,不仅在北美,几乎所有地方都是如此。这样头重脚轻的不稳定状态有可能持续下去吗?是不是过不了多久,99%的人就会忍无可忍,放火烧掉象征意义上的巴士底狱?

|