|

近年来,中国科幻研究正在成为一大热门。作为首部聚焦当代中国城市和想象力之间关系的专著,上海书店出版社最新出版的《解锁未来:当代中国科幻小说中的城市想象》重在分析中国当代科幻小说,串联并比较其中的“城市”意象,揭示隐含于此的“未来”意蕴。下文摘自该书,作者罗小茗从基础设施的构想层面探讨科幻小说中之城市面貌,引人深思。

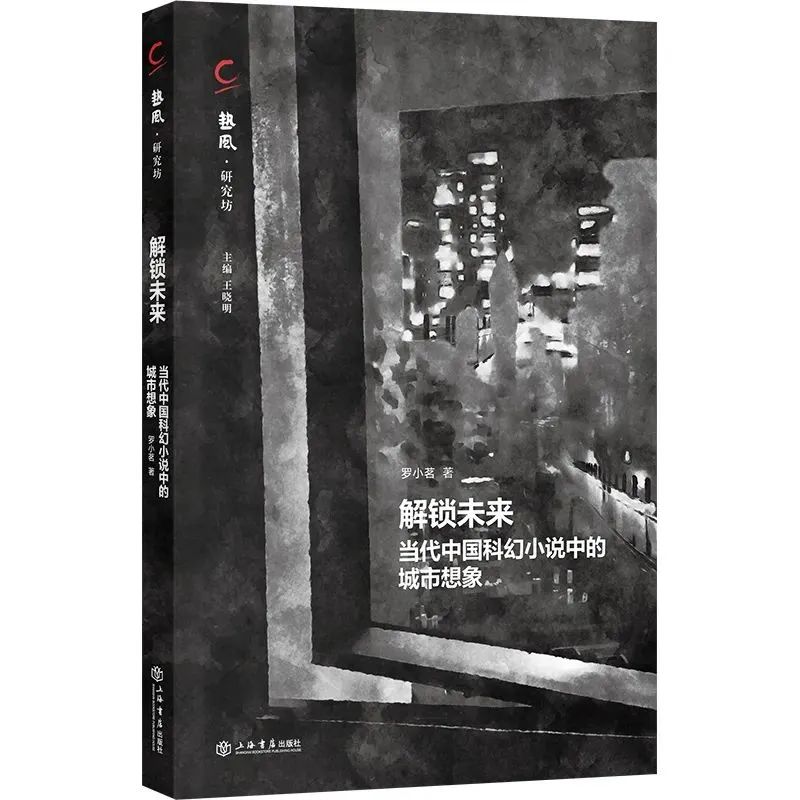

《解锁未来:当代中国科幻小说中的城市想象》

(热风·研究坊)

罗小茗 著

上海书店出版社

因交通设施的变化而来的社会变革,是当代中国城市化进程尤为重要的组成部分之一。特别是,当速度这一命题,在整个现代化进程中总是具有正面意义的时候,更是如此。然而,速度在带来兴奋的同时,也带来了危险。[1]于是,在关于交通的基础设施的想象中,我们看到:当在现实生活中,“中国速度”越来越引发世人的关注之时,对于城市交通的未来设想总是和危险、停滞乃至恐惧联系在一起。

刘啸的《无距离时代日记》描述的,是以传送门作为交通手段后人们的生活状态。此时,无论多么遥远的距离,都可以通过传送门瞬间到达。所有上班族都不再担心迟到的问题,因为传送门取消了通勤时间这件事;城市道路从拥堵变为畅通,再到被各种小摊和简易房屋占据;各类运输交通企业就此破产,传统能源行业大受影响;可供选择的其他出行手段——地铁、铁路乃至飞机,也因为传送门的普及而取消。在乡村也建好了传送门之后,城中村就此消失,住在农村的父母更是跃跃欲试,盼望着通过传送门,来大城市看望子女。

不过,“我”从一开始就拒绝使用传送门,因为怀疑无论是谁,一旦踏入传送门,出来时便不复是当初的那一个,而是被扫描打印后的数据副本:

这遍布全球的传送站构成了一张巨大的互联网。每个传送站路由器一样吞吐着巨量的人和物,把乘客封装成数据包一块一块分发出去,又在目的地一块一块组装起来。[2]

可惜,尽管多次抗争,但当自己的亲人都由传送门传送到身边之后,“我”最终决定接受传送。因为只有被传送过,“我”才能变成他们的一分子,而不再是这个无距离时代里的异端。

如果说《无距离时代日记》传达的,是个人不得不为交通设施的升级换代付出高昂的代价,变为毫无个性的副本的话,那么韩松在《地铁》与《高铁》中抒发的,则是对未来中国的忧虑:

许多人在说,中国已经融入了全球化,成为了世界公民,但我常常又觉得,世界仿佛是在中国之外独立地演化着的,很大程度上,中国仍把自己封闭在一个自定义的车厢中,与世界并不发生关系或者关系很小。……有人担心中国或成为“国家资本主义”,我却担心它会发展出一种“封建的现代化”。这不是我们的初衷。[3]

这段文字,呼应着鲁迅当年的“大恐惧”——“中国人失了世界,却暂时仍要在这世界上住!”[4]不过,在鲁迅的时代,中国人似乎还有不少理由去敷衍这一恐惧——经济不够发达,技术不够高超,社会不够现代等等。而现在,中国人却俨然坐在了世界上速度最快的车厢里,甚至成为迫使列车不断提速的动力源。[5]正如《惊变》中描写的那样,人们被毫无理由地困在了一列急速行驶、永不停靠的地铁之中。[6]这列诡异的地铁,打破了人们想当然地认为自己的生活笃定比父辈们的要好的自信。因为他们发现:既找不到让地铁停下来的机会,也不知道除了自己所在的这列车厢之外,别的车厢里正在发生什么——每一节车厢都彻底封闭,更不知道到底是哪里出了问题。

车厢里有一位擅长攀岩的年轻人,他提出可以打破车窗,爬到车头去看看到底是什么情况。没有人愿意和他一起去,车厢里的警察企图阻止他,认为这是破坏稳定、颠覆公共秩序的行为。但攀岩者还是打破了车窗,沿着车壁攀爬起来。在他爬出车厢的那一刻,

忽然,一种异样的感觉袭来,就是列车实际上并没有任何的前进,只是它所处的世界在飞速地倒退吧。就连从前,自打有地铁以来,列车也根本没有移动过一寸。所有的上车下车和站台切换,都是一个魔术师用声光电的手法,表演出来的障眼花招,目的是为了欺骗乘客,麻痹他们的精神,好趁机掏空他们的腰包,偷走他们的时间。[7]

在离开车厢,向车头进发的过程中,攀岩者目睹了各个封闭的车厢中展开的演化。在这个急速飞驶、永不停靠的过程中,没有一节车厢还能保持原来人类社会的模样,而是开始了各自不同路径的蜕变,变幻出各个不同的小世界:有的彻底消失灭绝,车厢变得空无一人;有的因环境所迫,人蜕变为动物的模样;有的则发展出新的结合体。无论哪一种演化,有一点是共通的。那就是,在它们之中,再也看不到今天这一种人类文明的痕迹。当攀岩者回到他所在的车厢时,发现车厢中的人也已经变成了一种奇怪而陌生的生物,养育出更多变异的后代。当他这样的“异物”重回车厢时,等待他的不过是被彻底吃光的命运。

|