|

中国美术研究丛书

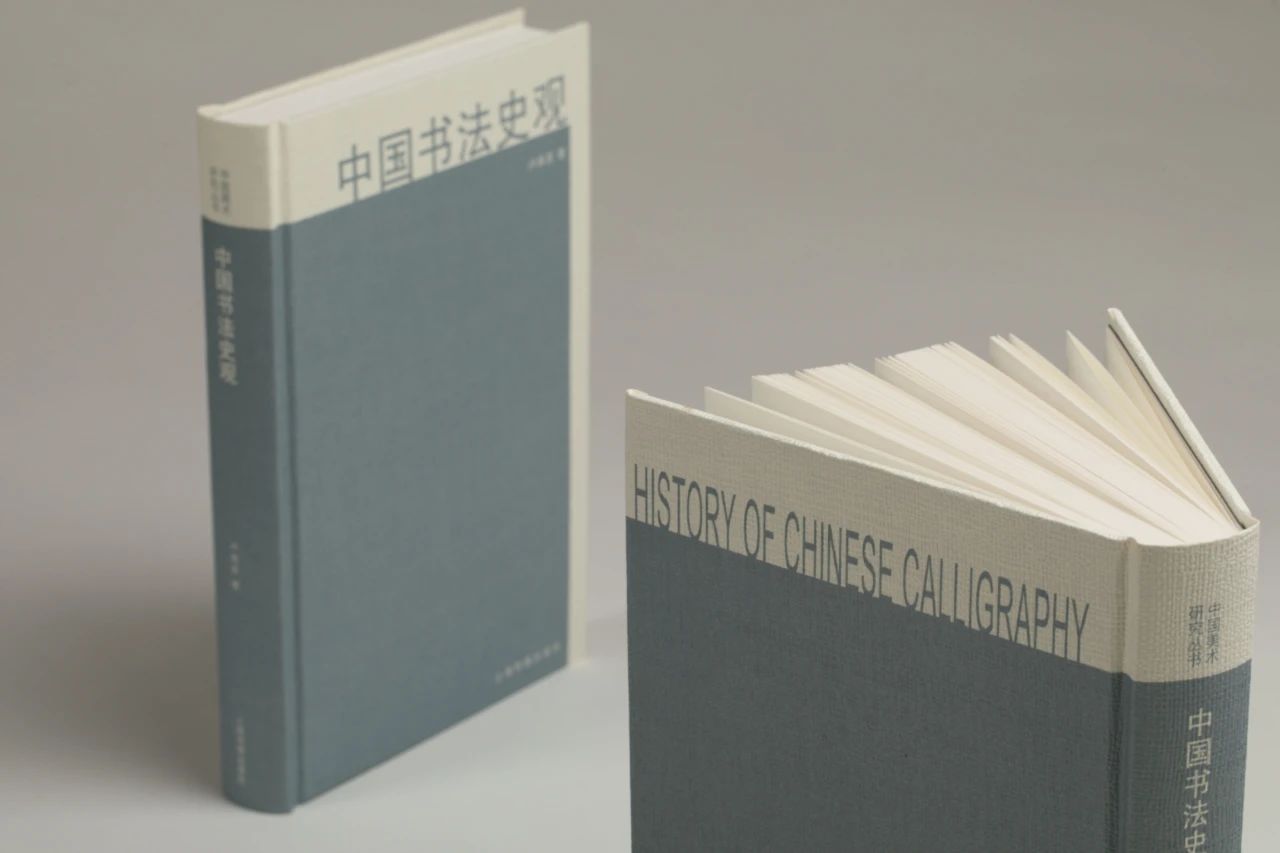

《中国书法史观》

卢甫圣 著

定价:138.00元

上海书画出版社

本书是卢甫圣先生最新的书法史著作。不同于其他的同类型作品,本书不做一般意义上的史料铺陈和时间梳理,而是着重从三个维度揭示中国书法的独特价值:

一,从语意到语境

艺术的发展自有其规律,而这种表现为规律的进程却是具体的人在具体的历史语境中完成的。通常的书法史会告诉你什么是“篆书”“隶书”“真书”“行书”“草书”,由篆书至草书,是否就是那样条理明晰的依序发展而来的?为什么作者会把它们具体区分为三种基本字体和三种书写方式?

二,从视野到视角

我们总是概略性地把南北朝书法归纳为“南帖北碑”,那在这种概略性的面貌下,为何西南一隅会出现极具北碑色彩的“二爨碑”?郭沫若用王丹虎墓志的浓厚隶意否认同时代的《兰亭序》高度成熟的楷化,那北方书坛与南方书坛是如何分别走向楷书的?

三,从知其然到知其所以然

王羲之以降的以二王书法为核心、以历代名家为谱系的千载书统固然是美美与共的,那为何以傅山为代表的“宁拙勿巧”“宁丑勿媚”也具有不可取代的审美价值与书法史意义?这种清代盛行的崇碑趣味又是汲取了哪些散见在书法长河中的“原始性”片段?

卢甫圣先生梳理了书法史上的“历史文本”与“非历史文本”,雄辩地指出“以面对过去的方式把传统转化为当前的生活状态,是书法区别于其他艺术形式的最根本的存在依据……是美与用、专与泛、古与今的有机整合,更是历史文本与非历史文本的有机整合。”当我们将书法视为一种最具有中国文化特色的艺术形式时,卢甫圣先生以带有哲学色彩的抽绎阐述了书法的“独一无二”,完成了从形态层面到思想层面的胜利会师。

全书分八个章节,十余万字,

精选配图三百余张,

涉及作品兼顾代表性与偶然性,精英性与大众性,

既有让人耳熟能详的人与书,

也有让人拍案叫绝的“意外惊喜”,

文图相匹,当能让读者获得截然不同的书法精神之旅。

卢甫圣,艺术家,美术史家,出版人,文化学者。浙江东阳人,现居上海。毕业于中国美术学院中国画系,中国美术学院、上海大学上海美术学院博士生导师,现任中国美术家协会理事、上海市美术家协会副主席、上海中国画院画师。曾任上海书画出版社总编辑、朵云轩总经理,《书法》《朵云》《艺术当代》《公共艺术》等刊物主编。他擅书画、工诗词、兼治美术理论,著有《天人论》《书法生态论》《中国文人画通鉴》《中国画的世纪之门》《中国文人画史》《海派绘画史》等著作。

正文

八大线索勾勒书法篆刻史的历史轨迹

高清图版

兼顾代表性与偶然性 精英性与大众性

注释

用多于正文3倍的篇幅做文化语境的解读

对若干重要历史节点追加稍趋深入的阐述

自序

卢甫圣

二十六年前,我为《中国历代艺术书法篆刻编》写过一篇序文,以最概括的线索,勾勒了书法篆刻发展史历史轨迹。由于该书为彩印画册丛集,体大而价昂,故颇有抽取序文单独出版的呼声。此事延宕至今终于成遂。在审订文字之余,选辑适当的配图,并且扩充注释体量,对若干重要历史节点追加稍趋深入的阐述。后者或许有助于弥补序文过于简约疏阔的缺点。

对于本然的历史来说,再精准详尽的概括或寻绎,均不过是人为的剪影。本书的存在意义,主要为提示视角而非提供视野,因此像九方皋相马,遗其玄黄牝牡,方能一超直入。这种应合克罗齐“一切历史都是当代史”的写史方法,实际上基于一个今人看古人,亦即以当代眼光回顾过往历史的潜在立场,而这种立场本身,又是进入网络主题词检索时代仍需继续写史和读史的出发点。换句话说,构成一门现代学科意义上的史学,必须通由史观激活史料,使整合语境的观照成为可能。唯其如此,序文变身专著,不妨坦然释然,几经斟酌的书名,也便谓之《中国书法史观》。

内容节选

【第六章 注释7】中国的文字教育和书写训练具有悠久历史,而且往往作为安邦治国的长期政策来推行。周、秦、汉、晋正值文字变迁和书体演化阶段,这项国策执行得比较全面而充分,唐代以后字形书体趋于稳定,文字学的权重逐渐让位于书法。与元政权的宽松放逸不同,明王朝特别重视书法素养,国子监、儒学、社学等各级学校,对书法教育都有明文规定。如《洪武重申学规教条》,要求诸生“每日习仿书一幅,二百余字,以羲、献、智永、欧、虞、颜、柳等帖为法,各专一家,必务端楷。”民间普遍沿用的《程氏家塾读书分年日程》,比官学的习书安排更多:“四日内以一日专写字,从影写开始,以后全日自一千五百字增至三四千字,他日写多,运笔如飞,永不走样。”

|