|

一座意大利北部的本笃修道院在1327年11月下旬迎来了前来参与神学会议的方济各会修士威廉以及他的随从、本笃会见习修士阿德索。之后在修院内部发生了一系列的修士非正常死亡案件,涉及修士当中的同性恋关系,修士对附近村庄姑娘的诱奸,以及一本神秘的亚里士多德著作。威廉修士受修院院长委托,开始调查和侦破这些案件。这是意大利学者埃科所著的畅销小说《玫瑰的名字》基本的梗概,那么埃科在书里到底想要说什么?只是写一本侦探小说吗?还是在试图传递更多的文化信息? 一座意大利北部的本笃修道院在1327年11月下旬迎来了前来参与神学会议的方济各会修士威廉以及他的随从、本笃会见习修士阿德索。之后在修院内部发生了一系列的修士非正常死亡案件,涉及修士当中的同性恋关系,修士对附近村庄姑娘的诱奸,以及一本神秘的亚里士多德著作。威廉修士受修院院长委托,开始调查和侦破这些案件。这是意大利学者埃科所著的畅销小说《玫瑰的名字》基本的梗概,那么埃科在书里到底想要说什么?只是写一本侦探小说吗?还是在试图传递更多的文化信息?

14世纪是“黑死病”肆虐、异端运动活跃、政治冲突持续的年代,同时又是西欧和世界历史上最具有变革和创新动力的时代,而那个时代的人们又充满危机感和不满足。他们的惶恐、抱怨和激进,至今仍然能听到现代人的呼应。《玫瑰的名字》是现代文化人对14世纪堪称经典的回应和反思,同时又是他们对现代世界的不满和抱怨。20世纪西方文化人对这个多事年代的观察受到16世纪宗教改革和18世纪启蒙运动的深刻影响,始终未能摆脱一些陈旧范式的禁锢,埃科也未能成为例外。

14世纪欧洲文化长期以来被看作是中世纪教会和整个社会盛极而衰、走向衰落和堕落的阶段,而实证的历史研究在20世纪后半期之后,则更多强调14世纪在继承传统的基础上对西方文明的建设性贡献。

作为一个学者,埃科并不同情和支持晚近偏重实证的历史研究,依然接受启蒙运动以来西方文化对修道院的批评态度。他从两个方面来渲染14世纪西欧教会和社会阴暗和悲观的一面。

其一是他对当时西欧社会大格局立场鲜明的描写。小说里提及的约翰二十二世(1316—1334年在职)是典型的中世纪后期教宗,做派强硬,具有很强的行政和管理能力,并不像埃科所描写的那样亲法国。他的主要缺点是缺乏灵活性。他拒不承认巴伐利亚的路德维希为德国皇帝,认为其选举有争议。对方济各会内部围绕清贫问题发生的分歧,约翰的处理在原则上并无错误,因为主张极端清贫的属灵派没有考虑到布道、教育等工作需要有一定的经济保障。但是约翰压制属灵派的方式很粗暴,否定基督清贫这一众多修士有共识的观点,驱使很多原本态度温和的修士向路德维希寻求保护。埃科在“第五天?晨祷”这一章节的描写,给人的印象是这一争论是杂乱无序和毫无意义的。而实际的情况是,经过多位教宗的指导和反复的讨论,方济各会在1354年达成共识,接受在宗教工作中实际拥有和使用财产的必要性,并因此持续保证了该修会在大学教育和科学研究等方面取得重大成就。

埃科在小说里面提到的方济各会修士乌贝尔蒂诺是个传奇性人物。他拒绝服从约翰整肃属灵派的教令,一度加入本笃修会,后来在1325年为逃避迫害而销声匿迹。所以埃科说他1327年躲藏在作为小说场景的修院是合情合理的。而且乌贝尔蒂诺1329年以后一直下落不明。对熟悉欧洲中世纪历史的西方读者,这部作品真真假假穿插的情节是很有吸引力的。

其二是埃科对修院生活的描写。他重复了启蒙运动和法国大革命以来各种反宗教文学的套路,即把修道生活理解为背离人性和充满虚伪。小说里面充满“风情”的情节,透露出一位世俗的现代西方学者对中世纪文化的偏见。在“第二天?午后经”这一章节,埃科为清贫问题的争议作了铺垫,描写了修院教堂大祭台的奢华场面:“黄澄澄的金子,洁白的象牙,晶莹剔透的水晶;耀眼的各种宝石色彩斑斓大小不同,其中能辨认出的有紫玛瑙、黄玉、蓝宝石、红宝石、绿宝石、水苍玉、红玛瑙、红玉、碧玉和白玛瑙。”作为小说的核心情节之一,见习修士阿德尔摩和图书馆长助理贝伦加的同性恋酿成了前者的死亡;而食品总管助理萨尔瓦雷多用牛下水勾引贫穷村姑的行为,不仅无意中造成了阿德索与这位姑娘的私通,也导致罪行暴露的萨尔瓦雷多揭发食品总管雷米乔,指控后者信奉异端(并非中文译者所翻译的“异教”)。笔锋这样一转,埃科在修院里面摆出了宗教裁判所的场面,在奢侈和荒淫之外,又把迫害的标签贴到了中世纪教会的身上!其实这类宗教裁判要到16世纪以后才比较普遍地出现,主要是在当时的西班牙和拉丁美洲。

一部超越历史真实的文学精品

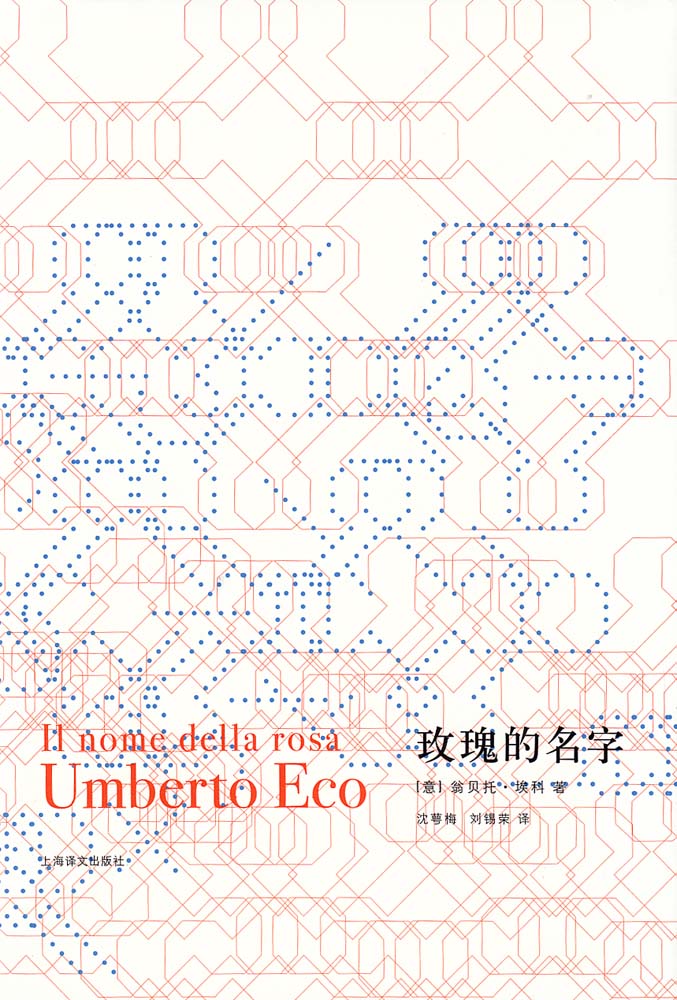

《玫瑰的名字》可能不是一部标准的历史小说,却无疑是一部成功的、经典的文艺作品。

《玫瑰的名字》的神奇之处在于,读者不容易看懂,却愿意去买,这是一种可以理解的矫情,是支撑出版业的一种优雅矫情;作者也有一点矫情,因为他把故事放在一座14世纪意大利的修道院里面,而所描写的基本是一个现代的福尔摩斯故事,甚至连书中修院图书馆的规模和结构也是现代的,而他看待中世纪文化的立场则更是西方现代的世俗化观点。

|