|

很多人都可以绘声绘色地讲述自己的故事,或是与自己有关的那些亲爱者的故事。习惯的说法是,每个人都能够写一本精彩的书,至于称之为回忆录还是小说,也许只是个人的偏好。但一个小说家之为小说家,是需要一本接一本不断写下去的,于是常见的情形是,很多写小说的人都在担心经验贫乏,且抱怨生活的平淡逼仄。在我看来,对于有这样担心和抱怨的写作者,最好的解决办法不是出国旅行、下乡采风或期盼一场大战乱的降临,而是放弃写小说这件事。“对作家来说,”毛姆讲,“在茶馆里瞥见某人或是在轮船的吸烟室里和某人聊上一刻钟往往就足够了。他所需要的全部就是那薄薄的然而肥沃的土层,使他可以在其上用自己的生活经历、对人性的认识和天真的本能进行建造。” 很多人都可以绘声绘色地讲述自己的故事,或是与自己有关的那些亲爱者的故事。习惯的说法是,每个人都能够写一本精彩的书,至于称之为回忆录还是小说,也许只是个人的偏好。但一个小说家之为小说家,是需要一本接一本不断写下去的,于是常见的情形是,很多写小说的人都在担心经验贫乏,且抱怨生活的平淡逼仄。在我看来,对于有这样担心和抱怨的写作者,最好的解决办法不是出国旅行、下乡采风或期盼一场大战乱的降临,而是放弃写小说这件事。“对作家来说,”毛姆讲,“在茶馆里瞥见某人或是在轮船的吸烟室里和某人聊上一刻钟往往就足够了。他所需要的全部就是那薄薄的然而肥沃的土层,使他可以在其上用自己的生活经历、对人性的认识和天真的本能进行建造。”

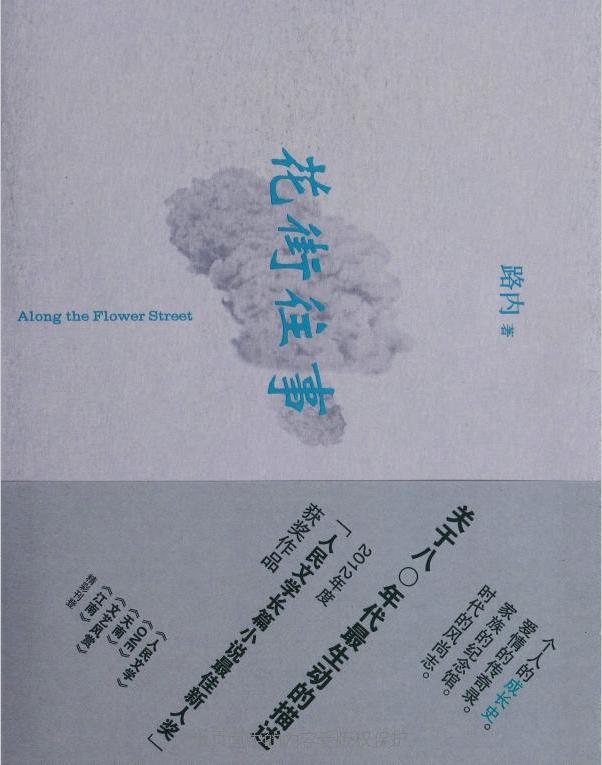

《花街往事》中,最好看也是最令人意外的,是第一章《当年情》,讲一九六七年前后一个江南小城里的武斗,那时候作者还没有出生。

通过书写自己完全不曾经验的生活,通过一个个紧张的故事断片带出姿态各异却都充沛丰满的众生,路内为我们展现了一个小说家应有的创造力、对人性的洞见以及天真本能。在当代小说的文革叙事中,似乎还不曾有过如此强悍、酣畅又温暖自足的表达。路内并不满足于写一两个有头有尾且设定齐全的惨烈故事,因为生活总是比故事更加丰富,生活的复杂和丰富不是事先设定好的,而是自行涌现的,朝着某种未知迈进;因为那些在同一条蔷薇街上互相打斗直至你死我活的人们,并没有都在那个癫狂的时代中轰然死去,相反,他们中的大多数人都潦草地活了下来,继续做邻居,见证彼此的沦落或发达,并在新一代孩子们的注视中渐渐老去。在《花街往事》中,有活生生的几代人在历史时间中的无可奈何又无比自由的存在,有一种努力书写世界之所是的澎湃热烈。

“当年情”这个题目,显然来自《英雄本色》里张国荣演唱的主题曲,那是无数个七〇后孩子记忆中的歌。在每一个城镇,在每一处烟雾缭绕长条椅凳错落的漆黑录像厅里,以一种古怪的方式,中国的男孩子们领受到最确实的情感教育,关于情义,关于失去和得到。很多年后,他们中的有一位,想起了这首歌,他觉得一代一代人都是这样过来的,他觉得,所谓虚构,无非就是把自己抛入这样的歌声的洪流里,去体会一些恒久存在的情感。

|