|

在我成为路内的责编之前,我是他的粉丝,《少年巴比伦》的粉丝。作为塞林格、萨岗爱好者,我对成长题材的偏爱持续而绵长。小时候落下的病根不好治,到如今我早已成长完毕,还依然双眼放光,紧盯成长题材。没事最爱跟着少年血无端爱兄弟情瞎起哄。所以我喜读路内简直是一定的,遇到他约稿也是一定的。 在我成为路内的责编之前,我是他的粉丝,《少年巴比伦》的粉丝。作为塞林格、萨岗爱好者,我对成长题材的偏爱持续而绵长。小时候落下的病根不好治,到如今我早已成长完毕,还依然双眼放光,紧盯成长题材。没事最爱跟着少年血无端爱兄弟情瞎起哄。所以我喜读路内简直是一定的,遇到他约稿也是一定的。

小说编辑私下里都不怎么爱谈自己责编的作品,因为早已在短时间内呼哧带喘看了四五遍,并且是边看边校对,提心吊胆找错误的四五遍,哪还有什么津津乐道的兴致。在小说大白于天下之前,我们机械繁琐地查缺补漏,如同啄木鸟从来不是树的主人,却一直给树做着保健。我猜测啄木鸟私下里也不热衷谈论树。所以,我很难持续地爱自己责编的作品,初读的惊艳终会被校对的辛劳磨光,哪里真有什么读你千遍也不厌倦,那都是骗文艺青年的!

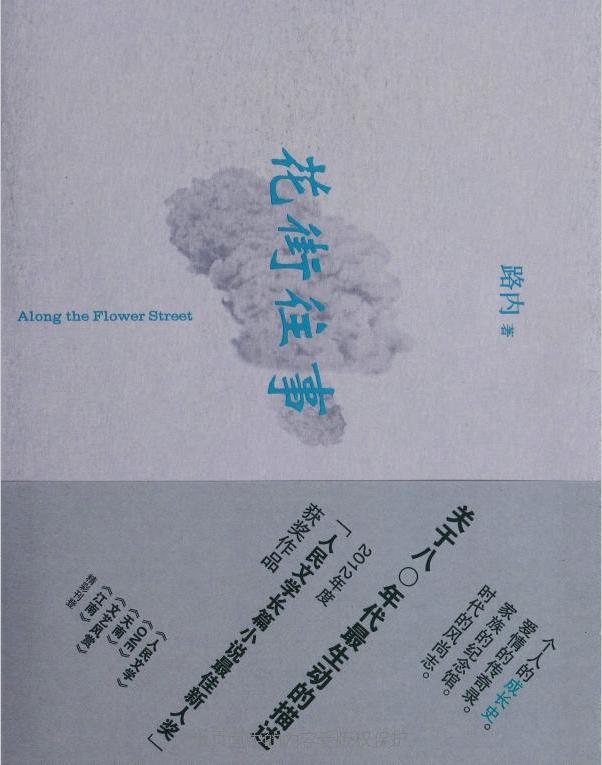

《花街往事》也曾折磨得我翻了无数次白眼。因为杂志的页码固定而有限,往往要在长篇上痛下杀手,纵使已经胁迫作者拿掉了几个章节,依然要见缝插针忍痛勾掉几个形容词,挤出一行是一行。这个过程异常痛苦的另一大原因是,路内的废话太少了。情节和语言无缝链接,想收拾掉一个的、地、得也要思前想后。烦恼之余,也会觉得这家伙挺牛,写得这么长,却做到了浑然天成。一如既往,路内的文笔粗野蓬勃又细腻感伤,娴熟的叙事中露出鬼祟的诗意。

《花街往事》里没有路小路,故事依然在戴城。这次的主人公叫顾小山,他的爸爸风流倜傥,他的姐姐美艳嚣张,而他却是个天生的歪头,仿佛意外地生在这个俊美家庭,只为起拉低平均分的作用。如果说狗眼看人低,那么歪头看人大抵也不太正。路内借着顾小山角度古怪的双眼展开了对花街的观望。从血脉贲张的大串联到改革春风吹满地的九十年代,这条名称温软暧昧的蔷薇街家家有本难念的经,从容着展演着一种苟延残喘的生生不息。父亲颓废经营的以亡妻名字命名的苏华照相馆;姐姐为歪头偷来的白球鞋;1980年秋天方屠户家里买来的花街第一台电视机;父亲和老克拉明争暗斗的美乐宫舞厅;同一个舞池,顾小妍和孙宝生花哨轻快的狐步舞……细节排山倒海,花街成了微缩版的《清明上河图》,泥沙俱下,却又分外妖娆,80年代的小城气味扑面而来。

花街的活色生香从来都是家长里短的,这里没有如今意义上成功的人,他们都平凡得几近狗肉上不了席,是无一例外的闲杂人等。但他们生动、丰饶地组团出现,富有一种真诚的荒诞,凝结出一段段普通人的传奇。无论主角配角都惨淡、卑微奔走在倒霉又略带狡黠的人生路上,纵使是看起来最天赋异禀的美丽姐姐小妍也不过在命运冰冷粗糙的地板上跳着滑稽的舞步,黯然回到花街做了邮递员。有些时候,我都替他们绝望了,他们竟然都浑浑噩噩活了下来。在波澜壮阔的时代中,那些凄凉、悠长又略带喜感的人生如同一台台寒酸却坚挺的286电脑,性能过时却从不死机,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。街坊们从不大惊小怪,富日子富过穷日子穷过,任何犄角旮旯不忘给自己解闷,无论相聚离散,始终保持着深知日光之下并无新事的淡定。他们以最庸碌的身影,最日常的故事,一颗颗有点傻帽的真心,归纳和呈现了社会的风云变幻。这背后是路内煞费苦心的筹谋,他对人物生存境遇的体察精准而深情,厚重还有难得的俏皮。慵懒的浪漫主义和严酷的现实交织在一起,仿佛故事的操纵者除了悲悯的路内还有刻薄的上帝,是他们俩商量着要纪念逝去的时光。

微观的琐碎构建时代好比聚沙成塔,路内已经悄然完成。这并不宏大的叙事,勾勒却竟然是史诗。路内偷偷掀起时代的被窝,露出一双臭脚,以自己的方式带领我们窥一斑而知全豹。分析一朵浪花,便可知道海水的成分,淘尽整个大海是最愚蠢刻板的用力过猛。路内以最轻巧的方式,完成了对大海的认知。所以,无论是作为一个把别人的作品当成自己的事业的较真编辑,还是作为一个吹毛求疵也大呼小叫的任性读者,我都可以负责任地说,这是一部好小说。

写到这里,我有点饿。想起冰箱里还有半锅昨天的剩汤,我像花街上的人一样,活得既本能又坚决。我热着汤,像小说结尾的顾小山一样,“想象着我们共同的、光明而卑微的未来。”

|