|

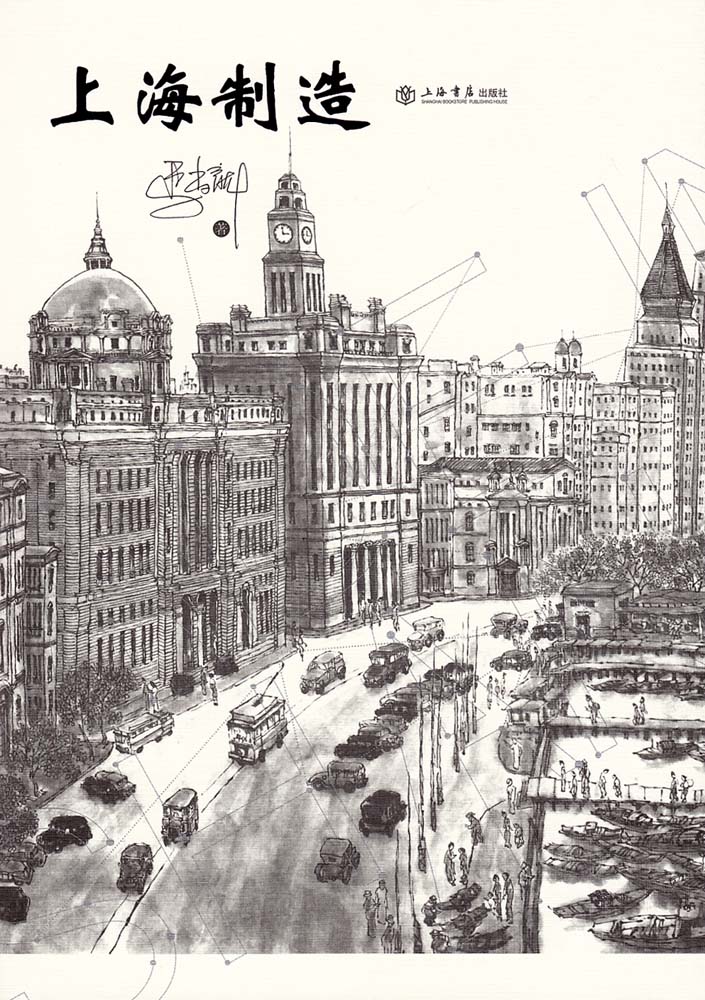

《上海制造》开篇就有些迫不及待却又隐忍有分寸的告诉你,大上海大在哪里。瞬间将帷幕张开,聚光灯亮起,强势得让人猝不及防。 《上海制造》开篇就有些迫不及待却又隐忍有分寸的告诉你,大上海大在哪里。瞬间将帷幕张开,聚光灯亮起,强势得让人猝不及防。

制造的高低就是文化的高低,无疑这是本大书,写大上海,大时代,上天入地,年华内外,型男熟女,选料考究,几乎能一剑封喉,让人看出一点点野心。这野心的底气,来自在淮海路中档地段生活了四十多年的上海男人的元阳,积蕴,划痕和对城市自始至终的赤子之心。

当上海与制造捆绑,能触到致密的肌理和凹凸的质感,这本书的气质是雄性的,一如上海曾被忽略多年的气息。上海的老工业,是上海的父亲。男人该具备的一切,上海都具备,创业,坚强,忍耐,沧桑,雄起……这是本男人词典,能搜索到城市百年来的阴晴圆缺。去年,四菜一汤造型的国民床单激活了一系列国民商品,上海牌手表、海鸥相机、凤凰羊毛毯、回力球鞋,这些轻工业用品是国货品牌大半个世纪来的骄傲,也佐证了大上海何以成为中国唯一能以“半壁江山”自豪的城市。当人们在经历了蛊惑追捧并最终领悟诸多国际名牌不过是山寨大牌时,上海制造又再度回归。“上海”依旧是高级的品牌。当出现MADE IN SHANGHAI CHINA时,“上海”二字,标明的不是产地,而是顶级。

全书调动了作者马尚龙大量的知识储备和创作热情,是其知性与智性的延展,打捞起上海生态情状之网中的跳脱事例,却也分明让人感到了水面之下的体积。大量有关上海的书籍或仰视或俯视,脱离公交地铁市井琐屑,脱离加薪调职的龃龉和宅男腐女攻与受,而《上海制造》却没有试图提纯或者戏剧化现实的企图,也许藏着更高的企图心——还原百年都市生活里真正的醇美与辛辣所在。简而言之,它让庸常拥有了价值,让现实变得值得去生活。它是一部真正平视的作品,没有站在洋房露台上睥睨脚下老式里弄众生时微蹙眉头的悲悯自得,而用一种从小赤佬一路成长试探而来的过来人宽厚清明的目光洞彻生活,最终形成了另一种境界的俯瞰,一如书中所写,“一座城市被俯瞰是需要有底气和勇气的,而勇气就来自底气——这座城市的每一个细节都不忌讳细看”,哪怕有痼疾和狼狈。到了此时,我相信马尚龙的情感已越出知识所能依凭疏解的藩篱,显出不凡面相,尺幅也拉得更宽广了。

有些写城的书是给外人看的,粉刷外墙稀薄内在,有些则遍布本城人特有的接头暗语。而此书内外通吃,恰当稳妥似乎经过精准计算。它运用技巧的同时又警惕技巧,它并不急盼解读然而身上也挂满了符号,有着这座城市和城市书写者特有的行藏:在排斥中容纳,在容纳中排斥,用自然的从容形成大度却也挑剔的风格。它用历史的眼光,平静的语态和理解的心情,理性地告诉你:上海从它身为中国工业城市老大的第一天起,就确立了人与人,人与城之间的良性秩序和微妙关系。“和他不熟悉的时候,他不见得很见外,和他熟悉之后,又不见得很见内”,这种关系有宗教内涵,它在约束自己的同时也使自己获利,这是一种城市文明对个体无言的指令和有形的影响,遵循这样的秩序就是遵循上海的生存法则。

在上海捞世界的新移民很快会发现,有钱了,成功了,也不代表你进入了上海。进入上海,需要悟性,需要一点点“坏”,稍加不慎,就沦为奇出怪样。上海让人收获最多的财富未必是有形资产,而是学会如何做人,如何与外部世界和内部世界打交道,学的是人与人之间的关系。因此真正的上海生活没有豪宴的味道,却考究到细枝末节,能最终融入而非隔膜于世情边边角角的人,也一定不会是愚公移山里的愚公,而是智叟——他移的不是山,而是自己。

上海的三只角,德比风流,霞飞路对南京路的温柔叫板,雷米的女主人,妇女用品,苏北人,苏州河产业,时髦外婆……同样是复刻历史推演当下,本书的选材角度却十分刁钻,是做了减法之后试图乘方的作品,写意与探微双管齐下,剔肉见骨,深入内核,试图揭开上海制造中最要害的部位——当上海具有全中国的唯一性时,上海人的路数也是only one 。最让作者自得的恐怕是上海制造的路数。它支撑着这座东方大都会的文脉商脉与人脉,不断输送来自根部的生命力、聚合力乃至信仰,规范修正夯实强化,最终成为城市的传世印章。

|