|

马尚龙

多年前就开始涉足非虚构上海题材的作家,2007年曾出版《上海女人》。近年来专注上海,专注写上海。上海书店出版社近期出版的《上海分寸》,是他继《上海制造》《为什么是上海》之后的上海系列“三部曲”之三。

自序(节选)

马尚龙

不冷不热,不卑不亢,以礼相待,不强加人。

上海人向来不善于拉帮结派——拉帮结派并不是贬义,褒义地说是善于拉群,当下的团队合作就是拉帮结派的别称。一直耳闻北京的文化人是成群的,二十几年前的《编辑部故事》和《渴望》,正是几个哥们聊天聊出来的。在上海,有很多抱团的大事情,但是大多不是上海人在抱团。先有温州人购房团杀入上海,后是福建莆田人开民营医院形成体系。

上海人,像是被一条条马路隔开了一样,总是散客的身份,做什么事情都是独立的。出现过不少社会精英,但是大多是孤单的虎,而不是成群的狮或狼。冷不下去,也热不起来。便就是与团队帮派生分了。唯有热得起来,才能团伙成群,才能同仇敌忾,也唯有冷得下去,才会对对立的帮派团伙狠得了心。不亢奋就不会有拉帮结派的冲动,不卑微,却是不愿意被人家召之即去入伙入帮。面对着冷热无情的江湖市井,面对着亢卑无常的职场社会,上海人习惯于规矩、礼数、己所不欲勿施于人,这就是以礼相待和不强加人了。

与上海人交友不难,交心不易。蓝天白云下的草坪,老旧情调中的微醺,是上海人善于营造的友善气氛,但是在草坪尽头终有一道墙,微醺摇曳处忽有一扇门,分开了彼此,这是上海人本能使然。

其中有上海人的矜持。血脉喷张的事情,上海人是少了火候的,心怀是敞不大开的。1980年,中国男排0比2落后时,绝地反击,3比2 赢了日本。北京大学生不顾北方隆冬深夜之寒冷,涌上大街,喊出了一句极其经典的口号:振兴中华。上海人看了转播也亢奋也睡不着,不过还是洗洗脚钻进被头困觉了。

也有上海人的清高,生在上海,骨子里没有一点点的地域优越感,也就妄为上海人了,所谓海纳百川,我是海,你是川;不管是哪里的做派,上海人不是很放在眼里的。

还有上海人的设防,防人之心不可无,恐怕是上海许多年许多人接受的“早教”了,这是上海的立身“守”则。不像是在乡村,众目睽睽,每家人家的根底和人品,都被太阳晒着,谁也骗不了谁。上海是移民大城市,城市的结构,决定了生存空间相对私密,人与人之间则是裹挟了各自的底细,坚决而柔和地守住自己的方寸之地,是比什么都重要的事情。

金宇澄的《繁花》中,有一个成为经典的词语:不响,可以在各种不同的语境中,表示出各种不同的意思。任何一个地方,都会用不响来表示自己的态度,但是从性格特征来划分归属,不响的,一定不是北京人,一定不是东北人,一定不是广东人。是不是上海人呢?按照《繁花》的说法是:不响。金宇澄本人,也是生于上海。

在冷和热、拒和迎、远和近、疏和亲之间,上海人以自己的生存法则和价值观,在心里是有隶属上海格局的划分的。这种划分,就是上海人的分寸。

有关“分寸”,似乎说得差不多了,却还有一个不大不小的结,在写这篇文章之前,我自己也没有解开。直至行文快结束,方有顿悟之感,好像小学生的应用题,突然做出来了。

分寸,在上海话中,很多人读作“fencun”,和普通话很接近,不过老派的上海人,是习惯说成“vencun”的,和上海话中的“份”同音。

我一直在求解分寸为什么会读成份寸。分和寸都是中国制式的长度单位,一尺有十寸,一寸有十分。讲究分寸,那就是讲究精细。“分”在上海话中,不管是名词还是动词,没有多音,但是唯独在“分寸”上,失了分寸。

很有可能,上海人的分寸,本当是“份寸”。若是分寸,分和寸同义重叠,没有什么值得计较的。份寸则不同,寸是长度单位,份是数量单位,两个不同的度量单位合二为一,既要在长度上精确,又要在数量上无错,这是复合型的要求。复合型是有难度的,份寸也就有讨论价值了——份寸恰好是对一个人、一个家庭、一个社会是否成功的复合型考量。

新生代的上海人,接受的是普通话语言和思维,满足了分寸,遗落了份寸,以至,“份寸”有点讲不通了。就像这本书,讲究的是上海做人做事的份寸,若是由一位上海籍语音艺术家诵读,读出来的也是份寸,不过,从书名开始,写出来的是“上海分寸”。幸好,谁都能意会分寸是于细微中见卓著。

凡事皆有分寸,并非凡事都在讲分寸。因为分寸不是口号,也没有理论教科书,分寸是靠拿捏才能感觉是否得当的。上海的分寸,是上海人的拿捏,不在上海人的脸上,是在上海马路、建筑、弄堂、商店里,是在上海人的家庭、学校、亲情、朋友中……

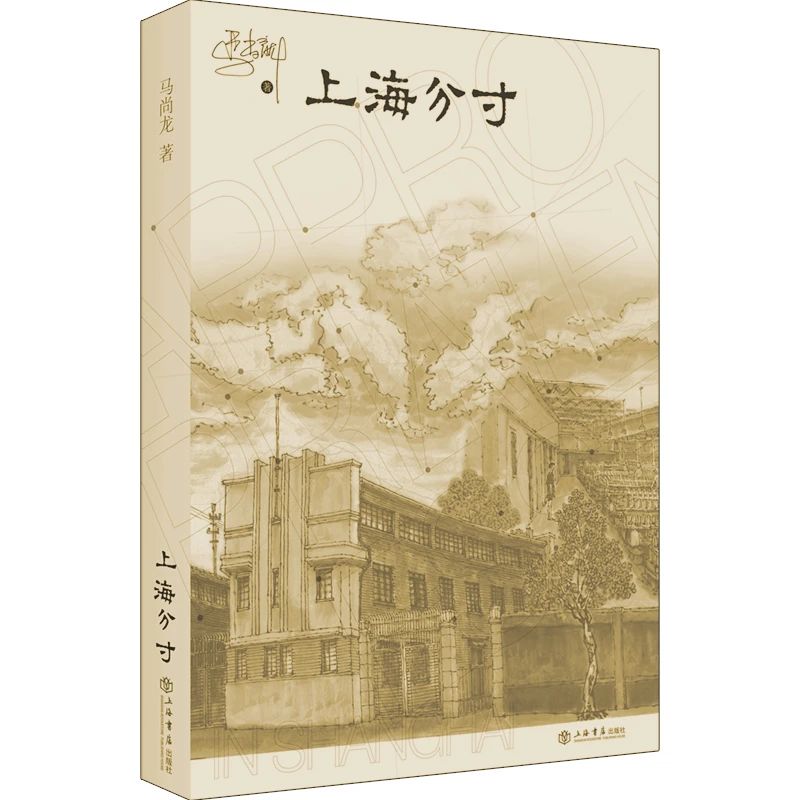

《上海分寸》

马尚龙 著

上海书店出版社

2021.1

定价:58元

|