|

钱乃荣教授的新著《上海老唱片》勾起了我的童年记忆。在我的模糊印象里,我家里曾经也有一部留声机,棕黄色的,很旧。黑色的唱片转动起来,总是咿咿呀呀地走调,现在想起来也许是二手货。我记得我住在金华路时期就有听唱片的印象,那就是说应该在1958年以前的事情。我父亲从来不喜欢旧戏曲,何况早早离开上海去了外地; 我外祖父家抗战后一贫如洗,连吃饭都成了问题,大约也没有闲钱购买。唯一可能的是我舅舅找到工作以后,有一段闲情逸致的时候,大约也是1958年以前。从唱片的内容来说,有我外祖父喜欢的京剧唱段,也有外祖母喜欢的越剧唱段,还有当时一些流行歌曲,内容也有1950年代的时代烙印。比如有张唱片是《歌唱二郎山》,我妈妈和舅舅都会唱,我小时候也会唱,至今还能哼出第一段歌词。那是1950年人民解放军进军西藏,开山筑路时唱的一支革命歌曲,乐曲很明快,当时已经灌成唱片了。另有一张越剧唱段是戚雅仙的歌唱新婚姻法,我的不识字的外祖母也会唱,我牙牙学语时无师自通会哼几句,但什么内容都不知道。其中有一句“门当户对像买卖”,南方口音里“买卖”两字同音,我长大后总以为是“想妈妈”,还自作聪明地理解为门当户对的婚姻不开心,嫁出去的女儿就会“想妈妈”了。今天早上为了落实这段唱词,我特意在网上查检,居然被我找到了原来的唱词。我觉得自己的记忆真不错,第一段唱词非但一字不差地记得,还能纠正那位网友记忆中的差错。 钱乃荣教授的新著《上海老唱片》勾起了我的童年记忆。在我的模糊印象里,我家里曾经也有一部留声机,棕黄色的,很旧。黑色的唱片转动起来,总是咿咿呀呀地走调,现在想起来也许是二手货。我记得我住在金华路时期就有听唱片的印象,那就是说应该在1958年以前的事情。我父亲从来不喜欢旧戏曲,何况早早离开上海去了外地; 我外祖父家抗战后一贫如洗,连吃饭都成了问题,大约也没有闲钱购买。唯一可能的是我舅舅找到工作以后,有一段闲情逸致的时候,大约也是1958年以前。从唱片的内容来说,有我外祖父喜欢的京剧唱段,也有外祖母喜欢的越剧唱段,还有当时一些流行歌曲,内容也有1950年代的时代烙印。比如有张唱片是《歌唱二郎山》,我妈妈和舅舅都会唱,我小时候也会唱,至今还能哼出第一段歌词。那是1950年人民解放军进军西藏,开山筑路时唱的一支革命歌曲,乐曲很明快,当时已经灌成唱片了。另有一张越剧唱段是戚雅仙的歌唱新婚姻法,我的不识字的外祖母也会唱,我牙牙学语时无师自通会哼几句,但什么内容都不知道。其中有一句“门当户对像买卖”,南方口音里“买卖”两字同音,我长大后总以为是“想妈妈”,还自作聪明地理解为门当户对的婚姻不开心,嫁出去的女儿就会“想妈妈”了。今天早上为了落实这段唱词,我特意在网上查检,居然被我找到了原来的唱词。我觉得自己的记忆真不错,第一段唱词非但一字不差地记得,还能纠正那位网友记忆中的差错。

最让我获益的是京剧。现在大约能记得的至少有花脸金少山的《李逵下山》,周信芳的《萧何月下追韩信》以及马连良的《甘露寺》,这都是我外祖父的最爱,我从小在留声机的旁边学会了这些唱段,虽然荒腔野调,至今还会哼几句。尤其是《李逵下山》,讲的是李逵下山误听人说宋江柴进强抢民女,于是大闹忠义堂砍倒杏黄旗,最后真相大白而不得不负荆请罪。金少山留下的唱片,好像多的是《霸王别姬》《法门寺》之类,而《李逵下山》这个戏流传不广,我现在经常看电视戏曲频道的绝版欣赏、名剧配音等节目,都没有听到这个唱段。而我在小时候不仅会唱,还喜欢扮演那个可爱的李逵。每逢家庭逢年过节或是来客,需要孩子出来表演节目助兴时,我都会把一根晒棉被拍打灰尘用的藤拍子绑在身体背后,然后就唱这一段:“俺李逵做事啊真正莽撞……”惹得家长哈哈大笑。其次像周信芳马连良的唱段都是名段,以后在电视广播里经常听到,自然也就熟悉了。这次我看钱乃荣教授新著的第一章,书中引用马连良1929年灌制的唱片《甘露寺》乔玄唱段,有两句唱词都与我以前学的是一样的,一句是“曾破黄巾兵百万”,另一句是:“东吴哪个敢出头?”,但是后来我听到的唱词,前一句变成“鞭打督邮他气充斗牛”,后一句成了“曹操坐把渔利收”。所以我一直以为是马连良先生后来为了适应形势才修改的,前一句涉及到镇压农民起义,后一句看来也太有些长他人志气灭自己威风。我也怀疑过那时毕竟年纪太小记忆靠不住,现在看来我的记忆还是没有错,我小时候跟着学的还是老唱片上的唱段。

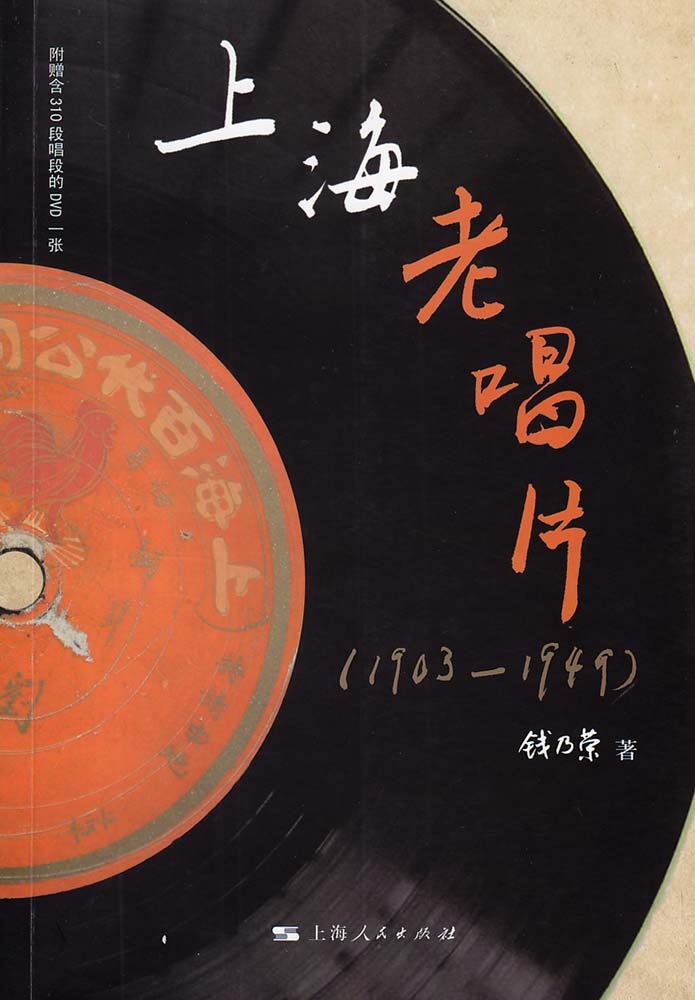

我这么滔滔不绝地介绍自己童年听唱片的印象,完全是被钱教授书中的博学和热情所唤起的。虽然我记忆里的唱片都是50年代以后的,与钱教授论述的50年代以前的唱片不一样,但我只是想借此说明,“老唱片”曾经是上海市民文化生活的重要构成部分,也可说明民间文化传统在上海这块华洋杂居的城市里是如何普及开来的。在上世纪10年代到40年代是海派文化的奠基发展的黄金年代,留声机与无线电起到了重要的推动作用;而50年代的留声机的功能相等于80年代的录音机、随身听,90年代的电脑多媒体,以及新世纪所流行的iPhone、iPad,其功之伟,不可抹杀。但从另外一面来说,这些流行文化的载体随着科学技术的日新月异而变革,其更新也快其淘汰也速,新陈代谢不断,流行载体连同流行文化一起风流云散,变幻莫测,再重新捡拾时,已经是白头宫女话天宝了。钱教授是专门研究上海文化的专家,早在十年前我主编《上海文学》杂志时,他就为我连续写作了有关老上海的吴方言、老电影歌曲、老滑稽剧目、老沪剧等历史文化遗产的专门论述,很为我的版面增添海派文化的声色风光。以后他曾经获得了许多重要科研项目,收集和研究老上海的资料,成绩辉煌。仅看他在近十年里的研究专著,就涉及了吴方言研究、上海话研究和推广、海派文化十大经典研究、上海俗语风情、儿童游戏等多方面的研究,可以说,钱教授是上海文化保护和研究开发的大功臣,海派学术的领军人物。这次他的新著《上海老唱片》的出版,毫无问题对于上海文化的研究保存,又是一个重要的里程碑式的成果。

|