|

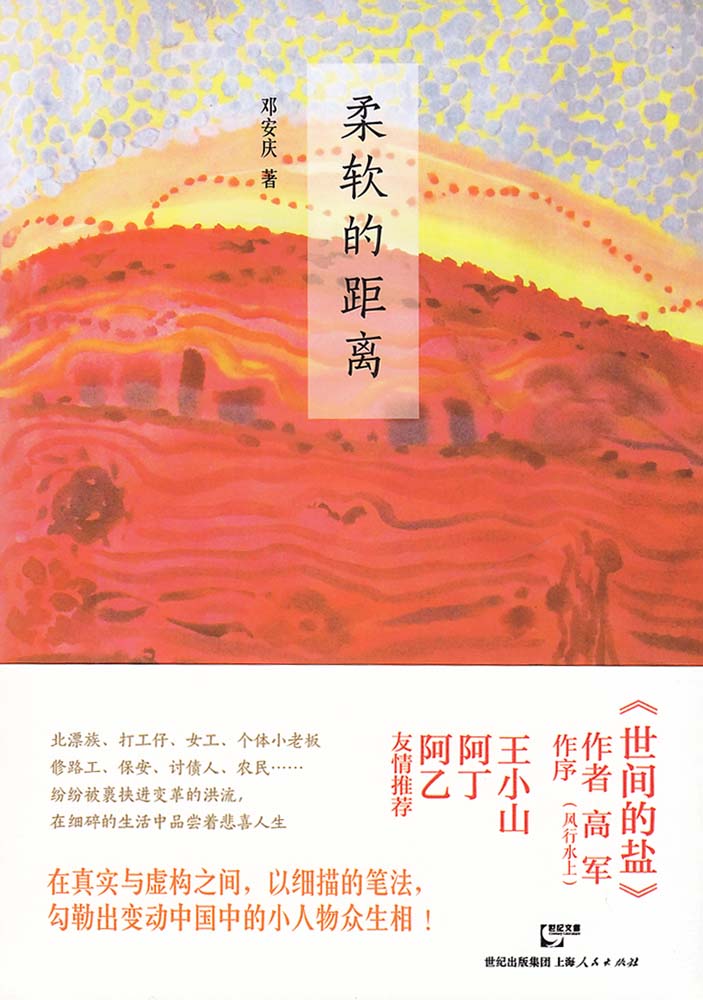

邓安庆《柔软的距离》出版,真心为他高兴。 邓安庆《柔软的距离》出版,真心为他高兴。

邓安庆的小说是图片化叙事,他立足一个点选取一幅幅看似毫不牵连的图景,着力打造一个个“独立王国”,有村庄、工业城,也有市井。

紧贴生活的写作态度,让你在阅读中随时能感受到文学的“地气”。作者始终让你感到亲近、亲切,他用平凡的文字精心感念生活、记录生活,你会觉得他就生活在你的身边,他的下一部作品可能就是写你。

你看《换台》的片段:“妈。妈。剁椒鱼头。葱爆鸡丁。鱼香肉丝。此次冲突中死亡38人,其中有10名妇女和儿童。老板娘结账。他下到田间地头,亲切地同当地农民交谈。妈。妈。杀条鱼,要新鲜的。老板娘,来碗饭。妈。妈。怎么不懂事,边上站着,没看到我正忙着。此次中毒事件,导致33人死亡,14人目前还在抢救中。妈。妈。油炸丸子。白斩鸡。灰指甲,一个传染俩。你怎么这么不懂事啊,边上站,边上站。此次地震死亡人数已经上升到1万3000人,失踪人数8451人。妈。妈。干煸牛肉丝。炸鸡葫芦。抓炒鱼片。你再不懂事,我叫你爸打你了。妈。妈。老板娘,结账!”邓安庆将小孩的喊叫、顾客的点菜买单、电视新闻广告、老板娘的忙碌等不同的人事在同一平面无缝隙铺排,用声音记录生活,驳杂而不混乱,原汁原味,再现原生生活。

短篇小说的创作模式,让你在繁杂中可以随时翻起一页惬意赏读,而不觉得困顿。因为邓安庆的小说有内在的吸引力,不靠故事,也不单纯靠技巧,而是用心去精心酝酿、编织。

《马路上的父亲》,全文仅仅讲述了父子两个人,故事简洁、直白,但读起来低婉盘桓、凝重苍茫,在缓慢延展的叙事和情感的短兵相接中,展现出亲情的无奈与悲壮。作者通过繁复的心理较量,将对父亲的反叛与仇恨描写的淋漓尽致,正是在一次次的发狂、心伤、卑屈与妥协中,展现出人性深处的凶残与救赎,刻画了在罪与罚的边缘线上苦苦挣扎的壮烈。由此意义上说,作者堪称是一把冷静、犀利、深邃、高明的“人性解剖刀”。

写作视角上,恰如邓安庆自己所说:“冒牌福尔摩斯在旁观”。他的小说,始终不缺乏“旁观”,既在行文中人物间互相审视,也跳出人物俯瞰全程。“我也看不透,这样的一个人,他是我的父亲。我感觉自己从自己的躯壳里脱壳成为另一个人,他站在我们之间,看着两个男人,一个是父亲,一个是儿子,都是陌生的存在。”《马路上的父亲》全文都是旁观和审视,有距离但又恰到好处。这种有分寸的思绪游离,能够紧紧跟踪人物不至于迷失目标,又不至于被目标察觉而掩饰举止,更能灵活穿插细枝末节,从而真实地抵达人物的内心深处。

写作技巧上,邓安庆一直在努力探索。他一直都在坚持中短篇创作,每部作品的写作风格都可圈可点,你只需看他如何开头,就能发现他的写作开拓。“女人在决定杀掉男人之前,正在做丝瓜蛋汤。”《丝瓜蛋汤》开篇就是剑拔弩张,使得很平常的打鸡蛋竟然蕴含出冰凉的杀机,始终揪人心弦,而且全文也是心理角力,杀机重重、血腥暴力,堪称是犯罪心理的全面呈现。“其实开始,我做了一件好事。”《散步》一开始就赌定了你欲罢不能,不能不读,吊足了胃口。尤其是《马路上的父亲》,腾挪转移,进退娴熟,一如打太极,更显出邓安庆高超的融材技巧,倒有了长篇小说的绵长韵味。

看过《终极面试》,你会感叹导演的高超控制力,邓安庆的小说也有类似的感觉,就像正随风轻扬的带哨音的风筝,你不知道它会飘向哪里,你也不忍心忙活别的事只等着看看结局,你只能按照作者的设定,一步步靠近终点。《马路上的父亲》铺展的很细腻也很灵动,你的思绪,始终被牵制,这恰恰是作者的高明之处。

小说是语言的艺术,邓安庆总是能不经意似的抖出一个个让人拍案叫好的绝妙词句。“他也不抬头,眼睛盯着自己手上的茧子,那茧子像一枚蛋形的戒指反带在他的手指内侧。”(《马路上的父亲》)新奇的比喻,贴切又形象,淡化了父亲长年的的辛酸劳累,而又不乏对父亲的感激。除了会心的微笑和佩服,你还能说些什么呢?“这是一条荒芜的马路,没有一辆车子,只有从两排向着马路中央弯下来的路灯一路排到远方,人行其中,像是往恐龙的腔骨里穿。”(《马路上的父亲》)比喻何其贴切,可谁又能跳出现实生活、大胆猜想得到呢?“我摸了摸我的烟盒,揪出一支烟栽在嘴唇上。”(《马路上的父亲》)“栽”?是的,就是“栽”,不行么?绝了~!“男人的眼神戳着面前桌面上的台布。”(《丝瓜蛋汤》)发呆用“戳”字,呆样立现。对动词的出神入化的精挑细选,一直是邓安庆的绝活。

邓安庆的小说,文字犹如弹棉花,细软而又绵长,于不经意处起始又在无知觉中结束。邓安庆擅长缓慢延展铺叙,不急不慢,在背景的勾勒白描中,使文章显得饱满而又充满质感。《散步》中“我”下公交、磨蹭不去上班、去副食店买烟、闲逛散步,都围绕着“我”求婚受阻的郁闷心情,人物心理的起承转合自然而然,人物的活动也逼真详实,用情感变化统摄人物,把人物写活了。

|