|

作者1984年,出生在湖北的一个乡村,现在在北京生活。作为80后作家,充满消费主义倾向的青春呓语并没有出现在他笔下,那些关乎残酷成长,情爱纠葛,以及各种自残自恋等青春文学擅长的主题,他都没有涉及。“现实生活”似乎成为了他观察的核心。他的文字与他从乡村到都市的生活经历密切相关──关于乡村,都市,工业城──在人间。 作者1984年,出生在湖北的一个乡村,现在在北京生活。作为80后作家,充满消费主义倾向的青春呓语并没有出现在他笔下,那些关乎残酷成长,情爱纠葛,以及各种自残自恋等青春文学擅长的主题,他都没有涉及。“现实生活”似乎成为了他观察的核心。他的文字与他从乡村到都市的生活经历密切相关──关于乡村,都市,工业城──在人间。

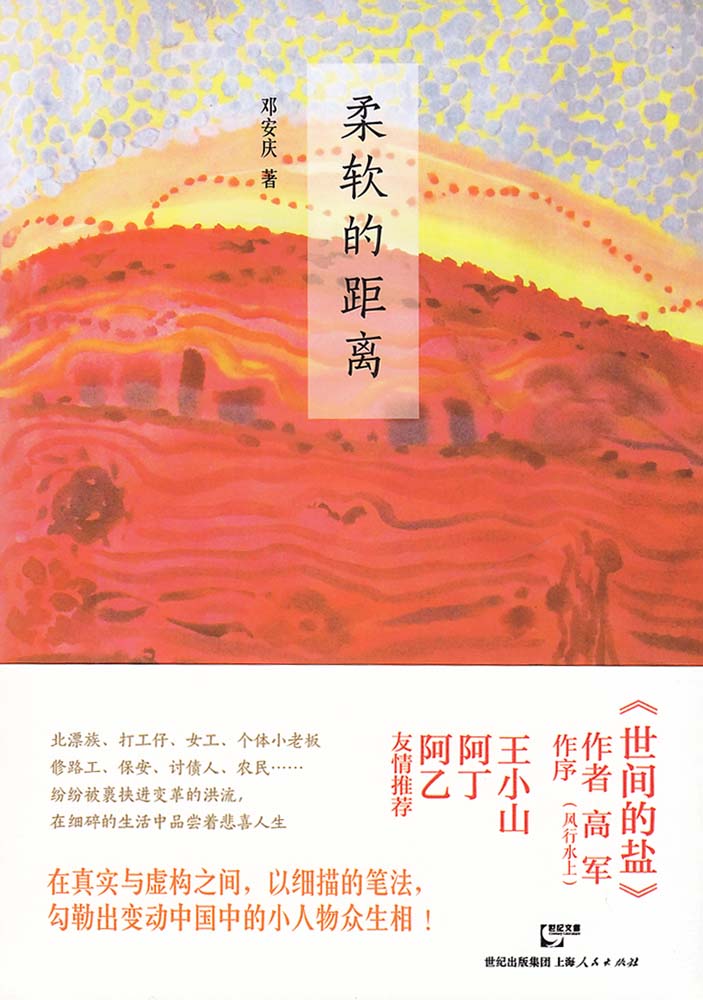

当乡村的生活方式渐行渐远,退行成一个无法折返的“故乡”,栖居的都市却还没有成为可以坦然生活的家园,不能选择完全接受,也不能选择完全放弃,一边是漂泊的无力感,一边是超然的清醒,在这种两无着落的状态里,作者对乡村和都市都被迫有了一种距离。这种双向疏离的距离感成为了他观察的起点,也成为他观察的视域,所以他说:“与亲人,我距离过近,因此我走远一些来写;与陌生人,我距离过远,因此我走近一些来写。我希望把距离定位在一个适合的距离,同时也是一个柔软的距离,用情度之,用理解之,因此才有了这些文字……”这或许是写作者的好处,现实中距离的困境,反而成就了他接近并钟爱现实的方式。

不仅如此,这种疏离也成为他观察的内容。城乡之间的文化差异,与父辈的冲突,乡愁,都市化进程里人物的命运都成为他绕不开的主题。这种疏离甚至也体现在他的文字中。他的文字并没有刀锋一样的光,要指向一个宏大的超越性的主题,相反,它却像用布包裹的锤子,一锤一锤,敲打的却是冗长又残酷的现实,最后才有一丝血迹,从现实的裂缝里漏出来。或者就像他所描述的,最后看见的,是那一张张在夜风里哗啦啦响的“纸脸”。

我印象比较深的是《工业城》系列──关注大时代中小人物命运:随着工业城消亡而消失的《菜铺》,《奔跑》里为工伤的儿子谋赔偿又被欺侮的女人,《锄头》里那个固执守在拆迁房顶种菜生活的老头,《清洁》里那个深藏不露最后又因为偷盗破了功的阿姨,《马路》上被车压死的工地上工人的小孩,《烟》里那个从小抽烟的小大人,《天光》里苦等爱情无果的打工女。人物刻画细腻,形象鲜明,作为短篇小说而言,情节节奏把握比较好,叙述技巧也比较成熟。他揭示了被主流价值的光环所淹没的社会现实,虽然看似客观的呈现,却有一种大的悲悯情怀在其中。还有“那些人,那些事”里对于大表哥、大表嫂之死的描述,能体会文字背后有一种闷声的疼痛。80后作家的写作很容易陷入对自我情感、心理的内向型的关照中,而郑安庆的写作,让我们看到另一种可能,他源于对自我生活的描述冲动,逐渐扩展成对于我们这个时代底层的描摹,从而具有了一种来自现实的更为深沉的力量。我期待他的文字能生长,有一天能结出更丰硕的果实。

最后,我想提一点小小的意见。作者这种参与到现实生活的琐碎之中,“打捞经过手边的碎片”,“人肉DV”的写作方式,一方面它固然能够生动表现故事展现情景,引起共鸣,但是另一方面,是否因为心理距离过近,描述得过于细节,也容易让人产生不适?比如第一篇《马路上的父亲》。当然我能理解作者在表述主题,洞察人性上的必要,或者我也应该反省:这些不适感是否也正是源于一种对于生活选择性的失明和耐性的丧失?

|