|

●海派文化有两个传统,一个是繁华与糜烂同体共生;另一个是现代工业发展中工人力量的生长。缺失工人命运的海派文化是不完整的。 ●海派文化有两个传统,一个是繁华与糜烂同体共生;另一个是现代工业发展中工人力量的生长。缺失工人命运的海派文化是不完整的。

●海派文化的概念里应该包括工人的文化,也包括左翼文化。如果把这些元素抹煞掉,上海就不像上海了。

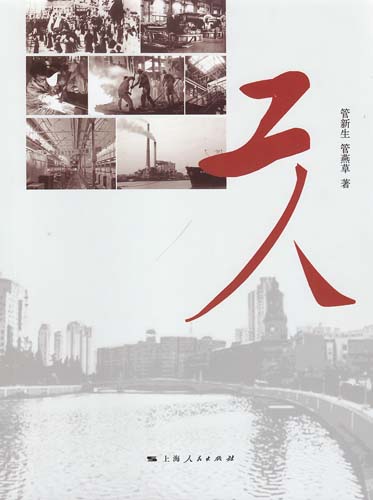

管新生、管燕草父女联袂创作《工人》三部曲出版,是一件值得庆贺的事情。我真心实意地希望上海工人作家能够写出描写工人生活的书,我一直很关注这个问题。

小说的封腰上,有我写的一段话:“海派文化有两个传统,一个是繁华与糜烂同体共生;另一个是现代工业发展中工人力量的生长。缺失工人命运的海派文化是不完整的。”这是我在十多年前写的一篇文章《海派文学的两个传统》里说的话。工人题材的创作应该是海派文化的一部分。这一点,以前学术界谈论海派文化时有顾虑,往往把左翼文化从海派文化里撇开。我有个朋友,编过几种海派文学作品选,我问他为什么不编入鲁迅茅盾的作品,他说他没有勇气这样编,怕被人说是贬低了左翼作家。当时在研究者心目中,海派文化是比较低层次的。所以我极力主张海派文化的概念里应该包括工人的文化,也包括左翼文化。如果把这些元素抹煞掉,上海就不像上海了。

工人题材写得好的不多,其难度在于如何进行审美表达

从文学角度来说,海派文学有一条传统是从《海上花列传》开始的,这条线索可以延续到三十年代现代主义、唯美主义和颓废倾向的文学,从上海租界文化开始,逐步形成了一个华洋结合的上层建筑文化,这是大家认定的海派文化。但是实际上“海派”是有一个底子的,它之所以在上层建筑建设中出现那么多的现代文化因素,就是因为上海是一个有工业发展基础的城市,是中国现代以来最重要的工业基地,有了现代工业发展才有了现代产业工人,才有了无产阶级,才有了革命运动;同时也有了现代化的一切。这是一个基础。

对于这个基础,海派文学发展中也不是没有表现。起点就是郁达夫的《春风沉醉的晚上》,写杨树浦烟草公司的女工和流浪知识分子的感情交流;慢慢发展到左翼文艺运动,像蒋光慈的《短裤党》写第三次工人武装起义,写了瞿秋白领导工人武装起义的场景;到30年代,出现了茅盾的代表作《子夜》,他一面写资本家买办等上流社会的糜烂生活,我把它称之为繁荣与糜烂同体生成的传统,另外一个就是写工人斗争,当然茅盾写工人运动写得不好,但是他努力要开拓那领域的生活,《子夜》算是海派文化最有代表性的作品。再往后两个传统就分开了。海派的繁华与糜烂方面,我今天具体不讨论了,那个传统后来在张爱玲小说上面有所发展。今天要说的是另外有一条写工人的传统,比较有代表性的,一个是周而复的《上海的早晨》,在写工商业改造的同时,展开了对一批纱厂女工生活的描写,主人公汤阿英,就是一个纱厂女工。

还有一部小说,现在很少有人谈到,但我很喜欢,艾明之写的《火种》,写的是真正的工人生活史,而且写的就是上海的工人,我在四十多年前看的,到现在还记得,那个主人公在城隍庙九曲桥相亲,后来被骗到煤矿当工人等等,很多细节都印在脑子里。他也写工人运动,写三次工人武装革命。但是很可惜,艾明之好像没有写完“文革”就开始,这本书现在没有重新出版很可惜,这本书非常有价值,不仅仅写工人,还写海派工人,很多细节都是写上海文化的,艾明之是一个有意识写上海工人的作家。

经过“文革”以后,这几年工业题材比较衰弱。以前胡万春等一批工人作家确实写了很多工人的题材,但那个时代的工人已经被意识形态化了,被符号化了。某种意义上说,没有很真实的工人形象。这几年因为工人题材越来越少,也不完全是作家不愿意写,或者说不重视工人题材,不是这个意思,工人题材确实有很多局限,怎么把工人题材写好,这是一个在今天我们面临的问题。所以管新生、管燕草父女能够把这个题材拿起来进行有意识的开拓,是应该关注的。工人题材以前尽管有,但是写得好的不多,为什么好的不多?这个题材如何进行审美表达?本来是存在困难的。农村有几千年的文化积淀,本来就有一个稳定的美学风格在里面。而工人生活在现代都市里,就像我们这个移民城市,工人群体是流动的,他是从农村各个地方,涌到上海大都市,也有可能再流动到其他地方去。所以,如何把握像工人这样一种跟农村天然联系,但又是一个通过出卖劳动力的生产方式而脱胎换骨形成新的阶层,这个问题我们现在还没有很成功地在美学上把它表达出来。

|