|

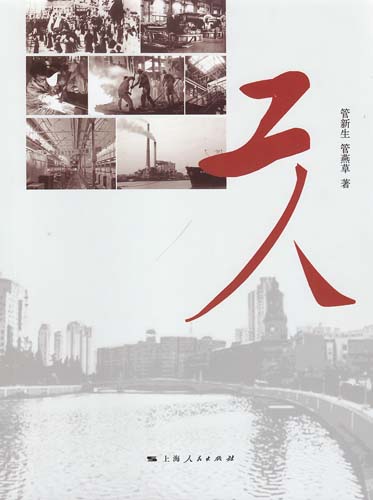

在上海文学的创作中,工业题材的创作长期以来处于弱势,周而复的《上海的早晨》、艾明之的《火种》和工人作家群胡万春、费礼文、唐克新、仇学宝、毛炳甫、陆俊超等的创作,成为上海“十七年”文学的亮点,此后,上海文学创作中鲜有引起关注的工业题材的作品问世。管新生、管燕草父女“双管齐下”,立意以文学样式为中国工人写史立传,创作了长篇小说《工人》三部曲。小说以近百万字的篇幅,通过武氏家族从苏北小镇到上海谋生的三代工人的人生故事,展现出上海现代工业萌生、发展、转型的百年轨迹,在中国革命曲折发展的背景中,生动地塑造了三代上海产业工人的形象,延续了上海“十七年”工业题材创作的传统,成为一部值得关注的作品。 在上海文学的创作中,工业题材的创作长期以来处于弱势,周而复的《上海的早晨》、艾明之的《火种》和工人作家群胡万春、费礼文、唐克新、仇学宝、毛炳甫、陆俊超等的创作,成为上海“十七年”文学的亮点,此后,上海文学创作中鲜有引起关注的工业题材的作品问世。管新生、管燕草父女“双管齐下”,立意以文学样式为中国工人写史立传,创作了长篇小说《工人》三部曲。小说以近百万字的篇幅,通过武氏家族从苏北小镇到上海谋生的三代工人的人生故事,展现出上海现代工业萌生、发展、转型的百年轨迹,在中国革命曲折发展的背景中,生动地塑造了三代上海产业工人的形象,延续了上海“十七年”工业题材创作的传统,成为一部值得关注的作品。

在《工人》中,管氏父女采取了革命史和家族史相结合的叙事结构:第一卷 《天之光》(1906—1930),以农村青年武家根到上海当工人逐渐成长为共产党员的经历形成主要情节,中共“一大”、五卅运动、上海工人三次武装起义、“四·一二”政变等成为背景和脉络。第二卷 《地之光》(1930—1949),以武家根的儿子武伯平进入远东机械厂成长为技术工人为主要情节,日本人的严酷统治、太平洋战争的爆发、“八·一三”战火的燃起、日本战败投降、上海工人第四次武装起义、上海解放等成为背景和脉络。第三卷《人之光》(1949—2011),以武伯平的儿子武小武出任远东厂厂长使企业成功改制转型为主要情节,国企改革、工人下岗、下海热潮、股份制改革、工厂兼并、引进外资、数字产业等成为现代工业发展的脉络。小说在以革命史为经、以家族史为纬中,生动展现了上海现代工业发展的百年历程,也勾画了中国工人队伍发展壮大嬗变的历史轨迹。

小说中武家根、武伯平、武小武的形象,在不同时代不同经历中,展现出鲜明的个性特征。武家根在苏北老家读过私塾、习过武,他到上海寻找亲生父亲,进工人夜校学习,当码头工人拒绝搬运鸦片,接受秘密的军事训练,进船舶机修厂成为技术工人,后加入中国共产党,参加了上海工人第一次武装起义。武家根质朴稳重,重情谊、有血性,在大上海的革命洪流中成长为工人阶级的先锋分子;武伯平因家乡大灾荒逃难至上海,邂逅远东机械厂老板罗格,从而进入远东机械厂,做了“车刀王”钱玉堂师傅的关门徒弟,成为技术一流的工人。他偷运军用物资给新四军,投身上海工人第四次武装起义,在积极参与护厂斗争中迎接解放。武伯平有智谋、敢斗争,在与日寇的斗争中成为抗日的中坚力量;武小武是武伯平的二儿子,初中毕业去了北大荒生产建设兵团,曾任农场的场长,后“顶替”进了远东机械厂,直至担任厂长。在国企改革中他先让哥哥武大武下岗,在企业兼并中他以开发创意天地园区的构想兼并了江东厂,后因情人出卖而被解除了职务,但他东山再起担任了远东数字产业集团总长。武小武精明果敢,有野心、有计谋,在改革开放中成为现代化企业的管理者。三人的人生轨迹,映现出上海现代工业发展的百年历程。

《工人》 在史诗式的结构中,融入了通俗文学的元素,如武打、暗杀、艳情、侦探、枪战、婚外恋、官场争斗等,增强了小说的可读性。爱恨情仇成为小说叙事的主要张力,作品中的主要男主人公大多徘徊在情感的两端:武家根与工人夜校老师夏秋莲相恋,却与亡妻红姑之妹红英结婚; 武伯平与钱师傅之女钱小妹相好,却与乡下妹子张玉兰成婚; 武小武与忻玛丽结为夫妻,却与生产建设兵团战友甄美丽有染; 武大武与陆小凤为夫妻,却与文学青年蓝月亮幽会,这种具有通俗小说色彩的男女情感描写,使作品更为引人入胜。该小说也融入电视剧剧本的手法,在场景中展开人物间的冲突,以戏剧化的情节构成作品的基本故事,突出人物之间的对话,减少人物的心理描写,使作品增强了通俗意味。

管氏父女立意为中国工人写史立传,是一项十分艰巨而浩大的工作,他们在梳理上海百年历史脉络的基础上,回眸中国现代工业发展的轨迹,寻找可代表都会上海的诸多空间,将武氏家族的爱恨情仇故事融入大上海繁华而缤纷的背景中,刻画出富有个性的三代工人形象。虽然过多的通俗色彩、电视剧手法的采用、某些巧合的情节,影响了作品的艺术韵味,但从总体上看,《工人》仍然成功地展现了上海现代工业发展的百年历程。

|