|

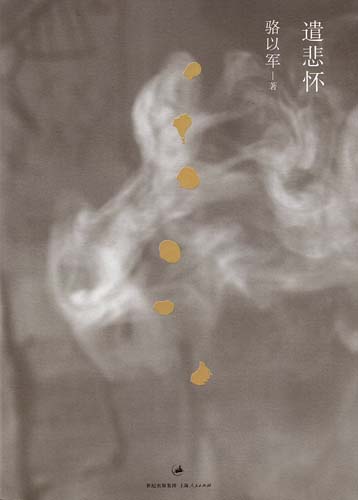

夜读骆以军的《遣悲怀》竟至失眠。起来找烟,找打火机,遍寻无着,于客厅中枯坐,竟至把远处的一灯看如月。好久没有这样的阅读体验了。我想是那种弥漫于字里行间的生命痛感击中了我。细细想来,三百余页的整本小说,说的也就两个字:别死。骆以军——这个讲故事的人——就如同《一千零一夜》里的山鲁佐德一般,用一个接一个的故事不断地让时间回溯、冻结、纠缠、穿梭。每一个时间的节点上,他都在拖延死亡的到来,说着“你听我说,我说个故事你听。” 夜读骆以军的《遣悲怀》竟至失眠。起来找烟,找打火机,遍寻无着,于客厅中枯坐,竟至把远处的一灯看如月。好久没有这样的阅读体验了。我想是那种弥漫于字里行间的生命痛感击中了我。细细想来,三百余页的整本小说,说的也就两个字:别死。骆以军——这个讲故事的人——就如同《一千零一夜》里的山鲁佐德一般,用一个接一个的故事不断地让时间回溯、冻结、纠缠、穿梭。每一个时间的节点上,他都在拖延死亡的到来,说着“你听我说,我说个故事你听。”

《遣悲怀》的叙事策略就是延宕的艺术:一个男人不停地述说,以拖延终将到来的死亡的结局。小说的本事则是:1995年,女作家邱妙津在巴黎自杀身亡,翌年出版遗著《蒙马特遗书》。骆是女作家的生前好友,《遣悲怀》这个小说,形式上即是他写给邱妙津的九封长信,如同作家所自述,“在童话中,王后用讲故事的方式拖延国王的屠杀,我则是用讲故事的方式定焦她(邱妙津)自杀的一瞬间。”

九封长信——其间穿插《运尸人》、《产房里的父亲》等几节——如同招魂的九歌,于生死两隔间诉说着关于爱和死亡、时间与伤害的种种。诚然,死者长已矣,但于无知的时间中,故事难道不是抵挡死亡永劫的最后一道堤坝?

他喃喃低语着,人生初年与女生交往的点滴回忆;与妻子一起被困在银行大厦里的惊惶经历(同样的经历又发生在一家星级饭店里,繁复的楼层,有许多走廊、房间、商店和不透光的死角:死亡的意象隐藏在各个角落);他虚拟了一场场与死者的对话,谈论三岛、川端、太宰治(“我们对他们的死状亲昵又熟悉,像曾为之擦洗尸体的亲人”)。他描绘梦境,描绘如同水族箱一般发光的房间里的裸身的父母和女儿,他让时光回溯到那些个被定格锁住的咖啡屋,那些个画面,那些个下午,在独白式的喋喋不休中,仿佛时光汹涌,并发出巨响……

而小说整个叙述的调子也是这般悲情的倾诉,如同下面这个典型的长句子:“我要怎样哭泣着将您那已被剪刀戳刺剪开的前胸、肋骨还有破掉萎缩的心脏,从那最后房间死亡现场一块碎片一块碎片地拾起缝补,才能继续这样的谈话?”

那是怎样的悲恸哀鸣啊!

那许多暗花掐丝的细节,闪落在消逝的时间的皱褶里的,于这种低语中一一浮现。骆以军认为,寻找回这些细节,正是生命的意义之一端,也是他作为一个作家的职司所在。“时间的召唤是有意义的……即便是,那些伤害,那些像强酸一样腐蚀过我们的记忆。我有时将时间喊停,不可思议地反复回旋,细细凝视。”他发现:死亡与时间可以互相在赋格的关系里缠绵泯灭。他给自己的这一写作行为定性为:喃喃低语的守尸人,不让时间的狼群扑噬女孩的尸身,他担心,如果他停止了说话,如果他困乏睡去,它们就会扑跃而上。是以,写作成了他的苦役。

作为小说家的骆以军自坦为“外省第二代”,较之大陆同时代作家,他的写作呈现出了一种我们略感陌生的、异质性的光泽。十多年前,王安忆在谈到大陆和台湾小说语言的区别时说到,大陆小说语言多口语化,又带有极强的地域特征,更加方言化和俗语化,台湾小说语言则是汉语技术化,即语文化和书面化。读《遣悲怀》,当对骆以军这一茬作家“文字的幻术”有所领略,如果说大陆小说多以故事为指归,来自台湾的骆以军的小说则似乎是居住在语言内。他的这种极具风格化的叙事语言,被媒体人梁文道戏称为“新文言文”,梁文道说盖因内地小说语言多受左翼文艺之影响,视语言为工具的功利主义,而台港无此拖累,因此更多语言的自觉,此一说法或可聊备一格,以资大陆作家修正写作坐标。

如果说死亡是一种罪愆,在《遣悲怀》中,骆以军勇敢地把自己放到了最黑暗、无光照耀的地方,他凭借自己的手艺,正面迎接了虚无。“在某个无知的时光,喊停了一片银杏叶,汗流浃背地钻研把时间喊停的技术。”——这,是小说家自况,也是写作的秘密。

|