|

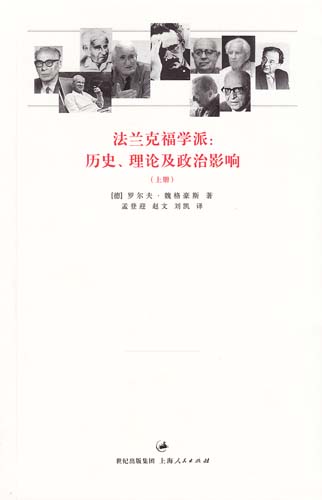

“法兰克福学派”和“批判理论”:这些词汇不仅能让人想起社会科学中的某种范式,而且它们还能让人联想起从阿多诺、霍克海默、马尔库塞和哈贝马斯等人开始的一串名字,以及与之相联系的1960年代的学生运动、“实证主义论争”,还有文化批评——也许还有德国流亡者、第三帝国、犹太人、魏玛共和国、马克思主义和精神分析。显然,这里涉及的不仅仅是一个思想流派,不仅仅是一段学术史。 “法兰克福学派”和“批判理论”:这些词汇不仅能让人想起社会科学中的某种范式,而且它们还能让人联想起从阿多诺、霍克海默、马尔库塞和哈贝马斯等人开始的一串名字,以及与之相联系的1960年代的学生运动、“实证主义论争”,还有文化批评——也许还有德国流亡者、第三帝国、犹太人、魏玛共和国、马克思主义和精神分析。显然,这里涉及的不仅仅是一个思想流派,不仅仅是一段学术史。

第一代和第二代批判理论已经成为了一个习惯性的提法,人们已经习惯于将老一代法兰克福学派和70年代后由之发展而来的新一代相区别。这使我们至少在一开始就能推迟对法兰克福学派的后来发展及其连续性和非连续性等问题的讨论,便于给学派确定一个时限,从而不使之过于模糊。本书以阿多诺的谢世为时限,他是老一代批判理论的代表人物,在法兰克福和社会研究所中都非常活跃。

“法兰克福学派”的名称是1960年代由局外人贴上的标签,但是最后阿多诺本人也非常自豪地使用了这个名称。一开始,这个名称指一种批判社会学,它将社会视为一种对抗的总体性,那时这种社会学还没有将黑格尔和马克思排除在它的思想之外,而是相反自视为它们的继承者。但是这个标签很长时间以来已经变得庸俗且无所不包。马尔库塞在媒体上声名远扬,和马克思、毛泽东以及胡志明一道成为了造反学生的偶像,这也给法兰克福学派赋予了某种神话般的地位。1970年代早期,美国历史学家马丁·杰伊(Martin Jay)让这种神话返回了地面,返回了其历史事实的基础,而且澄清了“法兰克福学派”标签后面究竟有着怎样复杂的实际情况。然而标签本身长久以来已经成为了它所标示的思想的影响史不可分割的一部分。而这个影响史已经超出了我们在严格意义上讨论一个“学派”的范围。

这里有一些所谓“学派”的某些典型特征,有些比较固定,而有些则是暂时的,或者仅仅出现过几次。它们是:

1、 一个研究机构:社会研究所,在整个时期内它都存在着,即便有时候是以化整为零的方式存在着。

2、 一个思想上的超凡(charismatic)人物,对新理论范式抱有信心,能够,也愿意和够格的学者合作:马克斯·霍克海默作为一个“管理型学者”经常提醒他的同伴们意识到,“理论”的未来发展就掌握在他们这些被拣选的几个人手中。

3、 一份宣言:霍克海默1931年就职演说《社会哲学现状和摆在社会研究所面前的任务》 。研究所后来一再回过头来重新领会这个演说,而霍克海默本人也一再援引这个演说,比如说在1951年研究所重新运作的庆祝典礼上。

4、 一种新范式:关于社会一般进程的“唯物主义的”和“批判的”理论。这种理论的典型特征就是哲学和社会科学的结合,将精神分析、叔本华、尼采、克拉格斯(Ludwig Klages ) 的理性批判和形而上学批判的某些思想系统地融入历史唯物主义之中。“批判理论”这个标签一直保留了下来,即便它的不同使用者对它有着不同的理解,即便霍克海默本人后来也改变了早先的“批判理论”观点。

5、 学派研究工作的杂志和其他出版物:《社会研究学刊》(Zeitschrift für Sozialforschung)。它的发行者都是素有声望的:先是莱比锡的Hirschfeld,后来是巴黎的Felix Alcan。

这些特征中的大多数只适用于研究所的霍克海默时期的头十年——即1930年代——和它的纽约时期。整个纽约时期在美国环境下,研究所可以说处在某种“辉煌的孤独”状态。只有霍克海默、波洛克和阿多诺在1949年到1950年返回德国。他们三个人当中,也只有阿多诺保持了理论上的多产,也只有他既出版旧东西也出版有新内容的著作。战后就不再有学刊了,继而代之的是“法兰克福社会学文丛(Frankfurt Beitr?ge zur Soziologei)”的系列出版物,它们不如早先的学刊有特色。霍克海默和阿多诺在1960年代开始时在这个系列中出版过一次他们自己的讲座和讲演的选集。

对我来说那里没有连贯统一的理论。阿多诺写些文化批评的文章,发表一些对黑格尔的讨论。他表现出了某种马克思主义的背景——就这些。

于尔根·哈贝马斯,1950年代晚期阿多诺在研究所的助手这样回顾。1960年代的确形成了“学派”的印象,但“学派”中既有阿多诺和霍克海默在法兰克福提出的社会学批判理论的思想,又有早先研究所在霍克海默指导下那段时期的极端社会批判、弗洛伊德-马克思主义的思想。

|