|

亨利·戴维·梭罗只活了四十五个年头。 亨利·戴维·梭罗只活了四十五个年头。

20岁离开哈佛之后,梭罗从事过多个工种。他一度住在作家爱默生的家中,因此深受柯尔律治、卡莱尔等人的著作影响,走上了超验主义之路。他28岁时进行了一项为期两年的实验,也就是移居瓦尔登湖畔的次生林,尝试一种简单的隐居生活。这一实验当时籍籍无名,日后却众所周知。

事实上,梭罗有生之年可谓“落魄”,爱默生所谓“思想上与肉体上的独身汉”并不虚妄。他只出版了两本书,《康科德河和梅里麦克河上的一星期》与《瓦尔登湖》,前者写于瓦尔登湖畔的小屋,自费出版了1000本,只卖出了100余本,剩下的不是送人了就是成为自己的藏书,可谓惨败;至于后者,尽管在日后为梭罗赢得巨大声誉,但1854年出版之际更多被认为是一本模仿之作。至于梭罗本人,在当时也普遍被视为爱默生理念的一名追随者而已。

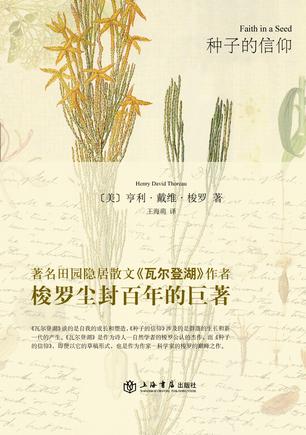

30岁那年,梭罗结束在瓦尔登湖的实验,回到了自己的家乡,开始在康拉德镇的农夫生涯,行走于乡间十多年,始终兴致勃勃地观察森林与田野,据说他身后留下了 9000页的原始笔记和植物学日记。《种子的信仰》一书就是这一阶段的手稿,主要汇集了作者留下的354页《种子的传播》手稿和631页《野果》手稿,其中的思考可谓其一生的总结,尘封百年之后,终于得见天日。

然而,今天梭罗还在被记忆,更多在于《瓦尔登湖》,其实这更多是作为诗人与隐者的梭罗而已,作为科学家的梭罗或者瓦尔登湖之后的梭罗则被遗忘了,事实上,这可能是梭罗思想的成熟期,正如他自己所言:“当我离开瓦尔登湖时,又获得了几次生命。其中一条便是科学的生命。”在生前,梭罗并不总如同今天这般享受如许荣光:思想家、散文家、诗人、自然主义者、改革家、哲学家、废奴主义者……如此诸多称谓都是后来者徒然的向往,寂寞身前倒是更符合实情,土地测量员、园丁、抗税者、不去教堂的禁欲主义者等等身份更符合他的邻人的视角:孤独而又古怪。然而,对于梭罗作为科学家的忽略,也不能说是一种遗憾甚至无意识的误读。

台湾学者陈长房在《梭罗与中国》中曾经引述研究表示,梭罗的文学类型分为《鲁宾逊漂流记》类型、《格列佛游记》类型、《天路历程》类型以及《赛恩伯理的自然史》类型。前三者比较好掌握,也是我们熟悉的类型,分别代表人类脱离社会而自给自足的生活挑战、有对现代文明不公义控诉的象征以及回归心灵的历程等等,而最后一种,也就是《赛恩伯理的自然史》则最为特别也最容易被遗忘,这是“糅合博物学的田园札记”,《种子的信仰》可谓其中代表。

于是,在油松、白杨、加拿大蓟、桦树的着迷对话之中,梭罗从田野出发,游走引述于《北美森林史》、《美国鸟类学》、《植物史》、《农事诗》等典籍,带着再度认知与重新命名的喜悦。他感叹“自然中最渺小的事物最卓越”,正如爱默生所观察到的,梭罗“似乎有一种思想萦绕于心,以为当代的科学自命它是完美的,而他却发现那些有名的科学家忽略了某一点,没有鉴别某一种植物种类,没有描写它的种子,或是数它的花萼”。由此,梭罗的注意力也诗意而科学地引导到自然的载体:种子,从种子的传播看到了自然的脉络。

种子从来不仅仅是种子,《圣经》中说:“一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。”对于梭罗而言,种子也有着启示的意蕴:“种子不仅意味着生与再生。每一种植物都能在每一粒种子里重生。每一天是创造日,也是再生日。”

这段话让我想到台湾作者朱天心对于女儿教育的心得:“你尚且不知老天交给你的是颗什么种子时,你就二话不说在它才要绽开枝丫时就忙着拿起剪子把它修剪成和其他行道树一模一样,万一,万一它是株高可数丈的水杉呢?或美丽的牡丹?或一茎自在的小草?所以这并非矫情,我们觉得能做的就只有找个有阳光雨水之处,松松土,除除草,埋下种子,保持关心、好奇、宽容,和想办法欣赏吧。”从这个意义而言,种子也是一切的源头,可谓自然与生命的钥匙,教会我们等待以及敬畏。

|