|

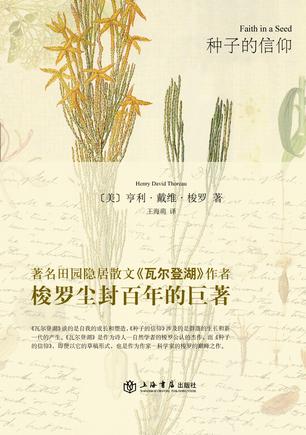

身为田园诗人,梭罗在1854年出版的《瓦尔登湖》中倡导的回归自然的生活方式,一直以来都被认为是最好的隐居指南;而他科学家的身份也被持续忽略了一百多年。1847年,在结束瓦尔登湖两年的隐居生活后,他回到自己的故乡康拉德镇,沉迷于阅读森林和田野的语言,在此后的十余年间留下了长达9000页的原始笔记和植物学日记。《种子的信仰》一书汇集了作者留下的354页《种子的传播》手稿和631页《野果》手稿,取其精华,此次出版中文本,重新开启这位知名散文家不为人知的另一段隐秘旅程。梭罗说:“当我离开瓦尔登湖时,又获得了几次生命。其中一条便是科学的生命。” 身为田园诗人,梭罗在1854年出版的《瓦尔登湖》中倡导的回归自然的生活方式,一直以来都被认为是最好的隐居指南;而他科学家的身份也被持续忽略了一百多年。1847年,在结束瓦尔登湖两年的隐居生活后,他回到自己的故乡康拉德镇,沉迷于阅读森林和田野的语言,在此后的十余年间留下了长达9000页的原始笔记和植物学日记。《种子的信仰》一书汇集了作者留下的354页《种子的传播》手稿和631页《野果》手稿,取其精华,此次出版中文本,重新开启这位知名散文家不为人知的另一段隐秘旅程。梭罗说:“当我离开瓦尔登湖时,又获得了几次生命。其中一条便是科学的生命。”

提起梭罗,第一反应往往是《瓦尔登湖》。20世纪90年代初此书首次在大陆出版时,文艺青年几乎人手一册的盛况,现在很少能在其他作品上看到了。这部创作于1854年的梭罗代表作在他创作后的150多年间不断引发阅读狂潮,书中回归自然的生活方式一直以来都是最好的隐居指南:不明所以的人免不了向往,本已不乏陶潜基因的人更是趋之若鹜,著名的海子甚至连去卧轨,都要随身带上一本《瓦尔登湖》。

作为田园诗人和散文家的梭罗声名大噪,而他的科学家身份也被持续忽略了一百多年。现在回看,其实他在瓦尔登湖隐居的岁月只有两年,离开瓦尔登湖后,他来到左近的故乡康拉德,沉迷于阅读森林和田野的语言。他在雪地里丈量松籽与松籽之间的距离,观察松鼠家族采集松果和剥皮的拿手好戏,听樱桃雀在黑樱桃树上唱出非凡的音乐……隐居者梭罗摇身一变称为农夫梭罗,他不止一次地对朋友说:“树林里的任何生长都令人愉快”,像是忍不住其中愉悦。

但你千万不要以为这只是田园爱好者诗意的路过或是短暂停留,梭罗可谓是第一位受达尔文自然进化论影响的盎格鲁—萨克逊野外生态学家。从1852年到1862年的十年间,他积累的原始笔记和植物学日记长达9000页,像遗传学鼻祖孟德尔研究豌豆一样无微不至地关照附近每一种植物每一天的变化,力求用8~10年的详细数据得出精准的事实。风雨无阻的田野考察并不像文人想象中那样浪漫唯美,梭罗甚至为此付出了生命——1860年他在外出记录新近砍伐的树木年轮时感染了风寒。最终恶化为肺结核,于1862年病逝。

梭罗说:“当我离开瓦尔登湖时,又获得了几次生命。其中一条便是科学的生命。”在康拉德,他留下了354页的《种子的传播》手稿、631页《野果》的手稿,终于在尘封百余年后,被汇集成《种子的信仰》一书出版。故事从一颗油松的果实开始,渐渐蔓延到白桦、红枫、黑白柳絮。我们听梭罗一路讲述森林的故事,看他引述著名的《北美森林史》、《美国鸟类学》、《植物史》和维吉尔的《农事诗》,发表关于动植物共利共生的洞见,体验着他面对土地时表现出的准确与优雅,惊叹于他细致的科学观察和对语言的诗意掌握……在阅读的过程中逐渐被感染:“自然中最渺小的事物最卓越”,几乎要忽视故事将以怎样的方式收尾,却在阖上尾页的那一刻发现,康拉德的野外已经蔚然成林。

28岁时隐居瓦尔登湖的梭罗曾说:“我来到这片树林是因为想过一种省察的生活,去面对人生最本质的问题”,他在那里不仅博览群书,还开垦了一公顷的广阔土地,种各种蔬菜瓜果,吃不掉的就拿去卖。与大多数人想象中的单调生活相反,梭罗常常进城,每天漫步四个小时以保持精神饱满。而在盛年的田野考察中,他又为自己找到了最好的沿途旅伴:植物,以及植物的核心:种子。在达尔文甫出版《物种起源》(1859年)的时代,对世界本源的热情日渐萌发,而梭罗从爱默生那里继承来的先验主义,也由之找到了载体。他说:“种子不仅意味着生与再生。每一种植物都能在每一粒种子里重生。每一天是创造日,也是再生日。”

然而他终究又是一个个人主义者,从他对田野考察地点的选择(家乡小镇康科德)、考察方式(独自漫步)和记录载体(私人日记)无不显示出这一倾向。他常说:“如果不是镇里的人询问我的生活方式,我并不想用自己的事打扰读者们的注意力”,但他的持续行走,还是引起了人们的注意,“种子的传播”的真相,在经过百余年的荡涤后,终成“种子的信仰”,引领路人,去寻找自身的内核。

|