|

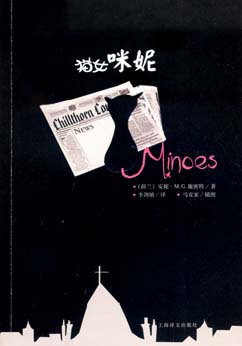

说到童话,人们多半会想到德国的《格林童话》、丹麦的《安徒生童话》、瑞典的《长袜子皮皮》。荷兰的《猫女咪妮》与它们相比,毫不逊色,而且具有更多的当代生活色彩。 说到童话,人们多半会想到德国的《格林童话》、丹麦的《安徒生童话》、瑞典的《长袜子皮皮》。荷兰的《猫女咪妮》与它们相比,毫不逊色,而且具有更多的当代生活色彩。

童话一般都有一个吸引人的有趣故事,《猫女咪妮》的故事发生在一个小镇。当地报纸的记者狄博思因为采访不到报馆老板感兴趣的新闻,面临被辞退。他在街上行走,突然看到一条大狗对着一棵大树吠叫。他抬头看,原来树上躲藏着一个金发碧眼的女孩。好心肠的狄博思帮助那怕狗的女孩从树上跳下地。当晚,这个蒙蒙雨夜,狄博思在自己租来充当宿舍的小阁楼里,竟然发觉那金发碧眼的女孩正在他冰箱边的垃圾桶里翻找着什么,她的衣服被雨淋得湿透,可她的嘴居然还叼着一根大大的鱼骨头。那模样,恰如一只无家可归的流浪猫……这个叫咪妮的女孩的身世,承前启后,展开了故事的情节脉络,诱惑着少年读者的阅读兴趣。同时,当代社会的生活场景,也与文学想象一起,在《猫女咪妮》中共同编织一个又一个悬念。

童话赋予人们的是形象思维的启蒙,它放任想象力奔驰在故事的天地里,少年朋友一旦沉浸在童话作者设定的情节里,就能自然而然地从真实和虚构的交汇中,诱发出区分真善美与假恶丑的道德判断。然而,现实生活中,非黑即白,善恶分明的界限通常极其模糊。况且,那些传统童话故事中设置的“王子和公主”的世界,与人类进入的21世纪,时间空间的距离日趋遥远。尽管人们可以说优秀的童话具有永恒的魅力,然而,对于童话的主要读者少年儿童而言,与他们日常生活环境相似的场景里发生的故事,会更有趣,同时也更能激发想象力的发展,以及思维能力的扩展。《猫女咪妮》正是如此展开情节的:在这个故事中,猫变成了人固然是文学想象,然而这只猫是吃了生化科研所垃圾箱里的东西,才变成人的,不仅使文学想象具有科幻的现实落脚点,同时,又诱发少儿读者思考科研发展可能产生的“双刃剑”作用。伴随《猫女咪妮》故事情节逐渐现身的,还有动物保护、化工工业发展与居民生态环境的矛盾、驾车撞人后逃逸、收买人作伪证……如此等等的当代生活中涉及社会道德的问题,一一形象生动地展现。如何将传统童话的惩恶扬善,赋予当代社会生活的现实意义,在这点上,《猫女咪妮》做得极其出色。

恐怕正因为此,《猫女咪妮》才能获得荷兰儿童文学“银石笔奖”,其作者、荷兰著名儿童文学女作家安妮·施密特也获得了当代世界儿童文学泰斗、瑞典作家林格伦颁发的国际儿童文学最高奖安徒生奖。

|