|

有一种最常见的系列图书是名作家曾出版过的作品系列,此类图书的营销重点首先在于如何与市场上现有版本图书相区别,如何翻新挖掘出新的卖点。同时作为系列书,第一步选择哪几本推出,分几步推出等出版节骤更是颇有讲究,可以视之为渠道营销的重头戏。 有一种最常见的系列图书是名作家曾出版过的作品系列,此类图书的营销重点首先在于如何与市场上现有版本图书相区别,如何翻新挖掘出新的卖点。同时作为系列书,第一步选择哪几本推出,分几步推出等出版节骤更是颇有讲究,可以视之为渠道营销的重头戏。

2005年7月,上海译文出版社隆重推出了包括《广岛之恋》《情人》在内的“玛格丽特·杜拉斯作品系列”(以下简称系列)的7部作品。1年内,印量最高的接近10万册,最低的也超过了1万册,平均每本销量都超过了2万册。2006年5月,上海译文出版社又推出了该系列的四部作品,1个月内,首印量1万余套均已发完,各地陆续要求加印。此后还要陆续推出杜拉斯涵盖小说、随笔、戏剧、电影剧本等多种体裁的20余部作品。

早在1980年代,杜拉斯的《情人》等作品就在国内零散出版过。2000年前后,更是掀起了一阵杜拉期作品出版的高潮,涌现出了十多个版本的杜拉斯文集。为什么在市场版本如此繁多的情况下,上海译文出版社还会重点推出杜拉斯系列呢?他们的营销从哪做起,观念上又有何创新呢?在实际操作中又有哪些经验和反思呢?

如何翻新系列书卖点

法国女作家玛格丽特·杜拉斯是被王小波、孙甘露、安妮宝贝、赵玫等中国当代作家推崇备至的人物。更多的中国读者认识杜拉斯是因为根据杜拉斯小说改编的电影《情人》和《广岛之恋》,也因此,杜拉斯与昆德拉、村上春树和张爱玲并列为小资读者必读作家的女作家。尽管市面上已有十多种版本的杜拉斯作品,但译文社认为,市场上仍然缺乏一个权威、全面的杜拉斯作品的版本,因此,考虑从全面梳理杜拉斯作品的中文版权的角度,推出一个名著系列,仍有空间。

不过,为了与以前版本的杜拉斯作品相区别,策划者还是费了一番心思。首先是读者定位,上海译文出版社总编助理赵武平说,译文社希望把该系列做成一个时尚版本,“让小资一看就喜欢、就想把玩和收藏”。

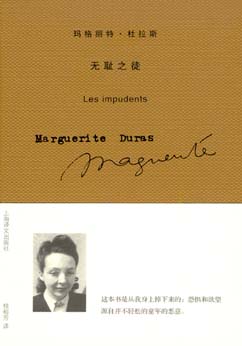

以往国内出版杜拉斯作品时经常把几篇文字较少的作品合成一本的形式,译文版则参照法国的出版形态,无论是几万字的作品还是几千字的作品,都会做成单一作品成书的系列。而翻译力量则汇聚了王道乾、桂裕芳、谭立德、施康强、王东亮等名家的译作,力求做到版本的权威性。该系列的整体装帧设计由香港著名平面设计家陆智昌完成,封面特选瑞士宏泰系列纸张,多种粉色调,这种纸常用于包装袋等产品的制作,手感细腻,时尚环保;内页采用小32开本、纯质纸张印制,整体呈现典雅韵致。这样体现了系列的统一性,而单品种书的设计差异体现在内文插页、腰封均附杜拉斯不同时期照片。这些照片拍摄年代与各部作品创作年代相符,表现了杜拉斯创作时的状态,也起到资料的补充作用。

把握出版节点树立示范效应

该系列包括杜拉斯的小说、戏剧、随笔、电影剧本等,改变一本书涵盖作者几篇文章的文集形式,拥有大约三十个品种。正如赵武平所说,系列书营销最大的问题就是由于出版时间太长,导致读者“忘了”“烦了”。因此,如何整体规划,分批推出这一系列呢?

译文社在选择何种作品先后出版、分几步推出等环节上下了大功夫。用赵武平的话说是“给每一批作品设计一些值得媒体关注的话题,从而保持大众对于整个系列的关注度”。

该系列的第一次亮相是在 2005年7月上海书展期间,用最具知名度的《广岛之恋》《情人》等来带动首批7部作品的销售。赵武平说,为了避免冷场,系列书第一批推出的品种不能是大家都不熟悉的作品。对发行方来说,图书在没有形成销售前,很难让他相信图书有确切的销售实力。而图书选在上海书展期间上市,一是表明该系列图书是出版社今年的重点书,二也可以借其在上海书展期间的销售数据表明销售能力,起到举一反三的示范效应。而在上海书展期间,该系列图书一直盘踞在销售排行榜上,出版2个月即加印,用更有信服力的销售数字对内对外彰显了图书的影响力。

该系列的第二次亮相是2006年5月全国书市期间,出版社又推出了《无耻之徒》《爱》《中国北方的情人》《琴声如诉》4部作品。《中国北方的情人》是《情人》的子母本,在很多情节和写法上与《情人》一书互相对照,引起了媒体的报道兴趣。再加上之前系列图书销售的良好表现,各经销商对图书的销售表现出了极大的信心。该书在1个月内,各书首印量一万余册均已发完。

该系列的第三次亮相将于2007年1月全国订货会期间进行。据透露,该书将围绕《物质生活》等书展开对杜拉斯系列的营销。另外,近期杜拉斯去世后,法国新发现她的四个私人创作笔记本,其中有大量童年记录、未曾发表的短篇小说和创作手稿等,译文社准备与法国同步出版“战时笔记本”,以此作为又一个新闻点,吸引媒体和读者关注。

|