|

移民的沧桑足迹 记者:我还没有忘记,早在十多年前,你曾到我就读的大学作过一次文学演讲。那天,你曾说过这样一句话:“上帝赐福的标志,就是人的事业成功。”正如你后来信仰上帝一样,你最近几年文学创作的成就,首先是以“边疆人的灵魂倾诉”的姿态出现的,这恰恰是一个有力的视角。我首先要问的问题是,进入一种心境和状态之后,写作本身的倾诉欲望,是不是优于一切现实欲望方式?你是否有这样的个人经验,在写作时必须服从特定的历史领域与文化背景,为描绘边疆人的生存状态,需要集中精力,并负有做出某种成果的责任,这就使作家不能丧失责任感,否则可能有严重的后果。 移民的沧桑足迹 记者:我还没有忘记,早在十多年前,你曾到我就读的大学作过一次文学演讲。那天,你曾说过这样一句话:“上帝赐福的标志,就是人的事业成功。”正如你后来信仰上帝一样,你最近几年文学创作的成就,首先是以“边疆人的灵魂倾诉”的姿态出现的,这恰恰是一个有力的视角。我首先要问的问题是,进入一种心境和状态之后,写作本身的倾诉欲望,是不是优于一切现实欲望方式?你是否有这样的个人经验,在写作时必须服从特定的历史领域与文化背景,为描绘边疆人的生存状态,需要集中精力,并负有做出某种成果的责任,这就使作家不能丧失责任感,否则可能有严重的后果。

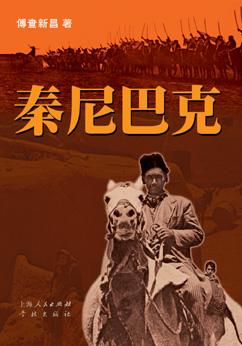

傅查:没错。我所写的是最敏感的题材。移民问题不是一个孤立的、封闭的问题壁垒,如果作家不去反映这个问题,它不会自呈自现,自行解决问题,它也需要存在论的支持。特定的环境和写作领域,还使作家进入一个责任系统。有规律的写作方式,或许是最具有普遍效力的。从道德和社会良知来看,那些有足够的社会责任感的作家,无疑是成果最佳的。我们都是边疆移民的后代,我们的先人为我们承担了太多的不幸,他们的苦难,最适合我们来大写,而且最能阻止我们的不良幻觉。通过宏观思考,我经常能回到上帝的戒律所规定的秩序中,使我的自由服从道德和现实的法规。作家的想象力不应受到否定,绝对不能排除作家的一切幻想活动,因为作家与激情、欲望以及各种幻觉有联系。显然,研究什么样的作品是永恒的,什么题材最符合我的智慧和倾诉的东西,就能最有效地浓缩写作的无节制自由,并使我去发现自己的各种责任。大众化叙述和前卫作家为版税而写作的各种现象,为我提供了最有益的研究科目,可以用来调动处于麻木状态的大脑。在《秦尼巴克》的写作过程中,写作不再具有任何道德意义,不仅要排除一种强加的道德控制,如果限制我的创作自由,使我服从秩序和承担责任,那么我唯一的创作目的,就会陷于过度谨慎,丧失自由的想象力,而现实仅仅能在表面上限制这种自由写作。

记者:比起你以往的长篇小说,《秦尼巴克》成功地再现了边疆地区的世事沧桑,正如陈忠实所说,你用深刻而同情的人文态度,洞察了人类共同的生存焦虑。更有效的是,我刚才所说的“边疆人的灵魂倾诉”,在边疆人的思想中,一种移民情结尽管常常是隐秘的,但无疑在很大程度上,影响着我们的一般行为方式。这种移民情结,在我们进入一个新的交际圈时,具有一种特殊的清醒作用。在“文革”时期的人性禁闭中,边疆人也很容易受到观察,但是这种观察基本上不是观察边疆人的本质,而仅仅是观察他的粗鲁外表和显露出来的野性。这种情结,显然是借助于特定的历史文化,让边疆人对自身的内在现实作出有效的认知。因此,这种独特的心理行为,也就构成了一种深层次的认知行为。在《秦尼巴克》之前,我还没有读过这样特殊样式的小说,请问你怎样把握了普遍性问题的?

傅查:根据观察和思考,要从漫不经心的观察者,看来只是杂乱而偶然的一连串事件中,去寻找一种秩序来。每个人都有人性和野性,所以对人的观察至少包括一种相互性,就像照镜子一样,在自己身上看到自己即将面临的衰亡。而我这几年传达的是边疆历史的一个重要成分。《秦尼巴克》这个题材过于沉重,写不好就归于“民族血泪史”式的老生常谈,所以我采用了很轻的叙述话语,这种叙述方式比“重述”更加深入,但它的趣味性更少。这种叙述用在边疆人身上,用在我的叙述已经悄悄地有别于一些作家的理性叙述,并开始独立于理性的地方,寻找难以识别的边疆移民的沧桑迹象。一般读者不可能以任何方式对这种表达做出反应,因为他们纯粹是被我观察与体悟的写作对象,我好像是理性世界的一个新来者,一个迟到者。我用这种观察为思索中心,虚构了一整套人性故事。

记者:有人在网上说,《秦尼巴克》是2006年中国最好的一部长篇小说。你仿佛被邀请的客人,开始受到最好的款待,得到了陌生者应得到的各种关注。网上的那篇文章写得极其和谐愉快,几乎没有任何令人不快之处。你对自己的控制极其冷静。你的存在既奇特,又令人羡慕。从社会学的眼光来看,每一个社会都试图把社会适应或社会顺应,提升到某种程度。对历代边疆人来说,生存问题首先就意味着如何在自我和自然关系中,寻求某种有效的途径和行为,来确保生存活动的成功,而生存理解显现在生存活动的实际过程中。你如何解释《秦尼巴克》的奇特?

|