|

我是通过我父亲认识傅查新昌的。在我父亲眼里,傅查新昌是一个值得让人期待的具有探索精神的前卫作家,他的明晰和清醒,他的困惑和孤独,他的文学能力,是我们全家人都有目共睹的。在这里,请允许我在更抽象的精神领域里进行思想的冒险。他的长篇小说力作《秦尼巴克》为我们提供了解读人类生存焦虑的一面境子。即使他笔下的边疆移民在突然无望、困惑和孤独的一次自我存在的探险中丧生,但他们的坚执与精神是不会磨灭的。傅查新昌的特殊传达和全部思想,无论我们接受与否,也无论是他的诗歌和散文,还是他的小说和文学批评,只要我们想剖析他关注的人性因素和现实人事的某些荒诞属性,都应该参照边疆移民的生存状态来阐释他的审美意识。 我是通过我父亲认识傅查新昌的。在我父亲眼里,傅查新昌是一个值得让人期待的具有探索精神的前卫作家,他的明晰和清醒,他的困惑和孤独,他的文学能力,是我们全家人都有目共睹的。在这里,请允许我在更抽象的精神领域里进行思想的冒险。他的长篇小说力作《秦尼巴克》为我们提供了解读人类生存焦虑的一面境子。即使他笔下的边疆移民在突然无望、困惑和孤独的一次自我存在的探险中丧生,但他们的坚执与精神是不会磨灭的。傅查新昌的特殊传达和全部思想,无论我们接受与否,也无论是他的诗歌和散文,还是他的小说和文学批评,只要我们想剖析他关注的人性因素和现实人事的某些荒诞属性,都应该参照边疆移民的生存状态来阐释他的审美意识。

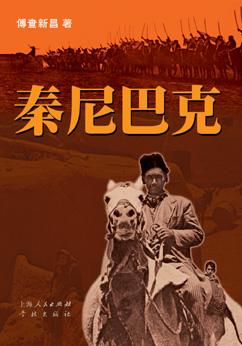

他的长篇小说《秦尼巴克》由上海人民出版社和学林出版社联合在第十六届全国书市推出后,立刻吸引了诸多评论家和众多读者的眼球,这标志着傅查新昌的先锋性、边缘叙述及卡尔维若式风格的正式确立。把握这部诗史般全景式的经典作品的精髓是困难的,因为这部小说人物众多,故事情节极其复杂,以及象征、隐喻、暗示和反讽,留给我们太多耐人寻味的文化符号,以至于我们无法用传统的审美标准对它进行走马观花式的解释。所以,任何一个理性主义者都不能全面涵概它所表达出的丰富内容和深刻思想。

边疆移民的一种不可名状的使命感 与《毛病》和《时髦圈子》没有两样,傅查新昌的《秦尼巴克》的创造和深刻寓意,同样在社会产生了巨大的冲击和恐怖,他的创造和表达是勇敢的,也是冒险的,透过他那典范的勇气,可以看出他为一种谨慎的勇敢,付出了文学探索的沉重代价。傅查新昌的叙述语言是后现代的,透过文本表层,让人感受到抽象而复杂的隐喻和象征,这种谨慎的人文态度,直到百年后还对人们有益,他给我们传达的是我们随时可以加以吸收的生存焦虑和人生经验。

华东师大教授、著名批评家吴俊说:“从《秦尼巴克》中,你能读到一股坚硬的边疆人承负生活的严峻和残酷,感受到世俗的人性冲突,悟出几代边疆人的忧患、孤独和坚执。在当代长篇小说中,还绝少看到这样不可屈服的精神,以史诗般的力量洞察移民的流动性使得一些底层的人进入高层的游戏圈,把原始的、魅惑的、感受丰富的人性,放在美丽的江南之外的边疆熏陶,使狂暴的力量转化为柔顺的爱情。更魅人的是,这本书以异常深沉的残酷之美,期待着有悟性的读者。”面对边疆人的死别、忧郁、修复、苦难、战争和世事沧桑,谁的心念轻如鸿毛,足以平静地接受真诚的衡量?他的叙述既没有过度场面的渲染,也没有主观的感情色彩,只有他注重的边疆移民的意识和肉体的实际经历,他的智力范围,一再表明个人经验的重要性,并用一种孤独的气质,向我们展示了人类固有的恐慌心态与生存焦虑。

当一个普通读者看到《秦尼巴克》时,他会有什么联想呢?也许他可以试试看,去问傅查新昌新疆近代历史真有这么复杂;或者问任何一个新疆人,他们看完《秦尼巴克》之后会联想到什么。他会发现大部份人的回答是消极的、反面的。这是因为整个社会已被误导,过分强调人际关系的重要性,人们的眼球一直被另一些光环所吸引,而忽视了傅查新昌的存在。这种文化气氛给不擅社交的傅查新昌,造成了不小的生存压力,甚至因而一个不朽的灵魂成长,长期不被文化权威们的发现。

对一般人而言,《秦尼巴克》的核心问题,就是诸多人性的问题,涉及到人与人之间的社会生活的对抗,或者可以说是困惑对抗困惑。傅查新昌为我们所作的最可贵的贡献,是把人性的苍白无力和荒诞属性体验到底的决心。在《秦尼巴克》里,一代又一代边疆男儿战死疆场,锡伯营成了寡妇营,而荣辱不惊的母亲们和妻子们,为我们承担了所有的灾难和不幸。安班家族被皇帝奉为“英雄家族”,这个无辜的英雄家族的消失,是一个国家的悲剧,而他们实际上对腐败的皇帝一无所知,只是代表着“边疆英雄”履行保家卫国的使命。出于生存的无奈,德英阿铤而走险,一生都奔走于他热衷于翻译的个人主义之路,而他的长子德光完全不知道自己究竟犯了什么罪,他激烈地表示抗议,甚至要求向英国外交官求助,但他最后从一个边疆英雄沦落为麻木不仁的酒鬼,并对一个美国记者说:“不,我现在不想国家的事了。”这是边疆人性格中荒诞自我的第一次表露,是个人的困惑被来自现实社会的困惑征服的一种消极表现,也是后来由据理力争到妥协退让的转变的伏笔。理想均衡的人,应该既可在人际关系里,也可在兴趣中求得人生意义,但他童年的经验、遗传因素和其他许多历史因素,在他寻找生命意义时,转向孤独和麻木。傅查新昌是用象征和寓意的方法表现边疆人所处的孤独与生存焦虑,人一旦有归宿,无论归宿社会还是集团,都会丧失自我价值的存在。

|