|

今年恰逢康德逝世200周年,福柯去世20周年。世界各国的许多机构、团体和学会都举办了各类隆重的纪念活动和大型的学术研讨会议来纪念伟大的德国思想家康德。而大家关心的话题则主要集中在实践伦理及战争与和平的问题上,这不仅从一个侧面反映了当今世界在人类生存方式和现实政治层面上所遭遇到的难题,也显示了康德哲学的持久生命力。相形之下,福柯纪念活动的声势就要小得多了。但这并不能说明这位几乎与我们同时代的法国人已经过时,相反,从某种意义上说,我们对于他的许多思想的认识才刚刚起步。 今年恰逢康德逝世200周年,福柯去世20周年。世界各国的许多机构、团体和学会都举办了各类隆重的纪念活动和大型的学术研讨会议来纪念伟大的德国思想家康德。而大家关心的话题则主要集中在实践伦理及战争与和平的问题上,这不仅从一个侧面反映了当今世界在人类生存方式和现实政治层面上所遭遇到的难题,也显示了康德哲学的持久生命力。相形之下,福柯纪念活动的声势就要小得多了。但这并不能说明这位几乎与我们同时代的法国人已经过时,相反,从某种意义上说,我们对于他的许多思想的认识才刚刚起步。

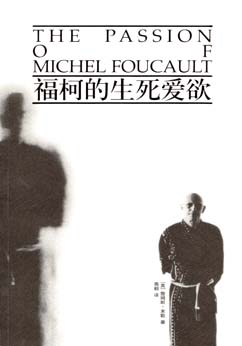

福柯的思想向来被认为是难以接近的,之所以如此,并不是因为他关于颠狂、死亡、艾滋病和施虐-受虐文化的话题的超前性,恰恰相反,正是由于这些本就根植于人类生存常态中的文化现象一直以来被有意识地遮盖和回避,导致我们在重新面对这些问题时不得不带着异样的目光。世纪文景社出版的詹姆斯·米勒的《福柯的生死爱欲》一书,在众多的关于福柯的研究性专著和传记中独辟蹊径,将福柯的个人的生活画面和他的思想学说结合在一起加以描述和阐释,向我们揭示了这位20世纪最重要的法国思想家或最具独创性的现代怀疑论者的“真实的个人身份”以及他那谜一般的“生活哲学”或“哲学生活”。

这部被萨义德称为“惊人之作”的作品,实际上既是一部关于福柯的生活传记,又是一部思想传记。在生平事迹、著作介绍、思想轨迹、政治事件、学术争论以及大量的轶闻传言等一系列话题的之中,有一处特别引人注意。那就是福柯的思想与康德哲学之间的关系,而这正是在一般的福柯研究中常常容易被忽略过去的地方。

按照米勒的说法,福柯实际上始终认为自己是某种康德主义者。乍一听,这似乎与福柯自命的现代犬儒的身份有点南辕北辙。但只要稍微深入了解一下福柯的思想进路和他终其一生所关注的根本问题,就不难发现,或从正面或从反面来说,康德哲学确实构成了他那奇特的思想探险的起点,并且自始至终成为他的一个难解之结。

康德曾将自己一生孜孜探索的问题总结为四个:我能知道什么?我应该做什么?我可以希望什么?人是什么?而这四个问题最终又可以被归结为“人是什么?”这样一个根本性的问题。晚年康德写了一部奇书《实用人类学》,试图回答这个问题。1960年,福柯提交给索邦大学的博士学位论文,除了那部众所周知的《颠狂与文明》之外,就是《实用人类学》的法译本和一篇长达128页打印稿的评论性文章。在文章中,福柯称康德的批判方法为哲学指明了它的自我实现的真正形式。在接下来的一部重要著作《词与物》(1966)中,福柯又断言,康德式的批判依然构成着我们思考的直觉领域的一个基本部分,而我们则总是在这个前提下思考。而在去世前不久(1984)为一本《哲学家辞典》所写的一篇文章中,福柯再一次把自己的作品归于康德的批判传统。

如果说围绕“自由”概念的层出不穷的新解和争议构成了西方思想史上自启蒙运动以来最重要的学术景观,那么“自由”概念同样也在不同的意义上构成了康德和福柯哲学思想的核心。对于康德而言,自由是其实践理性的出发点和归属,也是其整个哲学建筑学的拱顶石。但是,根据西季威克的解释,“自由”概念在康德那儿显然有两种不同的用法。简单地说,自由的第一种用法是一种消极的否定的用法,就是指主体有能力不受任何特定的观念及意识形态的控制,可以永远说“不”。自由的第二种用法则是一种积极的肯定的用法,即划定界限,自我立法。这主要是指道德立法。从某种意义上说,福柯所做的正是以一种激进的方式,将自由的第一层意义,即主体相对于任何欲望和控制的独立性,加以绝对化,同时否定自由的第二层意义。在福柯看来,自由意志是康德哲学的关键性概念,而康德将其导入普遍道德立法的领域,无疑是一个失策。真正的自由人,选择的决不是代表自由第二层意义的“正义”和“权利”,而是代表了自由第一层意义的“统治”和“权力”。任何在普遍立法名义下施行的正义或权利,都只是对控制和压迫的掩饰,因此监狱制度才真实地代表了现代社会中的强制形式(《规训与惩罚》)。所有这些必然导致对自由的压迫,因此唯有坚持第一层意义上的自由。

康德用道德的自我立法来为人的实践活动划定界限,这在福柯看来正是批判精神不彻底的反映。在他看来,自由的第一性要求冲破一切界限和规范,“越轨”或“越界”是必须的。自由的立法要求被转化为彻底否定性的自由意志。其实,康德本人早就洞见到了自由的两层含义的差别,并且也意识到了两者之间存在的错位必然将使其实践理性遭遇到无法解决的困难,这反映在他对于“根本恶”的看法上。他将这种“根本恶”称为出自人类自由意志的、无法避免的恶。当然,被称作战后尼采派的福柯是不会将这种康德意义上的恶看作根本恶的,对于尼采“超善恶”戒律的实践在福柯身上就表现为对于种种“越界”的“极限体验”。这种极限体验不仅反映在他的激进大胆的学说上,也反映在他那充满激情的个人生活上。

|