|

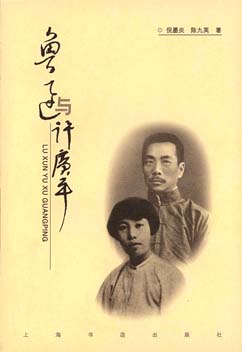

《鲁迅与许广平》出版后,一面受到广大读者的欢迎,一面风波迭起。《中国文物报》、《鲁迅研究月刊》、《人民日报》、《文汇读书周报》相继发表文章,风波不小。《太原日报》、《安徽文学》已开始对这次风波发表评论。本文想对风波中的一些问题谈一点看法。 《鲁迅与许广平》出版后,一面受到广大读者的欢迎,一面风波迭起。《中国文物报》、《鲁迅研究月刊》、《人民日报》、《文汇读书周报》相继发表文章,风波不小。《太原日报》、《安徽文学》已开始对这次风波发表评论。本文想对风波中的一些问题谈一点看法。

《鲁迅与许广平》在开笔之初,我和陈九英女士就对自己提出了“学术性与通俗性相结合和严肃性与趣味性相结合”的努力方向。学术性也就是科学性。我们尊重历史事实,注意汲取前人的研究成果。力争所写的每件事有来历,每句话有根据。我们发现相当数量的回忆录是虚构的,是不真实的,不少史料性文章是以道听途说为支撑而经不起推敲的。但我们对错的假的说法不行文驳辨。只从正面叙述我们认为真实的事情和正确的看法。虽然我们的写作是比较谨慎的,但还是引起了风波。陈潄渝化名“裘真”发表了大文《着了魔的心理分析》,企图全盘否定我们这本小书。我在4月28日《文汇读书周报》上发表《关于〈鲁迅与许广平〉的几个问题》,指出在好几个问题上他自己错了还对人横加指责。本来讨论可以到此为止,不料陈潄渝徐州发言和舒帘发表大文继续攻击我们。这倒给我一个机会,索性把有些问题说说清楚。

再谈许广平的《魔祟》 对《魔祟》的不同理解,是这场风波中的主要焦点。《魔祟》首次发表于1985年5月的《鲁迅研究动态》,后编入《许广平文集》。《魔祟》写“睡的人”B和“她的爱者”G一次上床性爱的经过。在《魔祟》首次发表时,同时发表陈潄渝一文,文中说:“剧中‘睡的人’是许广平,‘睡的人的爱者’指鲁迅。”这是“1927年10月以后”,“许广平与鲁迅同居生活的艺术写照”。为什么要写“她跟鲁迅生活中这平凡的一幕”呢?文中说:夫妻间难免有“短暂的误解”,“鲁迅死后许广平进行自省,则因当时的不理智而感到一种无可把握的悲哀和无法解脱的沉重”,因而许广平写此一剧是“自认无可饶恕的供状”。 陈潄渝的这种说法我们不能接受。我们认为,从剧本所写的环境看,不在广州也不在上海,而是北京西三条鲁迅家的南屋;剧本说“初夏”,那只可能是1926年初夏;内容所写不是“同居生活”的“平凡的一幕”,而是他们的第一次性爱,正因为是“第一次”才有写下来的意义。它是美好的回忆,爱情的追踪,根本不是什么“自省”、“内疚”。我们在《鲁迅与许广平》中正是这样明确而含蓄地记述的。

我们的叙述,使陈潄渝“满头雾水”。他责问:“那此前所有的鲁迅年谱、鲁迅传记就岂不统统都应该改写?”因为许寿裳、许广平等人写的《鲁迅先生年谱》是说1927年10月才同居的。不久前陈潄渝在徐州发言中又对《魔祟》提出了一些看法。在此我就再谈谈《魔祟》,我上次的文章中因限于篇幅有些内容还没有谈及。

《魔祟》中写道:G不断的抽烟,“待烟都变成灰,已经散布在床前地下”。而许广平在《鲁迅先生的香烟》一文中说:在北京,“那时住屋铺的是砖地,不大怕火,因此满地狼藉着烟灰、烟尾巴”;而在广州、上海,“满是木板的楼面,应当小心火灾的”。就不能烟灰散布一地,而必须“用烟灰缸和痰盂”了。这个细节十分重要地说明:《魔祟》所写确是北京那南屋,南屋铺的正是地砖!

《魔祟》中写道:在性爱活动后,G“躺在B旁”,不断抽烟,“G老是叹气”,“G是长叹”。G(鲁迅)为什么不断叹气呢?可以想见:性爱是爱情的最高点。他们已那么相爱,可是他家里的情况是那样的不如人意。如坚决与那位元配分离,那无异将她逼上绝路。而她也是一个受害者。她无恶无害,他也不忍心真的逼她。然而他又不能委曲了这位年轻的相爱者。这大概是G长叹的全部内容。而正是“第一次”,他才会这么长叹。如果“这一幕”是在1927年10月到上海以后,剧本写的是“初夏”,那只可能是1928年的初夏。1928年初夏,两人已愉快地同居了很长一段时间,文坛的朋友、亲戚邻里间,都把她尊为夫人,社会地位、家庭地位,都没有使她有什么委曲,他又何必长叹呢。及至有了孩子,其家融融乐乐,在日常的性爱活动后更无长叹的缘由。鲁迅在性爱后就不断长叹,只可能是“第一次”才会有的现象。

《魔祟》中写道:性爱活动结束后,“魔在帐顶上狰狞发笑,G是长叹,B不知用什么法打尽那魔。”这都是B(许广平)的感受。第一次性爱后,她有一种心理压力:他俩的举动必然会受到魔鬼的狞笑!但她不怕,她要把这种心理压力赶走,可是又一时赶不走。这正是“第一次”后她的很可以理解的心理活动。如果是1928年初夏,两人已是老夫老妻了,性爱后还会有“魔鬼的狞笑”这种心理压力吗?1929年初夏许广平已怀孕,1930年初夏许广平已做妈妈,当然更不可能有这种心理压力了。

《魔祟》中写道:“她的爱者G,在书桌前收拾他照例做完的工作。”这句话的意思是:鲁迅做完工作后都照例把书桌收拾一下。鲁迅这样的习惯,在北京如此,在广州、上海也如此。郁达夫等朋友都写到过鲁迅照例如此的习惯。许广平在多次到过鲁迅家后,也就知道了鲁迅照例如此的习惯。这句话中的“照例” 二字,陈潄渝理解为“长期同居后的感受”。这到底是真的不能正确理解许广平的这句话,还是有意曲解呢?

|