|

“我们怎么还活着?”

“我不知道。”

“你平时做任何运动吗?”

“没有。”

“你去过体育馆吗?”

“没有。”

“你吃过健康食品吗?”

“没有。”

“我也没有。那我们为什么还活着?”

“因为我们仍热爱着我们所生活的星球。我们都对它如此着迷,以至于我们不断提出问题,并且从未停止寻找新的答案。这份热爱驱动着我们继续前进。”

以上是今年93岁的德斯蒙德·莫利斯和他的老朋友大卫·爱登堡(今年95岁)的一次有趣谈话。

大卫打趣的称德斯蒙德是“夜行动物”:每天睡到中午,然后工作到深夜,一点也不像个步入百岁的老头。

德斯蒙德则辩解道正是夜晚的安静才能兼顾左右脑的使用,平衡科学和艺术的发挥。

这两个可爱的怪老头,交谈中思路仍然非常清晰,并散发着超脱现实的智慧和可怕的好奇心。

1967年,39岁的德斯蒙德出版了一本挑战世人的大胆之作——《裸猿》,顾名思义,他把没有被毛发覆盖的人类戏谑地称为“裸猿”,并极尽诙谐地展现了它们因为这份裸露而在摄食、社交、求偶、生殖、育幼等方面呈现的独特行为。

这本书囊括了德斯蒙德对人类行为和进化的具有里程碑意义的研究,书中大量“露骨”的行为描写让当时的西方宗教大为震怒,不仅如此,身为动物学家的他,跨界研究“人的问题”,也触及了当时人类学领域专家的底线。

不过,他本人毫不忌惮,相继于1969年和1972年推出了《人类动物园》和《亲密行为》,组成了畅销中外的“裸猿三部曲”。

有趣的是,世人多知道德斯蒙德是一位动物学家,殊不知他还是“在世的最后一位超现实主义画家”。

超现实主义兴起于第一次世界大战之后,是一种强调直觉和潜意识的艺术风格,其使命是“将梦境与现实之间的冲突消解,创造出一种绝对的现实——也就是超现实”。

德斯蒙德的画作始终充满了色彩缤纷的神秘生物形态,仿佛亲手打造了一个奇异的生物世界。他的图像在荒野中自由生长,而不是在传统艺术的耕地中。

作为一名动物学家,德斯蒙德花了半个世纪来研究人类的肢体语言,在这个角色中,他分析了人类每一个微小的面部表情的变化。

而当他坐在工作室里拿起画笔时,他关闭了他的科学大脑,让想象力接管一切。在他的画作中,一个生物形态的头部结合了无数个真正的人类头部并拆解重塑。这和他在人类行为方面的思考是合为一体的。

在第二次世界大战期间度过青少年岁月的德斯蒙德见证了各种疯狂的人类行为。尤其是在他14岁时,他的父亲在军队服役时被杀,直接导致他抛弃了传统画作风格,转向超现实主义。

同时,随着对动物行为研究的不断积累,他所解读的人类行为,无论从艺术还是科学,都表达了对这个世界的极度不信任与反抗,人类虽然拥有精巧的外表,但究其根本也不过是种灵长类的动物而已。

那让我们看看,在这位动物学家的笔下,超现实主义是如何体现在科学研究和艺术创作的双重身份中。

《裸猿》与《母神》

在50多年后的今天,《裸猿》的核心主张,即我们的大部分行为都可以在动物行为和进化的背景下理解,这无疑经受住了时间的考验。

是的,我们赤身裸体,双足行走,但在文化的外表下潜伏着一个祖先的化身。无论是男性生殖器的进化成就、女性性特征的隐秘使命,抑或是人类裸体的无数好处,书中所阐述的观点都超脱现实又源于现实。

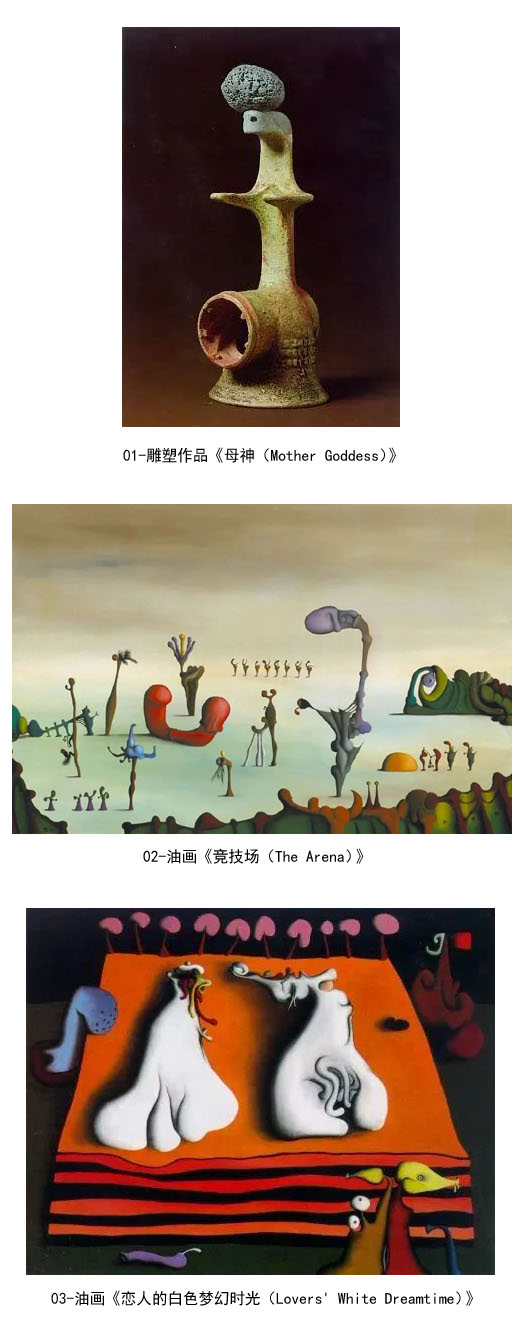

与此同时,在《裸猿》出版期间,德斯蒙德创作了雕塑作品《母神(Mother Goddess)》,整个作品由彩绘金属和石头组成,最上面是一块像人类大脑的石头,接着一个形似人类头部和躯体的中轴,底部仿佛是人类庞大而未知的下半身。

这看似“毁容”一般的生物形态,实则提醒着我们体内流淌着来自类人猿祖先和原始人祖先的悠久血统,这恰恰与《裸猿》所表达的主题相得益彰。

《人类动物园》与《竞技场》

《人类动物园》在《裸猿》的基础上更进一步审视文明社会,尤其是城市的本质。

德斯蒙德将一个城市的人类居民和一个动物园的动物居民作比较:城市中的人类与动物园中的动物得到同样多的食物和颇多的休闲时间,但两者都要住在一个非自然的环境。

最终,德斯蒙德发现两者在发展健康的社会关系上似乎都出现困难,需忍受寂寞和无聊,需要生活在有限的空间里。

这个期间德斯蒙德创作了一系列作品,其中最能代表“城市”这个主题的莫过于《竞技场(The Arena)》这幅油画。

画中看似抽象的小人物或微生物的组合,正在进行一场竞技比赛,场边有些在助威呐喊,场内有些起舞助兴,还有更多的一些在做着无法理解的奇异行为,仿佛是在破坏这场比赛的秩序。

|