|

《新阅读》专刊:你对书名的解释是,鹊是一种飞鸟,象征着从小镇飞出去的人们,桥是一种联结,象征着大家和故乡的联结。你说:“故乡就是,你飞得再远还是要飞回来的地方。”但是也有很多人认为“故乡难寻”,感叹“回不去的故乡”,如何看待这种现象,对故乡认知的不同,这个区别是如何产生的?

萧耳:故乡是一种客观地理概念,你想不想念,记不记得,爱或不爱,它都在那里。我们要经历过一生才知道跟它的关系,就像跟某个人的关系一样,也可能是分阶段的。少年、青年、中年、老年,看待故乡或许又是不一样的。我80多岁的舅舅在纽约,疫情前已经买好了回中国故乡的机票,本来我已经计划好了陪他走一走,但是他回不来了,我知道他作为游子的痛,老泪纵横的心。我也不知道他有生之年还能否回来看一眼。我们有一个朋友叫郁震宏,我书里也写到了他,他的故乡比塘栖还小,在一个叫大麻的地方。他可以不断书写大麻故事,如果我们局外人去大麻,可能会失望,什么也发现不了。但在他笔下,大麻好像生动鲜活了一千年。

昨天微博上有一个读者@我,说要带着《鹊桥仙》去塘栖水北街寻踪书中人物靳天的外婆家,我不知道他寻踪的结果如何。

现代化进程中,江南的很多物事都在消逝

《新阅读》专刊:书里,你写了“故乡的颓败和江南文化礼崩乐坏”,也非常痛心航运文化和码头的衰弱,以及富足安逸、小桥流水的岁月静好的逝去。但是在书的最后,你也谈到了寺庙、茶馆和说书人等的重新兴起,这算是某种复兴和回归吗?

萧耳:航运文化和码头的衰弱是必然的,现代化进程中江南的很多物事都在消逝,没有永恒不变的东西,痛心有之,顺应时势有之,但是我对曾经看到的“礼崩乐坏”的确痛惜过。寺庙、茶馆和说书人都是一种生态,因为现在塘栖镇正在往旅游小镇上发展,这些就是应运而复,但跟我们小时候又有所不同,以前是小镇内部日常生活的一部分,现在更多是向外的,因为旅游功能而存在。当然也有老底子的寺庙恢复了香火,本地人特别是老一辈还是挺高兴的。

《新阅读》专刊:这本书可以说是一本怀旧之作。当下,怀旧似乎正当时,不少年轻人陷入了怀旧的情绪,他们听老歌,看过去的电视剧,回忆没有互联网和手机的生活,这和您书中追忆的逝去的码头文化和生活方式是否有一致性?在你看来,大家怀念的是什么旧事物或旧理念?

萧耳:“怀旧”是个中性词。旧时光溜走了,不复了,所以才会怀念。同时在新的未知际遇还未到来时,我们能拥有的记忆都是关于旧的。“十分钟年华老去”,半个世纪也是年华老去,时间也是相对论。对我来说,从拥有记忆开始,很多事物已经被我遗忘了,我们每个人都是选择性记忆,选择性怀旧。对于我儿子这一代“00后”来说,他们的回忆里没有“没有互联网和手机的生活”,或许他20年后记得他和某个小伙伴一起打游戏的经历,这并没有什么高下之分。“90后”“00后”里也有天生的“老灵魂”,他们对旧事物有一些偏爱,或许是出于失去了,就不可能再拥有了,于是有一种民谣式的审美上的惆怅感。

《新阅读》专刊:书中,你将主人公之一易知设定成一个不成功(失意)的女性,她读了很多书,却因为坚守自己的价值观活得比较拧巴,不入流,连父亲也否定她,唯一的面子是仕途成功的丈夫。这样的设定是出于什么样的考虑?因为陈易知身上有很多你自己的影子,所以是你的某种投射还是一种期许?

萧耳:我在构架人物特征时,考虑的是一组一组的人物,比如易知易从是一组,他们两个是小镇出来的知识分子,一个出走远方,一个留在故地,人生遭遇因为环境不同而有差异性,这个差异性我就设置了易知的“难”。她在成年后的两难,既有家庭的,也有外部社会环境的,她身上保留了一些不随波逐流的知识分子的特性,她又是一位女性,这双重身份决定了她的处境和成年后的发展模式。陈易知从小的处境挺优越,这决定了她不太愿意委屈自己,不喜欢“吃相难看”、没有尊严。如果读者看到陈易知这个人物成年后所折射的中国现实,那我觉得非常欣慰了。

陈易知身上有我的一些影子,这个小说出版后,我老是不服气地强调“我可比陈易知可爱多了”,我没有易知的拧巴劲儿。表面看,我这人稀里糊涂,老出洋相,但我是个很有主见的人,很清楚要什么不要什么,为自己的选择担当,除了因父母没有远行,其他方面,我一直主动选择自己的生活。我曾想,如果自己运气差一些的话,没准活成了一个陈易知,但又想也未必如此,因为我的性格其实更接近书中的湘湘。所以千万不要被所谓原型骗了,作家不可能老老实实写原型的。

【本文原载于《中国妇女报》】

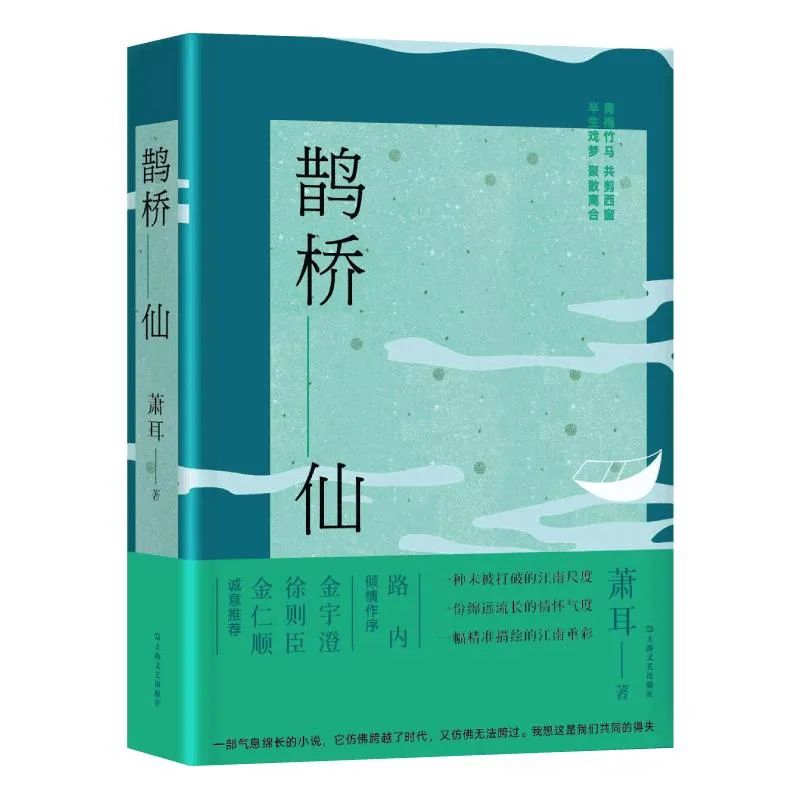

《鹊桥仙》

萧耳 著

上海文艺出版社

|