|

我们了解一个民族,便应当从纷纭错综、变动不居的文化史入手——考察这个民族的文化赖以形成和发展的自然—社会环境,认识它的文化各层面的具体状态及其历史演变,进而把握其文化的特质,以达到深入民族灵魂底蕴的目的。探究中华文化的过去,正是为着真切地把握中华民族赖以生存的传统,考察中华文化现状的历史渊源,从而较有依据地观照中华文化未来的走向。

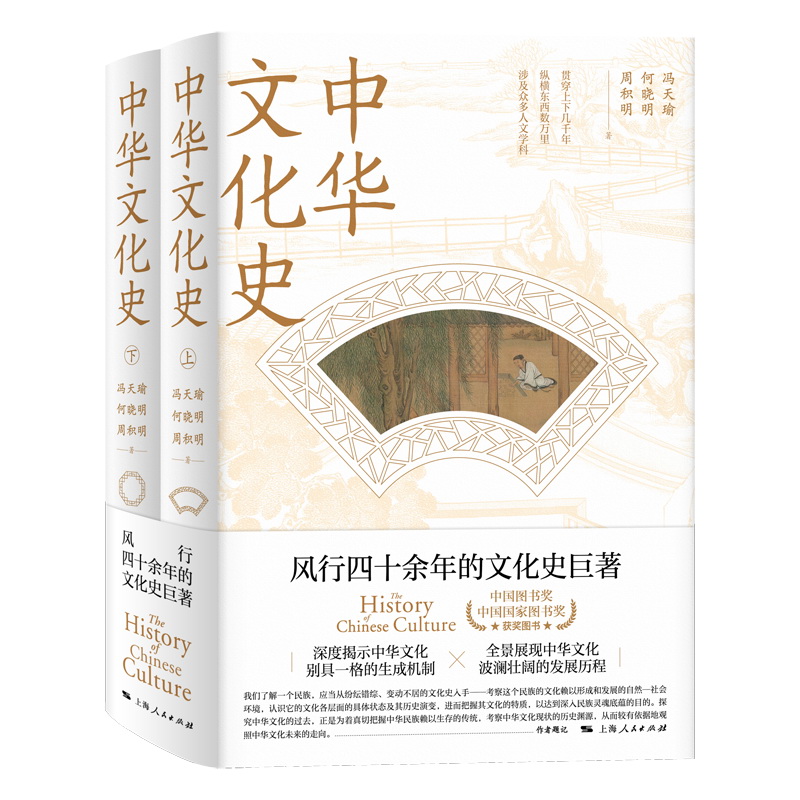

风行四十余年的文化史巨著

中国图书奖、中国国家图书奖获奖图书

深度揭示中华文化别具一格的生成机制

全景展现中华文化波澜壮阔的发展历程

《中华文化史》

冯天瑜 何晓明 周积明 著

上海人民出版社

/作者简介/

冯天瑜,湖北红安人,1942年出生。武汉大学人文社会科学资深教授,中国传统文化中心博士生导师,教育部社会科学委员会历史学部委员。从事中国文化史及近代史、区域史研究。

何晓明,湖北武汉人,1951年出生。湖北大学中国思想文化史研究所教授,博士生导师。湖北省有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴。兼任湖北省炎黄文化研究会副会长。

周积明,浙江镇海人,1949年出生。湖北大学中国思想文化史研究所教授,博士生导师。从事中国文化史、社会史、清代思想史、中国近代史研究。

/内容简介/

中华文化源远流长,跌宕起伏,绚丽多姿,历久而弥新。本书以宏大的构思、新颖的理论、丰富的内容和严谨而优美的文笔,全景展现了中华文化的生成机制和波澜壮阔的发展历程。上编从地理背景、经济土壤、社会结构等方面分析了中华文化的生成机制,重理论而又多有丰富史料的佐证;下编勾画了自远古至中华人民共和国成立这一时段内中华文化自发生到一统、多元、隆盛、内省、融合、陈暮开新、烂熟式微、蜕变新生的发展历程,多描述而又不乏精辟议论的概括。

/题记/

本书以《中华文化史》拟题,意在研讨中华民族文化的生成机制与发展历程,“中华”和“文化”是论题的关键词,故有必要首先对其作出界定。

“中华”之得名,由来已久。华夏先民因建都黄河流域,四裔环绕,故自称“中华”,指地处中原的华夏族。中华之“中”,意谓居四方之中;又有“以己为中”之意,与“以人为外”相对应。中华之“华”,意谓具有文化的民族。

“中华民族”虽然是近世概念,但我们已习惯于用以泛指历来在中国境内生养蕃衍的各民族。本书正是在这一意义上使用“中华民族”这一概念的。

“文化”之含义,有一复杂演绎过程,本书导论将详加考释。这里只略指一端:文化作为“文治教化”的缩写,在中国人的固有观念中,是德行、智慧、绝地天通的总称,因而古人每以“文”追谥贤明先王:“经纬天地曰文,道德博厚曰文,学勤好问曰文,慈惠爱民曰文,愍民惠礼曰文,锡民爵位曰文”,又以“文”作为团结、招徕人民的引力,所谓“远人不服,则修文德以来之”,“恩覃九有,化被万方”。共同的文化成为中国境内诸族的黏结剂,是中华民族内聚力经久不衰的原因之一。

拥有悠久文化传统的中华民族,栖息于东亚大陆,在这片广袤而丰饶的土地上筚路蓝缕,辛勤劳动,历经万般艰难险阻,以惊人的韧性和包容精神,持续而富于独创性地发展自己的文化,以卓异的风姿屹立于世界民族之林。

人类诸民族的文化是特殊性与普遍性的统一,“自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也”。(《庄子·德充符》)使用语言,会劳作,组成社会等等,是人的普遍性,也是诸民族文化共同具备的特征,人类因此区别于包括动物在内的一般自然物;由于种族的、国家的、阶级的、时代的等等差异,人类又显现异彩纷呈的各别形态。

总之,文化的有与无,是“人猿相揖别”的分野处;而文化的多歧,则导致人群的种种排列组合。

真切把握一个民族的文化特征,较之把握其体质性特征要艰巨得多。鲁迅(1881—1936)曾感慨于古国人民灵魂的难以探测,以至自己的手几乎不懂自己的足。

然而,任何民族,包括那些有着漫长而复杂的发展历史的民族,其文化形态尽管纷繁多彩,却可以寻觅到给该民族文化的多样性确定特性的主色调、主旋律。唯其如此,才有英国人绅士风度说、德国人精确高效率说、美国人开放说、日本人善采异邦说、俄国人沉毅豪放说、中国人勤谨中庸说,等等。之所以我们可以从芸芸众生中大致辨识各民族的特性,是因为一个有着共同语言、共同地域、共同经济生活和共同历史渊源的民族,其内部固然存在着繁复多样的阶级、阶层、集团、党派及个人教养和性格的差别,同时也深藏着表现于共同文化上的共同心理素质,这便是所谓的“民族精神”。我们在与海外华人、台湾同胞相遇时,往往会特别强烈地感受到这种“表现于共同文化上的共同心理素质”,是何等强有力地团聚着生活在不同制度下,有着相异经历的中华子孙。

|