|

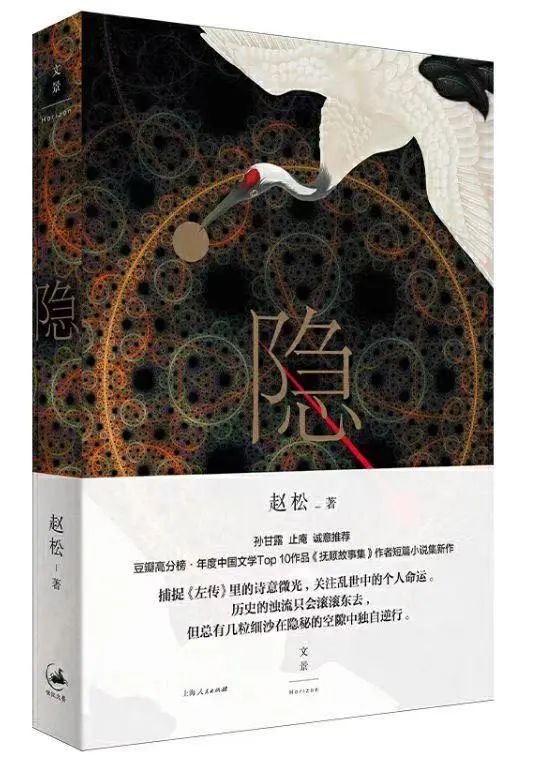

《隐》

赵松 著

世纪文景/上海人民出版社

写作是一种非日常的行为,是冒险、挑战。赵松的小说《隐》就是极好的证明。这部小说中,赵松重新讲述了《左传》,写出了历史洪流下的细微表情:替哥哥去赴死的公子寿、甘居柔弱之位的公子兰、无欲无求的鲁隐公……人物被困在宿命里,孤独又渴望自由。读者则沉浸在小说不断变化的视角、不断重叠的时间、不断融合的声音之中,宛如梦境。

沿着后来者的追光

——评赵松小说新作《隐》

苏妮娜/文

自从写出了《抚顺故事集》,作家赵松就好像一次性还清了对“现实”的债,转而投向了更为多变且难以预料的写作路线。他对于写作难度和越界的持续热情,让我记起写作原本就是非日常的行为,是不该止步于“讲故事”的。

除了文体家的野心和“异趣”,现在仔细想想,在赵松一以贯之的写作中,他从来都是耽于冒险的,甚至是一意孤行的。可是,从局部的叙事效果和书写意愿来看,他又有着高度理性、内敛、准确的特征,甚至,还有某种近乎苦行者或苦修者才有的品性。

从这部取材于《左传》的小说集《隐》中,我又一次多少有些意外地体验到了赵松式的跨界和冒险。当我说这个小说文本里包含着张力和对张力的容纳时,我指的其实是他在写作中所营造的虚感与实感的交织和弥散,还有在背后起着关键作用的作者“对历史叙事”进行重构的旨趣,以及我们那被诱发的想要凭有限生命去丈量历时更为久远的人类历史的冲动——然而,我们无力穷追,只是知其指涉深广。这时,叙事就像一簇光,射进了历史所在的寂暗深处。

沿着这束光,我们借作者的视线去“看”:那群隐藏在文字背后的生命,曾经怎样存在过?这寥寥几个被记住了名字的男人和女人,被今人所知的历史,以简洁的陈述、隐晦的方式压至扁平。这里有为了避免被强国碾断如蒲草而每天勉力撑持的小国弱君,有夹在各国杀戮权谋中,时不时要承受丈夫子侄横遭血腥屠戮的惨痛,却仍要继续被转送他人的绝世美女,他们曾经历经的华美和惨痛,他们每天夜里是安睡还是辗转,这些终将被遗忘。而在《隐》里,作者所做的一切,更像是在为他们招魂。

或许,这不仅仅意在提供一种新的理解人物的方式、一种松动历史板结的角度——或许有着这样的客观效果——而是更在于借他们的眼、耳、鼻、舌、身、意,回到一种前古典的感性,回到一种更为原初的全息式感受和情感中。

**************************

这时已是正午,阳光从寝宫上方的气楼天窗里直射进来,刚好照在那只青铜炭盆上面。白亮耀眼的阳光,跟那清蓝透明的火焰交织在一起,仿佛也在那里轻轻地跃动。他对于姚子说的话,似乎并没有什么惊讶。据内侍说,当时他只是侧过头,不声不响地注视着那被阳光照亮的炭火盆。后来,他回过神,对姚子夫人说,他是能感觉到阳光的变化的,而且在那些兰花草即将开放的时候,他其实就已经隐约闻到了它们的气息。

……

那满园的兰草,在经霜之后,多数都蔫倒了,姚子夫人听见他喃喃自语道:“你看,它们都要死了,我可能也要死了……我是靠它出生的。”

他命内侍把所有的兰草都割掉。

当天晚上,他就死了。(《兰》)

**************************

郑穆公的名字,是兰。在小说《兰》里,兰既是占卜所指向的命定,也是人与事物、与自然交互的通感媒介。每个时代都有自身的感受方式和经验,有些被表述,从而被命名,有些从未被表述,也许就此被遗忘。万物有灵,这也是感性经验的复原,由此到达更新想象经验的可能。

《隐》中的他们,无时无刻不在忧心着道路和命运,然而,我们在他们所在的未来担任旁观者,深怀“这一切究竟是徒劳”的悲悯。这经验,也是处理时间跨越的经验。小说中人时常占卜,最早的历史文字与甲骨卜辞、铜器铭文本来就是关系密切。赵松引用的《焦氏易林》里的那些诗一般的文字,在这里扮演着令人闻之不免要出神的背景音。

历史是一种后设性的说法。处在其中时,人们只是拨弄时间的弦,徒劳地想要猜测命运的走向。

**************************

我父亲啊,那时还不知道,自己已渐处险境。他被各种虚假的光环围绕着,又被祖传那股中正之气充溢着……他不知道,再过几年,景公去世后,他就要被掌控晋国大权的郤氏以叛国的罪名投入大狱,最后,面临前来监审的新君,他咬断了自己的舌头。或许,那时他已然醒悟了,此前相当长的时间里,自己不过是个自负而又骄傲的瞎子。他终于看清一切,可为时已晚。(《新麦》)

**************************

|