|

科辛斯基的叙述者可谓形形色色,有无名无姓看不出任何身份背景的游历者、有所谓从事考古的工作者、有大学生、有商人、有体力劳动者,但是这些第一人称的叙述者,无一例外都不在道德的窠臼,他们不仅在记录生活片段内容时目光如摄影,而且使用的叙述语言也如同摄影般消除了主观裁取的意味,不加道德过滤地呈现。

我想套用别人的话来定义这些叙述者的心智或者口吻:他们的头脑中根本没有道德这个概念,完全在道德谱系之外。但是,这绝不意味着这些叙述者反道德,照相机会反道德吗?正如相机不会说话,不会表达主观意图,不带个人情绪,科辛斯基在这些叙述中刻意地保持中立和无情,刻意地保持去道德化的态度,让故事本身来震撼读者。

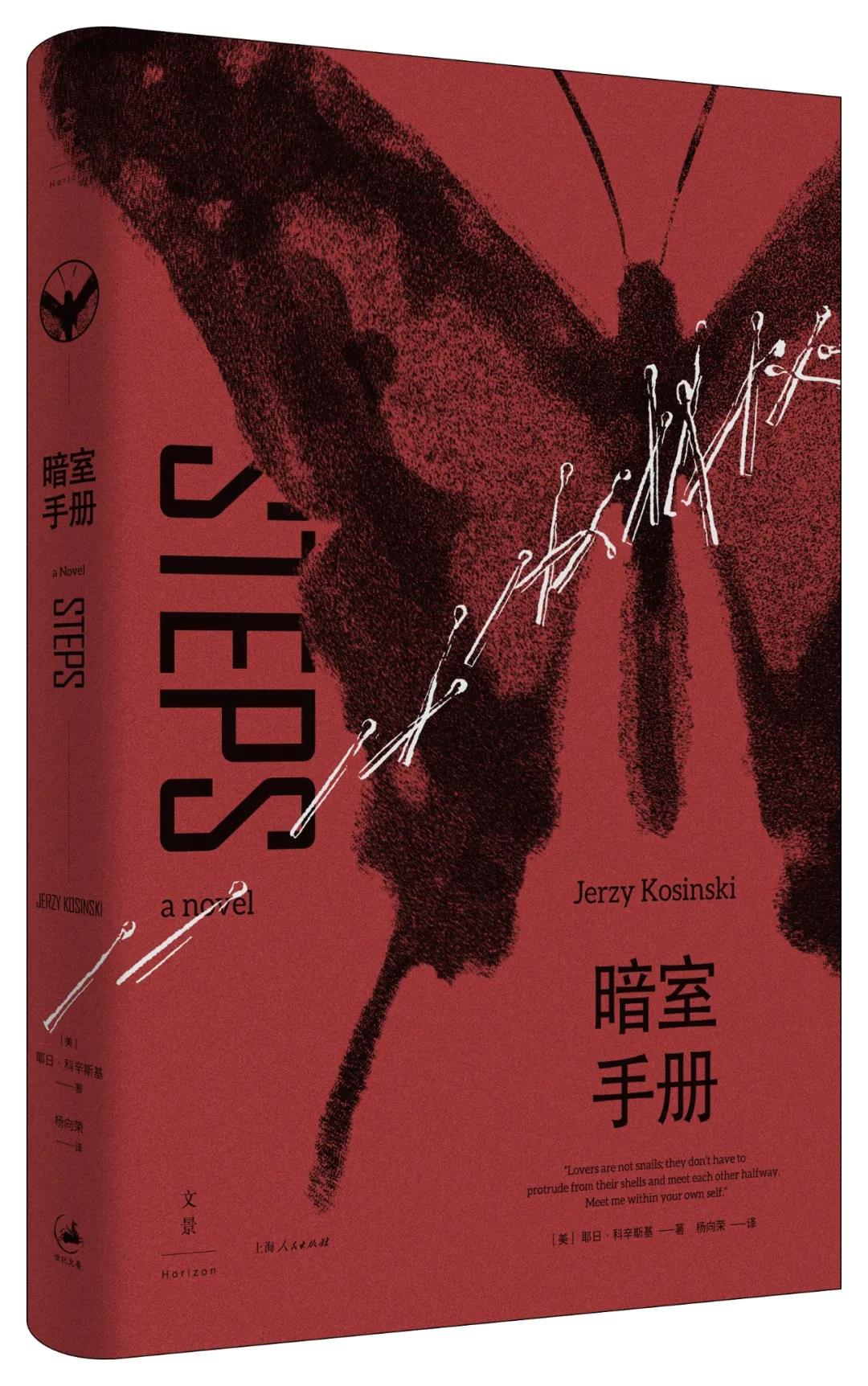

这部小说的结构形式,已故美国作家大卫·福斯特·华莱士有过非常到位的概括:虽然名为长篇小说,其实是一部令人难以置信的毛骨悚然的寓言式的小场景集。它不是短长篇,也非短篇小说集。那些故事好像是从更大的故事中抽取出来的相对完整的小片段,也许说它们是49个场景更加贴切。

但是不管它们是什么,每个片段或者小故事几乎都有一个震撼性的要素,这个要素就是这些片段的硬核。作者肯定是有意经营这个震撼的,如果失去这个震撼,这些故事就会魂飞魄散,颜色顿失,全书活跃的生机将荡然无存,那么场景集将变成静态的造型集。

这些故事虽然篇幅很短,但是因为有震撼性内核,读完后它们像个个微小的鬼魂般钻进心里骚扰很长时间都不肯离去。这种结构形式似乎为科辛斯基自创一格。至于叙述者,看上去好像是很多人,但也有可能是一个人,因为一个人完全可以在人生的不同阶段拥有里面提到的形形色色的身份,甚至一天也可以以不同的身份经历很多不同的事情。

所以这个叙述者到底是多人合集还是单人多相,也留下可以猜测和想象的神秘余地。不管是身份众多的人还是一人兼具众多身份,这些或者这位叙述者均用第一人称,用的均是冷静疏离的腔调。用冷静的腔调来讲述一个个肮脏的小秘密,好像这些秘密与己无关,而事实上正是自己深刻介入的。

科辛斯基本人在美国的逆袭也很有意思,发达后没有谨守管钥,持续勤俭持身,而是过于松弛,这也像很多作家的臭德行。根据我早年看的董鼎山先生的短平快评论透露,此君不可告人的欲念炽烈有加,好像除却写作务以情色为本,出入纽约各种风月场所,直到80年代某种不可描述的疫病兴起,才黯然收敛且不胜惋惜。

他从打零工的青年开始到获得国家图书奖只用了12年的时间,而且此前几乎不知道几个英语单词,虽然从移民走的时候已经是波兰科学院社会学研究方面的教授。不知道那时的波兰如何评定教授职称,总之他当教授的年龄也太轻了。他在美国成功后娶了钱多多美女,出入好莱坞名流和工业巨子出没的场合,推杯换盏,声色犬马。不管他私生活有何争议,我都拜老科为天才,他的《暗室手册》更是值得批判性阅读的小杰作。

《暗室手册》出版于1968年,次年即获美国国家图书奖。以这本小说的内容,获得这样一个体面的大奖,至今令很多人感到震惊,在各方面标准已经很宽松的今日美国都实属难得。但或许更令人震惊的是,作者在写作人生的盛年,58岁的时候,却用塑料袋蒙住脑袋,躺在鱼缸里窒息而死。

他自杀的留言也很冷静疏离,像在亲自目送自己上路:我打算要让自己比平常多睡一会儿了。姑且把这段时间叫永恒。(I am going to put myself to sleep now for a bit longer than usual. Call the time Eternity.)他最后一部小说出版于1988年,距离自杀仅仅3年。他如果知道佛法难闻、人身难得,假自己以更多天年,还会写出什么惊人之作也未可知。

暗室手册

[美]耶日·科辛斯基 著

杨向荣 译

美国国家图书奖获奖作品

卡夫卡式的黑色寓言

在人性边缘疯狂试探的历险旅程

|