|

本文作者王广涛,复旦大学日本研究中心副研究员

“日本第一”的诞生

2003年,日本国民偶像团体SMAP发行了单曲《世界上唯一的花》(世界に一つだけの花),该曲以其简洁明快的曲风和朗朗上口的歌词成为平成时代传唱度最高的流行歌曲。2011年3月11日“东日本大地震”之后,该曲发布了中文版,歌词大意与日文版差异不大。为便于读者理解,摘录中文版几句歌词如下:“回想起我们从儿语牙牙,就怕输掉明天,付出代价。所有的人都想要第一个到达,你不会落后不要害怕。用清脆步伐,你是这世界上最特别的花,每个人都是种子在发芽。”

关于这首歌所要表达的主题,虽然有各种解读(有人认为这是一首反战歌曲,因为歌词里面有诸如“无须争论谁是第一名”等表述),但我想对于个体的尊重、多元共生的理解恐怕不容否定。特别是最脍炙人口的那句“不需要成为第一(Number One),只需要成为具有特色的唯一(Only One)”。当然,也有批评的声音,其中有一点就是“为何不去追求第一?”如果上升到国家层面,这也跟印象中那个事无巨细、精益求精、重视集团主义的日本多少有些不搭调。

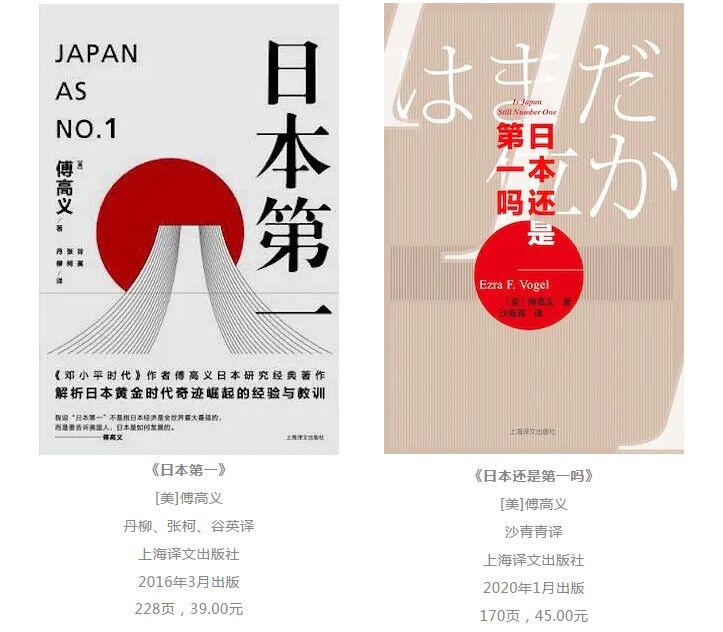

1979年,哈佛大学日本问题研究专家傅高义出版了《日本第一》(Japan As Number One)一书。该书的精装本在美国卖出了四万册,平装本卖出了十万册,而日文版则以七十万册的销量冠绝群雄,可谓“墙里开花墙外香”。该书出版后舆论界反响不一,日本国内倒是普遍乐见有美国学者为其经济的成功背书,因此也给傅高义带来了超高的学术知名度。1980年代是日本经济发展的黄金时代,无论是企业还是民众都四处“爆买”,恰如其分地演绎了“日本第一”的繁荣景象。不幸的是,在进入1990年代以后,因为泡沫经济的崩溃以及政治社会多重危机导致日本经济进入萧条期。舆论界对傅高义的赞美开始变成质疑,虽然作者本人对其做了相当多的解释工作。

《日本还是第一吗》——傅高义以这个疑问为题目的著作于2000年出版,算是对各方质疑的一种正式回应。这本书不是一本严格意义上的学术著作,也没有非常缜密的叙事逻辑。该书的主线是回应“日本是否仍然第一”的疑问,但也穿插了傅高义作为日本研究学者的学术生命史,对于我们理解其学术轨迹也有重要的参考作用。傅高义在书中交代,这一年他将从哈佛退休,结束了繁重的行政工作,开始有时间潜心于中日问题的研究,这些都是后话。我在这里也并非基于该书的研究框架和内容进行评价,而是借此机会思考“日本第一”在历史与当下的存在意义和价值。

以上就是傅高义1979年《日本第一》和2000年《日本还是第一吗》两本书诞生的前因后果。从2000年到现在,日本在政治上经历了政权更迭、经济上经历了长期衰退,同时2011年的“东日本大地震”以及核泄漏所带来的创伤到现在尚未抚平。如今又是二十年过去,本书的中文版姗姗来迟,但傅高义的疑问对于中国读者而言可谓恰逢其时。

日本成为“第一”

日本自上个世纪五十年代进入经济高速增长期,其经济总量于1968年超越联邦德国成为资本主义世界第二大国,这个国家的成功引来了国际社会的关注。究竟其成功的背后是哪些因素在起作用?社会学家出身的傅高义此前对日本家庭和社会结构有着深厚的研究积累,在此基础上他写就了《日本第一》一书。

尽管傅高义本人多次澄清,所谓的“日本第一”是一种抽象意义,作者并不认为从数量的角度日本能够超越美国成为世界经济的巨无霸。但日本经济制度的诸多模式是值得美国学习的,所以该书副标题是“美国应该从中学到什么(lessons for America)”。在《日本第一》一书中,傅高义主要介绍了日本经济成功背后的社会以及制度基础。就具体内容而言主要涉及知识精英、官僚阶层、政治分配、企业治理、基础教育、社会福利、公共安全等领域。例如日本独特的官僚(公务员)选拔机制如何确保精英阶层治国,确保行政部门的高效率。而在公共安全领域的低犯罪率则有利于塑造良好的社区共同体,赋予日本民众较高的安全感,这也是美国所难以匹敌的。作者希望日本能够成为美国的镜子,希望美国能够从日本的经济发展中获得启示。

傅高义对日本近乎崇拜的赞美,导致美国学界对他的批评超出了学术讨论的范畴。其中不乏情绪化的攻击,例如“傅高义戴着玫瑰色的眼镜打量日本”“傅高义在日本的时间太长了,他失去了自己的客观性”等等不一而足。然而,正如作者反复强调的那样,他是一位爱国主义者。在《日本第一》一书中,他如此说道:“我是发自内心对自己的祖国美国的不可抑制的爱国心而写的。”而在二十年后出版的《日本还是第一吗》一书中,傅高义仍然不忘澄清自己“是真正意义上的爱国者,一个世界主义的爱国者。我希望美国做得更好,对来自日本的挑战能做出建设性的回应”。

针对日本经济取得的奇迹,美国不是没有回应,但是否是作者所期望的那种“建设性的回应”,则要打下大大的问号。

|