|

作家韩松在他所写的《地铁》一书中,以仿若在宇宙之外的视角观察着地球这个所在,她极度真实也极度虚幻,但我们都从未察觉。我们读了太多看似天马行空却总能猜到结局的作品,哀叹着想像的枯竭。然而《地铁》告诉你,其实最真实的,你永远料想不到。

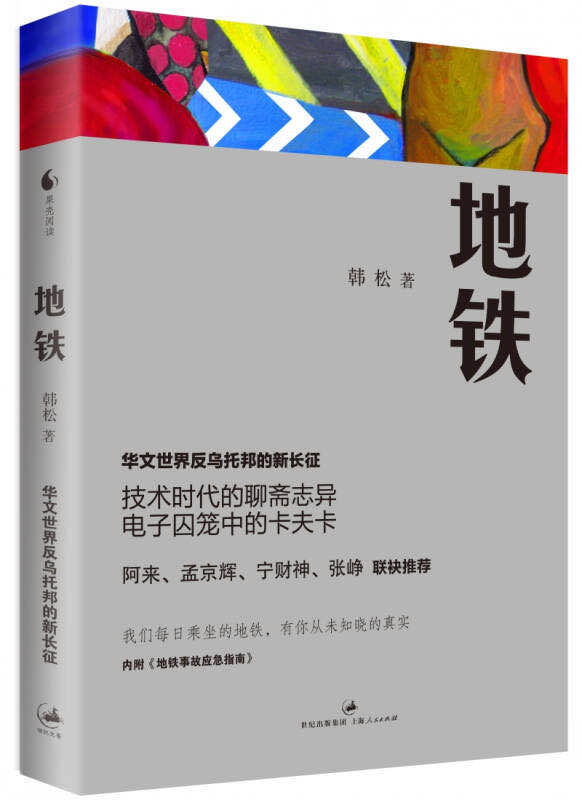

《地铁》

作者:韩松

出版社:上海人民出版社·文景

出版年:2011

页数:304

定价:29.00元

装帧:平装

丛书:韩松作品集

ISBN:9787208095618

内容简介

《地铁》为一部都市悬疑、惊悚和幻想类作品,被喻为“技术时代的聊斋志异,电子囚笼中的卡夫卡”。全书分为五个独立中篇,彼此间有隐藏的线索交叉,因此也可视为分段式长篇。《末班》,一个老人在搭乘地铁回家途中,发现从隧道深处出现了很多奇怪矮人,把同车人都装进瓶子里运走了。老人决定自己去寻找答案。《惊变》,地铁没有像往常一样靠站,而是一直不停地疯狂行驶。一个青年打破窗户,想爬到车头处看看究竟。在经过一节节车厢时,发现里面的人们正在发生各种变异……《符号》,地面上的城市看似正常运转,但似乎整个世界只是一个实验场。一个男孩儿深入地下,试图揭开这个秘密。《天堂》,人类已完全在地底生活,而老鼠似乎正在成为人类生存下去的引路人。《废墟》,地球已经由外星人接管,两个少年男女被秘密派回地球,以寻找先辈遗留的重要机密。这机密就藏于废弃的地铁世界中。而在外星人的地球指挥中心里,答案似乎远比想像的复杂。

作者简介

韩松

1984—1991年就读于武汉大学英文系、新闻系,获文学学士学位及法学硕士学位。

1991年进入新华社,历任记者、《瞭望东方周刊》杂志副总编辑、执行总编辑,现任新华社对外新闻编辑部副主任兼中央新闻采访中心副主任,《中国军队》杂志编委。

中国作家协会会员,中国科普作家协会会员。已出版小说等著作十余部,多次在海内外获得大奖。作品被译为英文、意大利文、日文和希伯来文。

早在中国第一条地铁开通(1969年的北京地铁)的106年之前,英国政府于1863年1月10日就在伦敦建成了世界上第一条完全修建在地下的“铁路”——地下铁道。与北京第一条地铁首先是为了国防战备的目的不同,伦敦地铁主要是为了缓和地面交通拥堵。英国律师查尔斯·皮尔逊(Charles Pearson)是世界上第一位提出建造地铁的人。19世纪50年代末至60年代初,皮尔逊看到当时的伦敦街道上车辆很多,交通时常阻塞,并且预见到这种现象将会随着城市的发展而日趋严重。于是,他根据铁路具有运量大、车速快的特点,大胆向英国伦敦市政当局提出了把铁路建造在城市街道下面的设想。

19世纪,对于工业化迅速推进的资本主义社会来说,是一个充满梦想和创造的世纪,很多新发明、新成就应运而生,地铁便是这其中的一项。那么,1863年的中国是什么样呢?那一年,石达开覆灭,太平天国即将败亡。皇帝的交通工具仍然是玉辇,要用36人抬着行动。而这一年,美国却开始修建长达3000公里的、横贯北美大陆的太平洋铁路。这是人类超级工程的一大奇迹。法国科幻小说家儒勒?凡尔纳在他的《八十天环游地球》里也提到了这条铁路修建的意义:如果没有它,80天环游地球的梦想将永远只是梦想而已。有16000名华工参与了太平洋铁路的修建,占筑路人员的90%以上,据说每一根枕木下都有一具华工的尸骨。两年后的1865年,一个叫杜兰德的英国商人才在北京宣武门外修建了一条长约1里的、用于展览的小铁路。

实际上,过去百多年来,铁道的修建,已成为了中国崛起的一个标志,浓缩着这个泱泱大国的现代化奋斗历程。一看到铁路,我就会想到1978年邓小平乘坐日本新干线时说的那句话:“我就感觉到快,有催人跑的意思。”从詹天佑的京张铁路,到北京的地铁;从青藏铁路,到武广高铁……这些都被赋予了民族复兴的沉甸甸政治意义。如今,这个修建了万里长城的民族,已然修建出了超过万里的铁路网,无论从速度、长度,还是从密度、高度,在世界上都名居前列。这是仅仅十多年前,还不太敢想像的事情。铁路让我看到了一个逐渐强大起来的国家。坐在北京和上海最新完工的地铁上,我感觉到它们甚至比纽约和东京的地铁还要好。人们说中国基本完成现代化,从1840年算起,到21世纪中叶,大概需要200年的时间。如果说现代化在某种程度上讲是城市化的话,那么,地铁正好是这一进程的写照。

|