|

盛世收藏。随着喜爱收藏古董的人越来越多,收藏界也免不了鱼龙混杂。在这种时候,推出些可信度较高的权威读物,透露个中玄机,其重要意义就不言而喻了。

上美好读就此特别推出“艺术鉴赏系列”栏目,邀请艺术鉴定收藏界名家,就高古瓷、书画及玉器的鉴定等内容,进行讲解。

高古瓷鉴定第一讲:汝窑瓷器的鉴定要点

主讲人:范冬青

范冬青,原上海博物馆古陶瓷研究部主任。20世纪90年代初移民美国,曾先后任纽约布鲁克林博物馆、华盛顿史密桑宁学会、弗利尔美术馆和马里兰大学博物馆特约研究员,并先后受聘任职于苏富比纽约、佳士得纽约拍卖行的中国艺术部顾问、中国嘉德拍卖行上海办事处顾问。

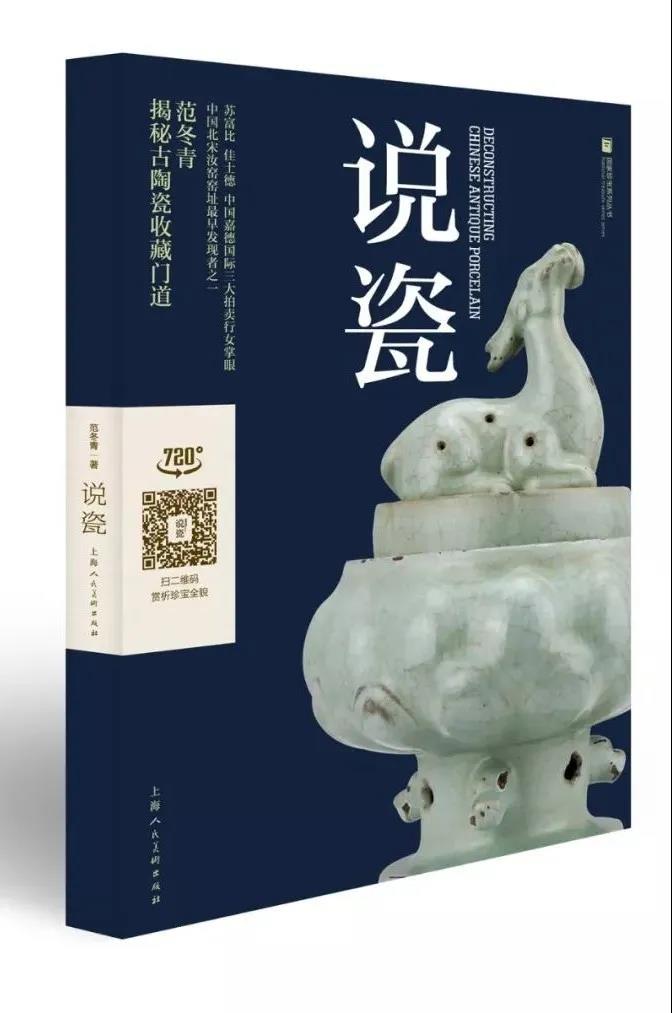

《说瓷》

著者:范冬青

开本:16开

出版社:上海人美

出版日期:2018年7月

古人讲在五大名窑中“汝窑为魁”,也就是说汝窑是名列第一的。汝窑是宋代五大名窑中保存瓷器数量最少的,目前我们能看到的存世的汝窑瓷器应该不到90 件。那么作为一个中国古陶瓷的爱好者,如果能有机会亲眼目睹,或者上手品鉴一件汝窑瓷器,我觉得也是莫大的幸运和满足。

汝窑的鉴定

1. 胎

汝窑是北宋晚期,宫廷指定御用器烧造的窑场,所以制作很讲究。它的胎十分细腻,颜色如香灰色,淡灰偏白,俗称“香灰胎”。但是完整器因为是满釉,所以看不到露胎。瓷片的话,也要注意,因为瓷片的断面在土里已经埋藏了好几百年,被泥土侵蚀了,所以也不能够完全呈现出原来胎的颜色。由于汝窑烧造温度不高,胎体没有完全烧结,多空隙显粗松。

2. 釉色

有的人说汝窑是天青色,或者是淡天青色。我认为汝窑的釉色分为四种:第一种是天青,这类的数量比较多; 第二种是天青色偏绿一点,称为“粉青”,与龙泉窑的粉青有点接近; 第三种是比天青色偏白一些,称为“卵青”,有点像鸭蛋青的颜色; 第四种称为“灰青”,王留现的那件汝窑洗就是“灰青釉”。

不同的釉色是因为在窑炉内烧造的气氛不同,窑炉内氧气的含量不同,产生的颜色也会有区别,但这种情况并不是有意为之。有的图录里还会出现超过这四种釉色的器物,那就是窖藏或者出土的。有一些比较深的颜色,主要是土蚀的结果,是土沁的颜色。

汝窑的釉质是石灰釉,主要成分是钙。汝窑的釉层都是比较薄的。一件完整的瓷器,我们很难看到釉层的厚度,而瓷片就可以比较容易看到。在汝窑调查时,一开始我们采集到的都是钧窑天蓝釉瓷片,整理的时候和汝窑的标本作比较,就可以很容易地看出来:汝窑的釉是很薄的,钧窑的釉层比较厚。钧窑早期有一种称为“汝钧”,它也用支钉烧造,但是钧窑的支钉不是芝麻钉,它的支钉是圆形的,而且比较大。如果看不到支烧的痕迹的话,厚釉的就是钧窑。

3. 装烧工艺

装烧工艺形成了汝窑最主要的特征。

古陶瓷中圆形的器物,是可以在辘轳上拉坯制成的,我们称为“圆器”,比如说碗、盘、碟、洗等,这些都是圆器;像瓶、罐或者香炉等就叫“琢器”,现在也有称“立器”的。

汝窑的器物,特别是圆器大都采用满釉、裹足、支烧法。裹足,就是器物的圈足略微外撇,稍稍上卷,由于满釉,将圈足整体包裹起来。也有的圆器,不是裹足,是把足端上的釉刮掉一圈,下放垫饼烧成,这种叫“垫烧”。如果器底留有支钉痕的就叫做“支烧”。

汝窑的圆器很多都是裹足,圈足外卷且裹釉。所以看到一件汝窑圆器,一定会有满釉、裹足、支烧三个特征。为什么汝窑有这些特征呢?这在南宋的文献里有提到,如南宋叶寘《坦斋笔衡》说:“本朝以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁。”定窑因为覆烧,所以口部没有釉,所谓“芒口”,皇帝和宫廷不喜欢用它。那么汝窑根据皇帝的要求,就要把器物整体上釉,谓“满釉”。

为了达到满釉不露胎的效果,只能采用支钉装烧。支钉有三个钉或者五个钉,通常都是单数的。因为三个点可以确定一个面,四个点的话就可能有一个点不在同一平面上。如果是一件比较大的器物,就可能采用五个支钉分散着力点,因为每个点承重是平均的。三个支钉的话,每个支钉受力大,留下的钉痕就会大一些;而五个支钉呢,每个支钉平均受力小,留下的钉痕就会小一些。支钉多少,钉痕大小与器物大小和重量有关系。

还有一种器型比较特殊,有六个支钉,现在我们把这类器物叫做“水仙盆”,在台北故宫博物院藏有四件。清代乾隆皇帝喜欢汝窑瓷器,就要景德镇御窑厂仿烧宋代汝窑的样式—“内廷出样”。在著名督陶官唐英的文章中就有提到“仿铁骨无纹汝窑,仿宋器猫食盘、人面洗色泽”之类,是否在宫里真的还有用来喂猫、喂狗的器物。

|