|

有一个广为人知的笑话:动物园游览路径的最后,伫立有一个笼子,边上的指示牌写着“世界上最凶狠、残暴、丑恶的动物”,大人小孩无不好奇探头张望,一瞅里面,原来是面镜子。这是一个笑话,也是一则寓言。

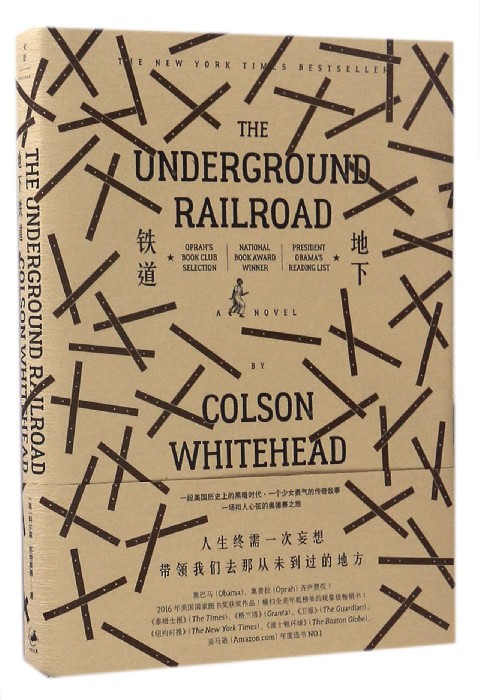

科尔森·怀特黑德的这本《地下铁道》,我就因担心过于“政治正确”而差点错过。小说的情节很简单,讲述了十九世纪、内战爆发前的美国,一名黑奴少女通过“地下铁道”(Underground Railroad)网络从蓄奴的南方蓄奴州奔向北方追寻自由(小说并没有指明故事发生的时间,但“地下铁道”这一名词最早出现大约是在1839年,出自一名年轻奴隶之口)。黑人、民权、自由这些关键词,结合美国艺文界对特朗普当选总统表现出的反对及近年全世界范围内甚嚣尘上的民族主义保守主义倾向,加之其在欧美屠榜,又蒙奥普拉、奥巴马青眼,继而获得2016年美国国家图书奖最佳小说,未读之前我自然略有担心作品的成色,担心获奖是一种示威,文学被利用了。塔-奈希西·科茨(Ta-NehisiCoates)在其获得2015年美国国家图书奖最佳非虚构作品的《在世界与我之间》(BetweentheWorld and Me)中表现出来的深深被冒犯感和他支持以暴力回应不公的立场让我受到极大的震撼,虽然一方面感受到当今美国看似公平的制度下仍存在许多不公,一方面担心作者以对儿子娓娓道来的口吻将族群对立意识传给下一代是否会将许多本不该由肤色族裔承担的社会议题被简单化和固定化;特朗普的当选显然证明了国家确实面临着撕裂的危险。

逃亡之路

《地下铁道》的主角科拉非常平凡,自小生活在佐治亚州的种植园里,她守着外婆传下来的三码见方自留地没有想逃走的意思。除了科拉销声匿迹已久的母亲梅布尔—— 大家都说她是当地唯一成功逃到北方的黑奴,是一个传奇,科拉的生命中没有什么特别值得记挂的,可是外婆的地被后来的异族黑人盯上了要盖狗屋,她又因为那么一滴溅到主人衣衫的葡萄酒而遭了暴打,想想当年狠心抛下她一人出逃的梅布尔估计在北方活得自在,孤女的心里有了波澜。第二次,她答应了同为奴隶的西泽一同逃走的请求,就这样踏上自由之路“地下铁道”。怀特黑德的奇特设想就此展开,他将历史上的近乎传奇的地下铁道网络转换为真实的火车在地下奔跑—— 当年媒体就曾调笑过“只要奴隶们从地板上的石头暗门里穿过去,就能直接掉到地下铁道的车厢里”—— 免省了路上的笔墨,达成了类似书信体小说让剧情快速推进、壶中藏日月的效果,也更专注于实现自己的意图:如果我们的主人公在美国的每一个州都如同置身于一个完全不同的另类美国。美国可以是一间间展示苦难的囚室,也可以是博物馆一个个展室,更可以是呼啸驰过的地铁车站的车站风景、《雪国列车》里一路打怪经过的奇葩车厢。全书12个章节的一半就这样成了橱窗映射现实,偶数章节标题全为地名:出发地—佐治亚、第一站—南卡罗来纳、第二站—北卡罗来纳、第三站—田纳西、第四站—印第安纳、终点—北方。

看过科拉在佐治亚的悲惨遭遇,下面移步到达南卡罗来纳,这里似乎非常文明,十二层高的摩天大厦——格里芬大楼成为本章的重要表征。科拉和西泽一方面对于逃亡路上的惊险仍有余悸——临时加入的小可爱被逮,科拉错手杀死一名追捕他们的白人小男孩;一方面积极地融入新生活中去,他们有了新身份、新工作,有宿舍住、有课上、有联欢、有床睡——科拉有生头一回睡到了床,比照在佐治亚州的遭遇,南卡简直是天堂,谁能想象在这里学习认字不会被挖掉眼睛。不过医生冷冰冰的检查器械让科拉想起了农场主的刑具,科拉帮佣那户人家的先生就在格里芬大楼八楼办公,十楼的公派医生诊察室却让她感觉迥异,联欢时一个女人哭喊的“他们要夺走我的宝宝呀”,也让人起疑,那声声尖叫招回了科拉当年被同为黑奴者轮奸的记忆幽魂……

科拉被调往自然奇观博物馆工作,她要在众人的眼光和指戳下于玻璃橱窗内表演黑奴的历史与生活。历史岂独展科拉在橱窗中:1865年12月18日,《美国宪法第十三修正案》经美国国会通过、四分之三联邦州认可正式生效;1906年,OtaBenga—— 一位黑人还在纽约的动物园笼子里跟猩猩一起展出,连《纽约时报》的社论都一度倾向于认为他可能更接近类人猿。经过全国范围内的抗议活动—— 南方人都嘲笑这“北方的暴行”,OtaBenga终被视为人,但1916年3月19日晚,离开囚笼已近十年的他悄悄用枪对准了自己的心脏,似乎唯如此才是自由与平静……要再过上将近百年的时间,2013年2月密西西比州才最终完成了批准此修正案的法律程序。

日复一日的被围观让科拉开始思考这个展览、这个国家、这片土地的过去与现在:白人屠杀印第安人,又运来黑奴……她也变得能狠下心“报复”观众:隔一个小时选一位看客,投去狠毒的目光,她对此愈来愈擅长,直到凶恶眼神盯视上原先照顾过的小女孩。孩子被吓跑了,“胜利”的科拉羞愧难当。

|